「訪問着ってどう選べば“上品”に見えるの?」

入学式や結婚式に訪問着を選んだけれど、「柄の位置で格や印象が違う」と聞いて不安になったことはありませんか?

上品に見せたい、でも派手すぎるのも避けたい。

そんな絶妙なラインを狙うとき、実は「柄の配置」こそが着姿の印象を大きく左右します。

この記事では、こんな悩みを解消します。

- 訪問着・付け下げ・色留袖の柄の違いがわからない

- 柄の大きさや配置で上品に見せる方法を知りたい

- 年齢や立場、行事に合う柄・小物選びのコツを押さえたい

柄の選び方や位置の違いを理解すれば、場違いな装いを避けるだけでなく、あなた自身を凛と美しく見せてくれる一枚に出会うことができます。

「訪問着って難しそう…」というモヤモヤは、この記事でスッキリ解消できますよ。

Contents

訪問着・付け下げ・色留袖──柄の入り方で見分ける格の違い

訪問着の「柄位置」を理解するには、まずは似たような礼装である付け下げや色留袖との違いを把握しておくことが大切です。

特に「格」の観点では、柄の入り方や縫い目のまたぎ方が大きく関係します。

柄の構成は、着物全体の雰囲気や“上品さ”を決定づける最も重要な要素。

見た目の華やかさ以上に、「格」による印象の違いを知らずに選ぶと、場にそぐわないと感じさせてしまう恐れもあります。

どの着物も「上前(うわまえ)」を基準に柄が入りますが、その“つながり方”で礼装区分は明確に変わります。

この章では、着物初心者でもわかりやすいように、それぞれの特徴を丁寧に解説していきます。

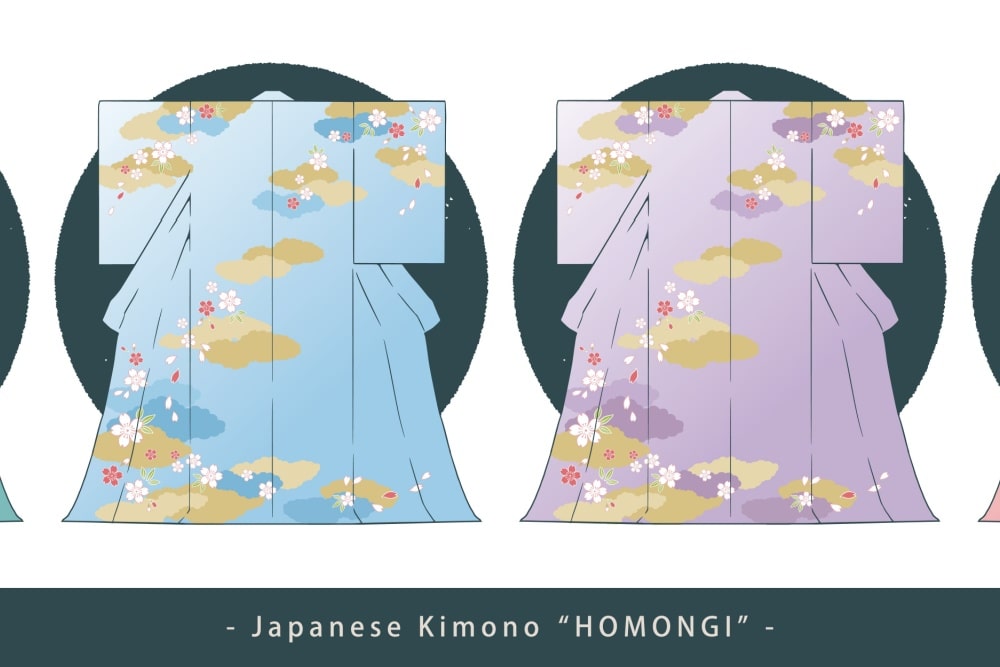

訪問着の「絵羽模様」とは何か

訪問着の最大の特徴は「絵羽模様(えばもよう)」と呼ばれる、縫い目をまたいで一枚絵のようにつながった柄です。

反物の状態で柄がすでに描かれており、仕立てたときに胸・袖・背中・裾にまたがって1つの絵になるようデザインされています。

これにより着姿全体に統一感が生まれ、視線が流れるような美しさが感じられます。

訪問着は、この「縫い目をまたいで柄が入っている」ことが“格の高さ”を表します。

結婚式や式典、お茶席など、フォーマルからセミフォーマルまで幅広く対応できるのもそのためです。

なお、加藤咲季さんも「柄のまとまりがあることで、視線が自然と下から上に流れる美しさが出る」と述べています。

付け下げ・色留袖との柄の位置の違い

訪問着と混同されやすいのが付け下げですが、大きな違いは「柄が縫い目をまたがない」点です。

付け下げでは、各パーツごとに柄が単独で染められており、全体を通して一つの絵になっていません。

近年では訪問着風に柄が連続して見える付け下げもありますが、あくまで“縫い目をまたいでいない”点で見分けられます。

また、色留袖は五つ紋・三つ紋などを付けた格式高い着物で、基本的には「裾だけに柄がある」のが特徴です。

胸元や袖には無地の部分が多く、控えめな印象になります。

これは“既婚者の第一礼装”としての性格が強く、訪問着とは使い分けが必要です。

このように、柄の入り方を知っておくだけでも、シーンに合った装いかどうかが判断でき、安心感にもつながります。

柄の大きさ・配置で変わる“上品見え”のルール

訪問着の印象は、色や素材だけでなく「柄の出し方」によっても大きく変わります。

特に「上品に見せたい」「場にふさわしく見せたい」というとき、柄の位置や大きさが繊細なバランスを左右します。

同じ柄でも、出す位置が変わるだけで華やかにも控えめにも映るため、印象操作においてとても重要な要素といえます。

「派手になりすぎず、でも地味すぎない」。

そのちょうどよい塩梅を知るためには、胸元・上前・袖・裾など各部位ごとの柄の効果を理解することが必要です。

ここでは、上品見えを叶える柄の配置と、大柄・小柄の選び方について解説します。

胸柄(上前)・肩柄・袖柄の黄金バランス

訪問着の中でも、最も視線を集めやすいのが「上前(うわまえ)」と呼ばれる、着物を着たときに右手で重ねる左側の前面部分です。

ここに柄が入るかどうか、またその大きさや角度によって印象は大きく変わります。

たとえば、胸元から上前にかけて控えめな柄が流れるように入っていると、全体がすっきりと縦長に見え、落ち着いた印象になります。

一方で、肩や袖の高い位置に大柄が入っていると、視線が上に集中して華やかな印象に寄りやすくなります。

加藤咲季さんは「柄が斜めに入っていると、すっとした動きが生まれて軽やかに見える」と述べています。

このように、柄の配置は視線誘導だけでなく、体型補整や全体の印象作りにも影響を与えます。

控えめな上品さを求める場合は、裾から胸にかけて柄が連続しながらも、上半身はすっきり見せるデザインを選ぶのが無難です。

逆に華やかさが必要な場では、袖や肩にもバランスよく柄があると、華やかで堂々とした印象に仕上がります。

大柄 vs 小柄、それぞれのメリットと年齢・体型との関係

柄の大きさによっても印象は大きく変化します。

大柄の訪問着は存在感があり、写真映えもするため、結婚式など華やかな場ではよく選ばれます。

ただし、大柄すぎると「派手」に寄りすぎてしまい、主役を引き立てる必要がある場では浮いてしまう可能性もあるため注意が必要です。

一方、小柄の着物は繊細で上品な印象を与えます。

柄の密度が高く、細やかな柄が全体に散っているようなデザインは、控えめな場やお茶席などで重宝されます。

特に年齢を重ねるにつれて「品格」を求められるシーンでは、小柄や飛び柄が上品さを引き立ててくれます。

体型との相性も無視できません。

身長が高い方やふくよかな方が小柄すぎる着物を選ぶと、全体のバランスが崩れて見えることがあります。

逆に小柄な方が大柄すぎるものを選ぶと、柄に着られてしまう印象になることもあります。

柄の大きさと体のバランスを鏡で何度も確認することが大切です。

加藤咲季さんの考え方では「無地場(柄のない余白)があることが、上品さにつながる」とも語られており、柄で埋め尽くすよりも“間”を意識することが美しい着姿の鍵とされています。

裾柄・裾ぼかしの使い方と注意点

裾柄は訪問着の落ち着きを演出するうえで重要な役割を果たします。

特に、裾に向かって柄が広がっていくデザインや、裾ぼかしのようにグラデーションで濃淡が入るタイプは、全体の安定感を与えます。

歩くたびに裾が揺れることで、静かな美しさが生まれるのもポイントです。

裾柄は下半身に柄が集中するため、控えめな上品さを表現したいときに最適です。

また、年齢が上がるにつれて「腰まわりにポイントがあると落ち着いて見える」という利点もあります。

ただし、裾柄が広がりすぎると重たく見える可能性もあるため、全体とのバランスを取ることが求められます。

上半身が無地に近く、裾柄だけが濃く出ていると、重心が下がりすぎて着姿が崩れることがあります。

裾ぼかしの場合、濃淡のあるグラデーションが淡い色味なら季節感や軽やかさを演出できますが、色のトーンによっては落ち着きすぎる印象になることも。

特に春や初夏など明るさが求められる季節では、淡い裾ぼかしが上品に見えるためおすすめです。

シーン別コーデと柄選びの視点

訪問着は「何を着ても良い」というほど自由ではなく、行事の内容や自分の立場によって、柄の配置や華やかさの加減が変わってきます。

とくに、友人の結婚式や子どもの入学式・卒業式、七五三の付き添いなどでは、自分が主役ではないからこそ、「控えめながら品がある装い」が求められます。

柄の出方によって場にふさわしいかどうかが左右されるため、利用シーン別に着物の柄や配色、小物選びを意識することが重要です。

この章では、代表的な3つのシーンを取り上げ、それぞれに適した柄の位置・大きさ・コーディネートの考え方を解説します。

結婚式・披露宴の場合の柄配置と配色

結婚式や披露宴では、華やかさが求められる一方で、主役である新郎新婦より目立ってしまう装いはNGとされます。

そのため、訪問着を選ぶ際は「上品でありながら控えめな華やかさ」を意識する必要があります。

柄の配置としては、裾から上前にかけて流れるように柄が入り、胸元や袖には軽めの柄があるタイプが理想的です。

上半身に大胆な柄が入っていると写真映えはしますが、親族や主賓と並んだときに浮いてしまう可能性があります。

また、色味は白・ベージュ・淡いピンク・水色などの明るく清潔感のあるカラーが好まれます。

加藤咲季さんも「白系・淡色系は格を出しすぎず、場を引き立てる印象になる」と話しています。

帯は金銀が入った袋帯を選び、格を保ちつつ控えめな華やかさを添えるのが基本です。

小物も白や淡い色味で揃えると統一感が生まれ、落ち着いた印象になります。

入学式・卒業式・七五三など式典での安心ライン

学校行事や七五三などの「子どもが主役」のシーンでは、親としての品格を感じさせる装いが求められます。

ここでは、目立ちすぎない色使いと、過度な柄の主張を避けることがポイントです。

柄の配置は、裾から腰あたりまでに控えめに柄が入っているタイプが安定感があります。

胸元や袖に柄が少ないものを選ぶことで、全体の印象が柔らかく、落ち着いて見えます。

柄の内容も、あまり煌びやかでない花柄や草花文様が適しています。

カラーはベージュ、薄いグレー、若草色など、穏やかで優しい色が人気です。

咲季さんも「入学式は淡い色で上品さを、卒業式はやや引き締まった色で成長を見守る姿を演出できる」と説明されています。

帯や小物は控えめなゴールドやベージュトーンが使いやすく、華美にならないような帯揚げ・帯締めを合わせることで、全体が洗練された印象になります。

お茶会・観劇などやや改まった場での控えめ柄使い

お茶会や観劇などでは、フォーマルすぎずカジュアルすぎない中間の装いが求められます。

このような場面では、訪問着の中でも柄が比較的控えめで、色味に落ち着きのあるものが適しています。

柄は裾を中心とした構成で、上半身にはほとんど柄が入っていない、いわゆる「飛び柄」タイプや「裾ぼかし」のみの訪問着が人気です。

視線を引きつけすぎず、周囲との調和を保てる点が評価されています。

色としては、グレーがかった藤色、抹茶色、薄墨色などが代表的で、季節に応じた彩りを感じさせると粋な印象になります。

帯は名古屋帯や洒落袋帯など、ややカジュアル寄りなアイテムでもマッチします。

咲季さんも「お茶会では立場によって訪問着を避けることもあるが、落ち着いた色・柄配置なら失礼にあたらない」と紹介しています。

迷った場合は、主催者や場の格に合わせることが大切です。

帯・小物で“上品さ”を引き立てるコツ

訪問着は柄や色だけでなく、帯や小物の組み合わせ次第で印象が大きく変わります。

特に「上品に見せたい」「品格を出したい」という場面では、小物の質感や色合わせが決定的な役割を果たします。

どんなに柄や生地にこだわっても、帯と小物がミスマッチでは全体のバランスが崩れてしまい、野暮ったく見えることもあります。

逆に言えば、無地寄りの訪問着でも帯や小物が調和していれば、一気に格上げされた印象を演出できます。

ここでは、帯の種類と柄との相性、そして帯揚げ・帯締め・半衿の具体的な選び方を見ていきます。

帯の格と柄の重ね方(袋帯、洒落袋、名古屋帯など)

訪問着に合わせる帯は基本的に「袋帯」が標準です。

金銀糸が織り込まれたものや、上品な光沢のある織柄が入ったタイプが最もフォーマル感を出しやすく、結婚式や式典などの改まった場に適しています。

咲季さんも「訪問着には袋帯が無難。ただし場によっては洒落袋や名古屋帯でも大丈夫」としています。

たとえば、観劇やカジュアルなお茶会であれば、金銀糸を使わず控えめな織りの洒落袋帯や、上品な染めの名古屋帯でも差し支えありません。

帯の柄と訪問着の柄がぶつからないようにするのもポイントです。

たとえば、着物に流れるような植物柄が入っているなら、帯は幾何学模様や抽象的な柄を選ぶとバランスが取りやすくなります。

逆に、帯に華やかな文様を取り入れる場合は、着物の柄は控えめなものにして、引き算の美学を意識すると調和がとれます。

柄の主張が強い帯を選ぶ際には、必ず全体の配色とのバランスを確認し、帯ばかりが浮かないように注意が必要です。

帯揚げ・帯締め・半衿の色使いと質感

小物の中でも特に印象を左右するのが「帯揚げ」「帯締め」「半衿」です。

これらは小面積ながら視線が集まりやすい位置にあり、全体の印象を引き締めたり、やわらげたりする重要な役割を担っています。

加藤咲季さんの動画【帯揚げの使える色、使えない色とは?】では、特に使いまわしがきく帯揚げの色として「淡いピンク」「グレー」「生成り白」などが挙げられています。

いずれも馴染みやすく、季節や着物の柄を選ばずに使える万能カラーです。

逆に、ビビッドカラーや中途半端なトーンのピンクは使いづらく、上品さを損ねてしまうこともあるとのこと。

特にフォーマルシーンでは、落ち着いたトーンの小物を選ぶことで、大人の余裕を感じさせるコーディネートに仕上がります。

帯締めも、金銀がほんのり織り込まれた平組や丸組タイプがフォーマル向けで、きっちりとした印象を演出します。

色の選び方としては、帯と同系色または訪問着の柄の中の一色を拾うことで統一感が生まれます。

半衿については、白が基本ですが、無地だけでなく地模様入りや控えめな刺繍入りのものを選ぶと、さりげない格を感じさせます。

ただし、柄入りの半衿を選ぶ際は、主張が強すぎないよう注意が必要です。

季節感・色の濃淡調整と素材選び

上品さを演出するには、季節感や素材感のコントロールも欠かせません。

たとえば春には淡いピンクや薄緑、夏は水色や生成り、秋は赤みのあるベージュやこっくりとした深緑。

冬はグレーや墨色など、季節に応じた色味を取り入れることで、品の良さとこなれ感を同時に表現できます。

素材においては、絹のしなやかさと光沢感がフォーマルには最適です。

帯揚げや帯締めはナイロンやポリエステルでも構いませんが、艶のある素材を選ぶとより洗練された印象に。

加藤咲季さんも「素材によるツヤ感で印象は驚くほど変わる」と語っています。

季節外れの色や素材を選ぶと、どんなに格の高いコーディネートでも違和感が生まれてしまうため、季節と気候に合わせた調整は必須です。

着物そのものが季節を映す存在であることを意識し、小物にもその流れを自然に反映させましょう。

レンタル vs 購入、汎用性の高い柄・選び方

訪問着を選ぶとき、「購入した方がいいのか、それともレンタルで十分なのか」と迷う方は多いはずです。

特に、七五三や入学式、友人の結婚式など、人生の節目に訪問着を着たいと考えている方にとって、費用や保管、汎用性のバランスは重要な判断材料です。

ここでは、購入とレンタルそれぞれのメリット・注意点を解説しつつ、どんな柄なら幅広く使い回せるのかという視点でも具体的にご紹介していきます。

購入するなら押さえるべきチェックポイント

訪問着を購入する場合は、長く使えることが前提となるため、選ぶ際の基準が非常に重要です。

まず確認すべきは、自分のライフイベントや着用予定の頻度。

子どもの行事が複数年にわたって続く方や、お茶を習っている方、結婚式に呼ばれる機会が多い方などは、購入する価値が十分にあります。

柄選びにおいては、流行に左右されにくい古典柄や、淡い色調のものを選ぶと年齢やシーンを問わず着回しやすくなります。

また、体型の変化も視野に入れて、仕立て時には少し余裕をもたせると安心です。

咲季さんも「無地場の多い訪問着は、帯や小物で雰囲気を変えられるため、何通りにも着こなせる」とアドバイスされています。

特に淡いグレーやベージュ、藤色などのベースカラーに、裾や上前に軽やかな柄が入っているものは、場面を選ばずに活用できます。

一方で、購入にはメンテナンスや保管場所の確保も必要になるため、定期的なクリーニングと適切な保存方法も考慮しておきましょう。

レンタルを利用するメリット・注意点

近年では、ネットや店舗で訪問着を手軽にレンタルできるサービスが増えており、費用を抑えたい方や収納スペースがない方には非常に便利です。

レンタルの最大のメリットは、着用シーンに応じて柄や色を選べること。行事ごとに異なる印象の着物を楽しめる点は、購入にはない柔軟性があります。

レンタルする際に注意したいのは、自分の年齢や立場に合った柄・配色かどうかをよく確認することです。

ネットレンタルの場合、実物の質感がわかりにくく、写真の印象と異なるケースもあるため、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

加藤咲季さんも「写真だけで選ばず、裄丈や身丈のサイズが自分に合っているか確認することが重要」と語っています。

訪問着は丈感や柄の位置が見た目に大きく影響するため、サイズ確認は妥協しないようにしましょう。

また、着物単体ではなく、帯・小物・草履・バッグまでトータルでコーディネートされたセットを選ぶと、失敗が少なくなります。

シーンに応じたアドバイスをもらえる店舗型のレンタルも、初心者には安心です。

何柄を持っておくと便利? 長く使える柄の条件

訪問着を一枚購入する場合、選ぶ柄によってその後の使い勝手は大きく変わります。

もっとも汎用性が高いのは、古典的な草花柄や四季を問わない植物文様です。

具体的には、桜や楓、菊、萩などを組み合わせた「四季花文様」や、藤・橘・流水といった抽象化された吉祥柄が使いやすく、行事を問わず着用できます。

色味は、淡いグレー・藤色・生成りなどの中間色をベースにしたものが最も万能です。

これにより、帯や小物の色を変えるだけで季節感や行事の趣に合わせることができます。

また、柄の配置としては、裾から上前にかけての連続柄で、上半身は控えめなデザインが好まれます。

これにより、帯や帯締めなどの小物と調和しやすく、コーディネートの自由度が高まります。

咲季さんは「地紋や織りのある無地に近い訪問着は、着姿が上品に整うだけでなく、帯次第でカジュアルにもフォーマルにも使える」と述べています。

汎用性を重視するなら、絵羽模様にこだわりすぎず、全体に余白のある構成を意識して選ぶことがポイントです。

まとめ

訪問着で「上品に見えるかどうか」は、柄の位置とバランスが大きく左右します。

単に華やかな柄を選ぶだけでは、場にそぐわない印象になってしまうこともあります。

上品さを演出するための基本は、以下の3点です。

- 縫い目をまたいだ柄(絵羽模様)によって統一感を持たせる

- 胸・袖は控えめ、裾から上前にかけて自然に柄が流れる配置

- 帯や小物の色・質感で調和をとることで、全体の印象を整える

また、咲季さんの動画でも繰り返し触れられているように、「柄の余白(無地場)を残すこと」が、品格ある着姿のポイントです。

すべてを柄で埋めるのではなく、間を活かすことで落ち着きと美しさが引き立ちます。

訪問着は、着る人の立場や場面に応じて、最適な印象を生み出せる頼もしい一枚です。

柄の配置や大きさを少し意識するだけで、あなた自身が引き立ち、周囲に安心感を与える装いに仕上がります。

自信を持って、品格ある訪問着スタイルを楽しんでください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。