「6月になったら単衣?」

「10月からは袷?」

着物の衣替えルールに迷ったことはありませんか。

昔からの決まりは知っているけれど、実際には気温や地域によって着心地が違い、「本当に今この着物でいいのかな」と不安になる方も多いはずです。

この記事では次の3点を中心に、初心者から中級者まで安心して衣替えができるようにまとめました

- 6月・10月に迷いやすい「袷と単衣の切り替え」の基本ルール

- 地域差や気温に応じた、快適で失礼にならない選び方

- 帯や襦袢など小物で季節感を調整する実践的な工夫

加藤咲季さんの動画【9月!衣替えの時期はいつ?】でも触れられているように、現代の気候では昔ながらのカレンダー通りに衣替えをするのは難しい場面が増えています。

だからこそ、伝統的なルールを理解したうえで、自分の暮らしに合う「私ルール」を持つことが大切です。

まずは、正式な衣替えの区分と実用的な応用方法をわかりやすく解説していきます。

Contents

衣替えルール基礎 ― 袷・単衣・薄物の正式な区分

着物の衣替えを理解するうえで、まずは「袷(あわせ)」「単衣(ひとえ)」「薄物(うすもの)」という3つの仕立ての違いを知ることが欠かせません。

これらは季節ごとに切り替える基本的な目安であり、昔からの伝統的な衣替えルールはこの区分を基準に成り立っています。

6月や10月に迷わないためには、仕立てや素材の違いを正しく理解しておくことが大切です。

ここでは、それぞれの特徴と正式な月ごとの切り替えについて整理していきます。

「袷・単衣・薄物」とは何か — 仕立て・素材・透け感の違い

袷とは、表地と裏地を合わせて仕立てた着物で、10月から翌年5月までの秋冬春の長い期間に着用されます。

裏地があるため暖かみがあり、格の高い場にもふさわしい装いです。

単衣は裏地を付けない仕立てで、6月と9月に着られる中間の着物。

軽やかさがありながらも薄物よりは落ち着いた印象を持ちます。

そして薄物は、絽(ろ)や紗(しゃ)、麻といった透け感のある素材で仕立てられ、7月と8月の真夏に着用します。

見た目にも涼やかで、通気性がよいのが特徴です。

これらの違いを理解することで、季節に応じた装いがぐっと分かりやすくなります。

正式な“月日の区分” — 6月・10月の切り替え日と季節のあいだの使い分け

伝統的な衣替えルールでは、6月1日から単衣に切り替え、7月と8月は薄物、9月は再び単衣、そして10月1日から袷を着用するという区分が基本です。

つまり、1年を大きく「袷の時期(10月~5月)」「単衣の時期(6月・9月)」「薄物の時期(7~8月)」に分けるのが正式な考え方となります。

もっとも、現代では5月や10月でも気温が高い日が増え、単衣を着る人も少なくありません。

加藤咲季さんの動画【9月!衣替えの時期はいつ?】でも「ルールを知ったうえで体感温度に合わせることが大切」と解説しています。

由来と慣習 — なぜこのルールができたか(気候/歴史/礼節)

衣替えのルールは、平安時代の宮中行事に端を発します。

季節の節目に装束を替えることで、体温調整だけでなく四季を尊ぶ心を表していました。

武家社会では礼儀作法として定着し、江戸時代には町人にまで広がっていきます。

特に日本の湿潤な気候は、夏の蒸し暑さや冬の寒さを乗り切るために衣服を大きく変える必要があったため、理にかなったものでした。

現代においても、冠婚葬祭や格式のある場ではこの慣習を尊重することが礼儀とされています。

単に「伝統だから守る」のではなく、背景を知ることで衣替えの意味が一層深まるでしょう。

6月・10月の“境目”で迷ったときの実用的判断基準

衣替えのルールを知っていても、6月や10月は「本当にこの着物で良いのか」と迷いやすい時期です。

朝晩と日中の寒暖差が大きく、地域や建物の環境によって体感も変わるため、単純にカレンダー通りに選ぶのが難しい場面が多いのです。

この節では、快適さと礼節を両立させるための判断基準を整理します。

伝統的なルールを尊重しつつ、現代の気候に合わせて柔軟に取り入れる考え方を身につけましょう。

気温と体感で決める — 快適さを優先する指標

近年の夏は5月から真夏日が続いたり、10月でも30度を超える日が珍しくなくなりました。

そのため、気温を目安にして単衣と袷を切り替えるのが現実的です。

たとえば最高気温が25度を超える日は単衣、20度以下なら袷を選ぶと快適に過ごせます。

湿度や風の有無も重要で、同じ気温でも蒸し暑ければ単衣が心地よく、乾燥していれば袷でも快適に感じられます。

加藤咲季さんの動画【9月!衣替えの時期はいつ?】でも、形式を守ること以上に「体が楽であること」を優先する大切さを解説しています。

体感を基準にすると、気候の変化が激しい現代でも安心して衣替えを楽しめます。

フォーマルかカジュアルかの区別 — 行事・式典・TPOによる選び方

同じ6月や10月でも、着る場面によって求められる装いは変わります。

たとえば結婚式や茶会などの改まった席では、暑くても袷を着るのが無難です。

伝統を重んじる場では、衣替えの正式ルールを守ることが礼儀に直結します。

一方で、仕事や趣味での着用、友人との食事などカジュアルな場であれば、単衣を取り入れて快適さを優先して問題ありません。

つまり「誰と会うか」「どんな場か」によって選択基準を変えるのが現実的です。

フォーマルな場では礼儀を優先し、日常では体感を重視する。この切り替えが、無理なく衣替えを楽しむための鍵になります。

小物で先取り・調整するテクニック

迷ったときに便利なのが、小物による季節感の調整です。

たとえば6月初旬にまだ肌寒さが残るときは、袷に夏らしい色柄の帯揚げや半衿を合わせて季節を先取りします。

逆に10月で暑さが残るときは、単衣に落ち着いた色合いの帯締めや濃色の襦袢を加えると秋らしさを演出できます。

加藤咲季さんは動画【帯揚げの使える色、使えない色とは?】で「淡い色は使い回しが効き、季節感を取り入れやすい」と解説しています。

小物は衣替えのルールを柔軟に補うアイテム。気温と場面の両方に合わせて組み合わせれば、無理のない着こなしができます。

色・柄・素材で季節感を出す ― 見た目で差をつける工夫

衣替えをする際、仕立ての種類を変えるだけでは「季節を着る」感覚が十分に伝わらないことがあります。

周囲に爽やかさや落ち着きを印象づけるには、色・柄・素材で季節感を表現することが大切です。

伝統的なルールを守りつつも、現代の気候やファッション性に合わせて工夫すれば、快適さと見た目の両方を兼ね備えた装いが完成します。

この節では、着物や小物の選び方を具体的に見ていきましょう。

色・柄の選び方 — 季節感を意識した配色と文様

着物の世界では、文様や配色に季節感が強く反映されます。

春なら桜や藤、夏には流水や朝顔、秋には紅葉や菊、冬には雪輪や椿といった柄が代表的です。

季節に合った文様を取り入れることで、着る人自身も周囲も自然と季節を感じ取れます。

また、配色も重要です。夏は白や水色などの寒色系で涼やかに、秋はえんじや深緑などの暖色系で落ち着きを演出します。

加藤咲季さんの動画【帯揚げの使える色、使えない色とは?】でも触れられているように、淡い色は季節を選ばず使えるため、色数が少なくても工夫次第で季節感を表せます。

素材の質感と重さ ― 生地・織り・光沢の違いが与える印象

同じ仕立てでも、生地の質感や重さによって印象は大きく変わります。

絹の袷は格調高く艶やかで、フォーマルな場に適します。

一方、木綿やウールの袷は温かみがあり、普段着としてリラックス感を演出できます。

夏の薄物でも、絽は透け感が強く涼しげ、紗はやや落ち着いた透け感、麻は素朴でカジュアルな印象を与えます。

光沢の有無や織りの粗さによっても、同じ季節の着物で違った表情が生まれます。

季節の切り替え時期に「少し暑い/寒い」と感じたときも、素材を選ぶことで体感と見た目の両方を調整できるのです。

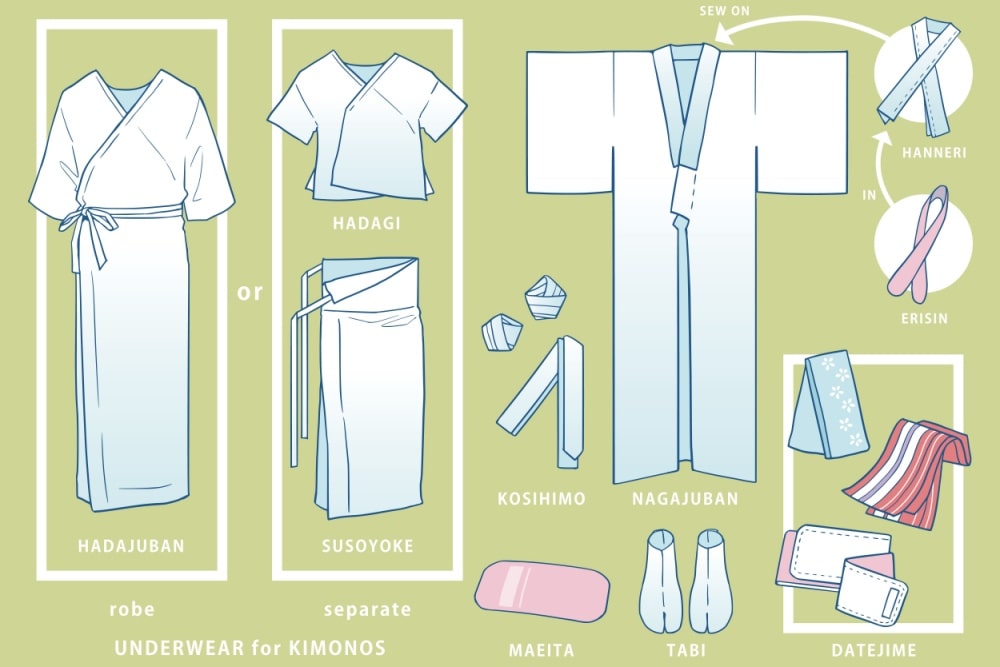

小物&重ね着の素材選び ― 帯・帯揚げ・襦袢・足元など

衣替えをスムーズに見せるためには、小物や重ね着の素材を意識することも重要です。

たとえば夏には絽や麻の帯を合わせると見た目も軽やかになり、逆に秋には縮緬や光沢のある帯で季節を深められます。

帯揚げや帯締めは、素材感だけでなく色の組み合わせでも季節感を演出できるため、最も手軽に調整できるアイテムです。

襦袢や足袋も工夫の余地があり、夏は薄手で通気性の良いもの、冬は厚手で温かい素材を選ぶことで体感も快適になります。

加藤咲季さんの動画【テープで貼ってはいけない半衿3選】でも、半衿は素材選びによって扱いやすさが変わると解説されています。

こうした小物の工夫が、衣替えの印象を自然に整えてくれるのです。

咲季さんの教えを活かす「私ルール」の作り方

伝統的な衣替えの区分を理解した上で、現代の気候や自分の生活に合わせて調整するのが現実的な方法です。

加藤咲季さんは動画の中で「ルールは大切だけれど、それに縛られすぎず自分の体感を優先してよい」と繰り返し解説しています。

衣替えを無理なく続けるためには、公式ルールに加えて「自分だけの判断基準=私ルール」を作ることが効果的です。

この節では、その具体的な考え方を整理していきます。

咲季さんが「衣替えの時期」を語る動画のポイント

加藤咲季さんの動画【9月!衣替えの時期はいつ?】では、9月から袷に切り替えるのか、それとも単衣を続けるのかという迷いに触れています。

形式的なルールを尊重しながらも、実際には暑さが残ることが多いため「無理して袷を着る必要はない」と説明しています。

さらに、フォーマルな場と日常の外出で基準を変える柔軟さも提案しています。

こうした視点を持つことで「ルールを守らないと失礼かも」という不安が減り、衣替えをもっと楽しめるようになります。

自分の暮らし・地域・体質を考慮したルール設計

衣替えの「私ルール」を作るうえで大切なのは、自分の生活環境を反映させることです。

都市部のマンション暮らしで冷暖房が効いている人と、昔ながらの木造住宅で過ごす人とでは、快適に感じる温度が違います。

さらに、標高の高い地域や沿岸部など、同じ日本でも気候差は大きく、同じカレンダー通りの衣替えでは対応できません。

また、冷えやすい体質や暑がりといった個人差も加味すべきです。

自分の環境と体質を基準にした判断こそ、毎日快適に着物を楽しむための最も現実的な方法です。

TPO別マニュアルをもつ ― 仕事・式典・趣味で使い分ける

衣替えに迷ったときに役立つのが「TPO別マニュアル」です。

たとえば冠婚葬祭や茶会など格式ある場では、暑さ寒さにかかわらず正式な袷を選ぶのが安心です。

逆に、仕事や着付け教室、趣味の外出といったカジュアルな場では、体感温度に合わせて単衣や薄物を取り入れて問題ありません。

この「場による切り替え」を事前に決めておくと、当日の迷いが減り、安心して衣替えができます。

加藤咲季さんの動画【帯揚げの使える色、使えない色とは?】で紹介されているように、小物選びもTPOに応じて変えると、さらに柔軟に対応できます。

まとめ

着物の衣替えは、基本的に「10月から5月は袷」「6月と9月は単衣」「7月と8月は薄物」という明確なルールに基づいています。

しかし現代の気候は昔と大きく異なり、必ずしもカレンダー通りに従うことが快適とは限りません。

だからこそ、伝統を尊重しつつも体感温度や地域差を考慮し、自分に合った「私ルール」を持つことが大切です。

加藤咲季さんが解説しているように、無理なく楽しく着物を続けるためには「ルールを知ったうえで、柔軟に取り入れる姿勢」が何より重要です。

仕立て・色柄・素材・小物の工夫を組み合わせれば、季節を感じながら快適に過ごせる装いが自然と整います。

衣替えは「守るべき制約」ではなく「四季を楽しむ知恵」です。ぜひこの記事を参考に、ご自身の暮らしに合った衣替えスタイルを見つけてください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。