「春や秋って着物の軽装、どう組み合わせればいいの?」

そんな迷いを感じていませんか。朝晩の寒暖差が激しい時期は、袷や単衣、羽織の使い分けが難しく、せっかくのお出かけでも快適さを損ねがちです。

そこでこの記事では、以下の3点について詳しく解説します。

- 春・秋の気温やシーンに合わせた仕立て(袷・単衣・薄物)の選び方

- 季節感を演出する色柄や小物の活用法

- 羽織や帯小物を使った“軽装でもきちんと見える”工夫

この3つを押さえれば、ランチや観劇などのカジュアルなお出かけから、お茶会や改まった場まで安心して着物を楽しめます。

さらに、肌着や持ち物を工夫することで着心地や着崩れ防止にもつながり、長時間のお出かけでもストレスなく過ごせます。

これらの要点を整理して「春・秋の軽装コーデ術」を体系的に紹介していきます。

Contents

春・秋軽装とは何か ─ 袷・単衣・薄物の使い分けを明確にする

春と秋は、着物の中でも「軽装」が意識される季節です。

特に3月や10月といった季節の変わり目は、日によって体感温度が大きく変わり、仕立ての選択に迷う人が多くいます。

軽装とは単に薄着を意味するのではなく、気温や行事の場に応じて「袷・単衣・薄物」を柔軟に使い分けることを指します。

これを理解することで、見た目の美しさと快適さを両立できるようになります。

袷・単衣・薄物の違いと着用時期

袷は裏地のある仕立てで、10月から5月が基本的な着用シーズンです。

秋は10月から、春は4月までが目安となり、格式ある場やフォーマルな行事にも適しています。

一方、単衣は裏地のない仕立てで、6月と9月が中心。

ただし近年は温暖化の影響で、5月下旬や10月上旬に単衣を選ぶ人も増えています。

さらに、透け感のある薄物は盛夏に使われますが、春や秋の軽装で「透け感のない薄手素材」を取り入れると快適さが増します。

こうした違いを知ることで「まだ袷だと暑いけれど単衣では心許ない」といった時期にも、適切な仕立てを選びやすくなります。

動き方・場面・気温に応じた実用的な選び方

仕立ては気温だけでなく、予定している行事や過ごし方に合わせることも大切です。

たとえば観劇や会食など室内で長時間過ごす場合は、多少涼しくても袷を選ぶと安心です。

逆に外を歩く時間が多い日は、季節を先取りして単衣や軽めの羽織を重ねる方が快適です。

また、汗をかきやすい人はポリエステルや化繊の単衣を活用するのも有効です。

加藤咲季さんの動画でも紹介されているように、化繊は手入れがしやすく、雨の日や移動の多い日に便利です(※)。

行事の格や場所を踏まえつつ、体感温度を重視して仕立てを選ぶことが「春・秋の軽装コーデ」の第一歩となります。

※参考動画:第五弾「化繊」着物に使われる素材

素材と色柄で季節感を出す ─ 春らしさ・秋らしさの表現

仕立てだけでなく、素材や色柄の選び方も軽装コーデを決める重要な要素です。

春や秋は、花や紅葉など自然の移ろいを映した色合いや柄を取り入れることで、季節感が一気に高まります。

また、同じ着物でも小物の色を工夫するだけで印象は大きく変わります。

特に初心者にとっては「色の濃淡」や「柄の大小」で春らしさ・秋らしさを演出できると、組み合わせに迷う時間が減り、安心して選べるようになります。

春向き素材・色柄のポイント(淡色・花・柔らかい風合い等)

春は、淡く柔らかい色合いが調和します。

桜色や若草色、ラベンダーなど、やや薄めのトーンを選ぶと季節感が自然に出ます。

柄も小花や流水文様といった軽やかなモチーフが似合い、爽やかな印象を演出します。

素材面では、単衣や薄手の紬、小紋が使いやすく、まだ肌寒い時期には羽織で調整すると安心です。

また帯や帯揚げに明るい色を取り入れると、全体がぱっと華やぎます。

加藤咲季さんの動画でも触れられているように、淡いピンクやグレーの帯揚げは春コーデの万能アイテムです(※)。

※参考動画:帯揚げの使える色、使えない色とは?

秋向き素材・色柄のポイント(深み・暖かみ・テクスチャー)

秋は、深みや落ち着きのある色合いが映えます。臙脂(えんじ)、深緑、芥子色、紺など、少し渋みのある色が季節感を引き立てます。

柄は紅葉、葡萄、菊など、秋の自然や収穫を象徴するものを選ぶと調和がとれます。

素材では、袷や少し厚みのある紬が安心感を与えます。

帯や帯締めに濃色を取り入れると全体が引き締まり、落ち着いた雰囲気を演出できます。

また、秋口はまだ暑さが残ることもあるため、軽めの羽織やショールで温度調整すると快適です。

加藤咲季さんの動画でも紹介されているように、帯揚げに渋い緑や深いブルーを入れると秋らしさが増します(※)。

※参考動画:帯揚げの使える色、使えない色とは?

小物・羽織で“軽装補正” ─ 気温差・見た目の調整術

春や秋は一日の中で寒暖差が大きく、午前と午後、屋外と屋内で快適さが変わりやすい季節です。

そのため、仕立てだけでなく小物や羽織での「軽装補正」が欠かせません。

特に羽織や道行は体温調整の役割だけでなく、見た目の印象を引き締める効果もあります。

また、帯揚げや半衿の色を少し変えるだけで「軽やかさ」「落ち着き」を自在に演出できるのも着物ならではの魅力です。

軽羽織・ショール・道行・羽織の選び方と着こなし術

春や秋に最も活躍するのが羽織です。

軽羽織はちょっとした防寒に便利で、見た目も柔らかい印象を与えます。

特に春は透け感の少ない薄手の羽織、秋は少し厚手で落ち着いた色合いを選ぶと季節感が出ます。

また、道行はフォーマル寄りのお出かけに適しており、観劇や食事会など改まった場でも安心して使えます。

カジュアルな場ではショールをさらりと羽織るのも便利で、気温差のある外出で重宝します。

加藤咲季さんの動画で紹介されているように、羽織をスマートに脱いで畳む所作を知っておくと、外出先でも着姿が乱れず安心です(※)。

※参考動画:羽織のスマートな脱ぎ方とたたみ方

帯・帯揚げ・帯締め・半衿などの小物で印象を調整

小物は軽装コーデの「温度調整」と「印象調整」の両方に役立ちます。

帯揚げや帯締めを明るい色にすれば春らしい軽やかさが出て、深みのある色にすれば秋らしい落ち着きが加わります。

特に咲季さんの動画で解説されているように、帯揚げは淡色と濃色を使い分けるだけで着姿全体の雰囲気が大きく変わります(※)。

また、半衿も季節感を表す大切なポイントです。

春は明るめの刺繍や柄衿、秋は渋みのある色や地紋を取り入れると自然な季節感が出ます。

こうした小物は一枚の着物を何通りにも着回せる強い味方であり、軽装コーデを自在に楽しむ鍵となります。

※参考動画:帯揚げの使える色、使えない色とは?

実践コーデ例 ─ 普段着・行事別に使える組み合わせ

理論を理解しても「結局どう合わせればいいの?」という声は多いものです。

特に初心者にとっては、場面ごとに失敗のない具体例があると安心できます。

春・秋の軽装は、シンプルな単衣や袷に羽織や小物を添えるだけで十分に季節感が出ます。

ここでは普段着から少しかしこまった場まで、実践的なコーデ例を紹介します。

自分の予定に近い組み合わせを参考にしながら、手持ちの着物に当てはめて考えると応用が利きやすくなります。

ランチ・観劇・友人とのお出かけ向きコーデ

カジュアルなお出かけには、明るい色合いの単衣や小紋が活躍します。

春なら淡い花柄の小紋に明るい帯揚げを合わせ、軽羽織を羽織ると爽やかな雰囲気になります。

秋なら落ち着いた色の紬に深みのある帯を組み合わせ、渋い緑や藍色の帯締めを取り入れると上品です。

観劇や美術館めぐりなど長時間の外出では、咲季さんの動画でも紹介されているように肩にかけやすい羽織や実用的なバッグを持つと安心です(※)。

また、履物は下駄よりもクッション性のある草履を選ぶと歩きやすく、快適さが増します。

※参考動画:着物でのお出かけに必要なものとは?

お茶会・少しかしこまった場向きコーデ

改まった場では、袷や無地調の着物が安心です。

春なら若草色や藤色の袷に、明るめの帯と白系の半衿を合わせると清々しい雰囲気になります。

秋なら臙脂や深緑の袷に、格調高い名古屋帯や袋帯を合わせ、落ち着きと華やかさを両立させます。

小物選びも重要で、淡い帯揚げなら柔らかい印象に、濃色の帯揚げなら引き締まった印象になります。

咲季さんの動画で解説されているように、帯揚げの色を工夫するだけで印象は大きく変わります(※)。

さらに羽織や道行を合わせれば、移動中の体温調整もしやすく、場にふさわしい上品な姿を保てます。

※参考動画:帯揚げの使える色、使えない色とは?

着心地・手入れ・持ち物チェック ─ 軽装でも快適に過ごすために

軽装コーデは見た目の美しさだけでなく、長時間着ていても疲れにくい工夫が重要です。

春や秋は気温の変化が激しく、汗や冷えによって着崩れや不快感が出やすいため、肌着や小物の工夫が欠かせません。

また、お出かけ先で快適に過ごすためには、持ち歩くアイテムや帰宅後の手入れも大切です。

着心地を意識することで「着物は疲れる」という先入観がなくなり、自然体で楽しめるようになります。

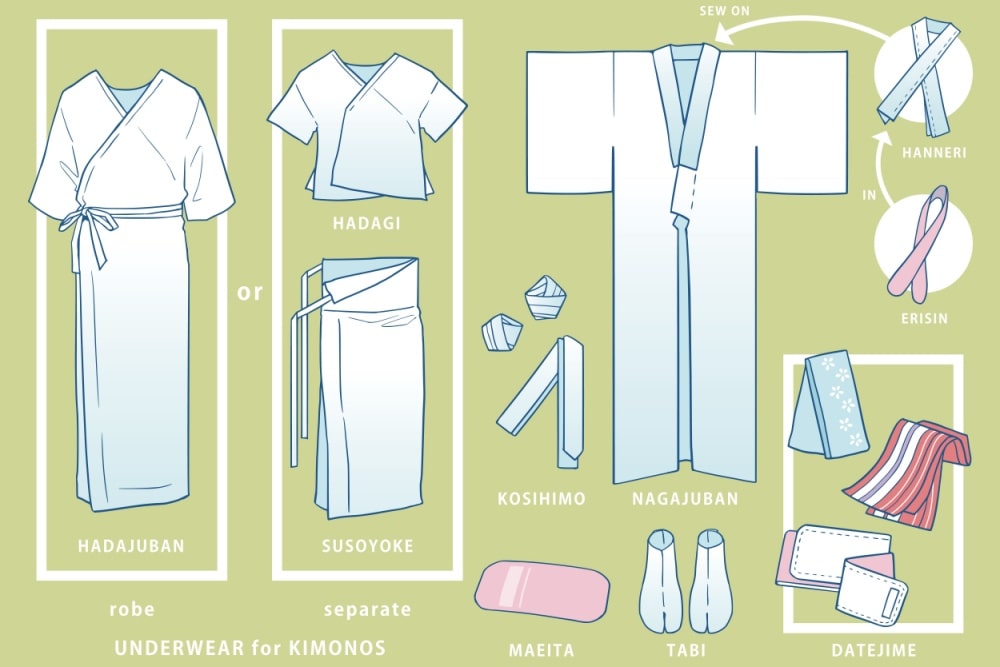

肌襦袢・長襦袢の選び方、重ね着の工夫

快適さを左右するのは肌着と長襦袢です。

咲季さんの動画で解説されているように、和装ブラや半袖タイプの肌着を使うことで汗をしっかり吸い、着物へのダメージを防げます。

春は綿や麻混の通気性のよい肌着を、秋は保温性のある素材を選ぶと体温調整がしやすくなります。

長襦袢は単衣仕立てにしておくと春・秋どちらでも活用でき、重ね着のストレスを減らせます。

特に移動の多い日や汗をかきやすい日は、ポリエステル素材の襦袢を選ぶと自宅で手入れできるので安心です。

※参考動画:肌着の種類

持ち歩くと便利なアイテム(寒さ対策・汗対策など)と手入れのコツ

お出かけには、気温差や汗に対応できる小物をバッグに忍ばせるのがおすすめです。

たとえば小さなショールやストール、汗取り用の手拭いは、咲季さんの動画でも紹介されているように便利なアイテムです(※)。

また、腰紐やクリップを一本入れておけば、万一の着崩れにも対応できます。

帰宅後は着物をすぐに洗う必要はなく、ワンシーズンに一度の丸洗いで十分です。

日常的には着物ハンガーで陰干しし、湿気を飛ばすだけで美しい状態を保てます。

こうした習慣を取り入れることで、軽装コーデを気軽に楽しみながら長く着物を愛用できます。

※参考動画:着物でのお出かけに必要なものとは?

まとめ

春と秋の軽装コーデは、気温の変化に合わせて仕立てや小物を柔軟に選ぶことが最大のポイントです。

袷・単衣・薄物の違いを理解し、春には明るく柔らかな色合いを、秋には深みのある落ち着いた色合いを取り入れることで、自然に季節感を演出できます。

さらに、羽織や帯小物で温度や印象を調整すれば、普段着から改まった場まで幅広く対応できます。

着心地を高める肌着や長襦袢の工夫、持ち物や手入れの習慣を取り入れることで「軽装でも快適に美しく」過ごせるようになります。

今回紹介したポイントを少しずつ取り入れていけば、季節の移ろいを楽しみながら、自分らしい着物スタイルを自信を持って選べるようになるでしょう。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。