伊達締め タイミング 位置 基本の着付け手順 着物の着付けステップ

「伊達締めって、いつ巻けばいいの?着付けのどの段階か分からない…」

そんな疑問を感じていませんか?

初めて着物を自分で着るとき、伊達締めのタイミングや位置は意外と迷いやすいポイントです。

誤った位置で締めてしまうと、着崩れや苦しさの原因にもなってしまいます。

この記事では、以下のような点について丁寧に解説します。

- 伊達締めは「どのタイミング」で締めるのがベスト?

- 「胸紐や帯」との位置関係、どう合わせる?

- 伊達締めの種類による違いや、選び方のコツ

さらに、動画での実演も交えて、初心者でも迷わず着付けできるポイントを詳しくご紹介します

「なんとなく巻いている」状態から一歩進んで、美しく安定した着姿を目指しましょう。

Contents

伊達締めを締める“最適なタイミング”とは?

着物を着る工程にはいくつかの段階があり、その中でも伊達締めを「いつ巻くか」は非常に大切です。

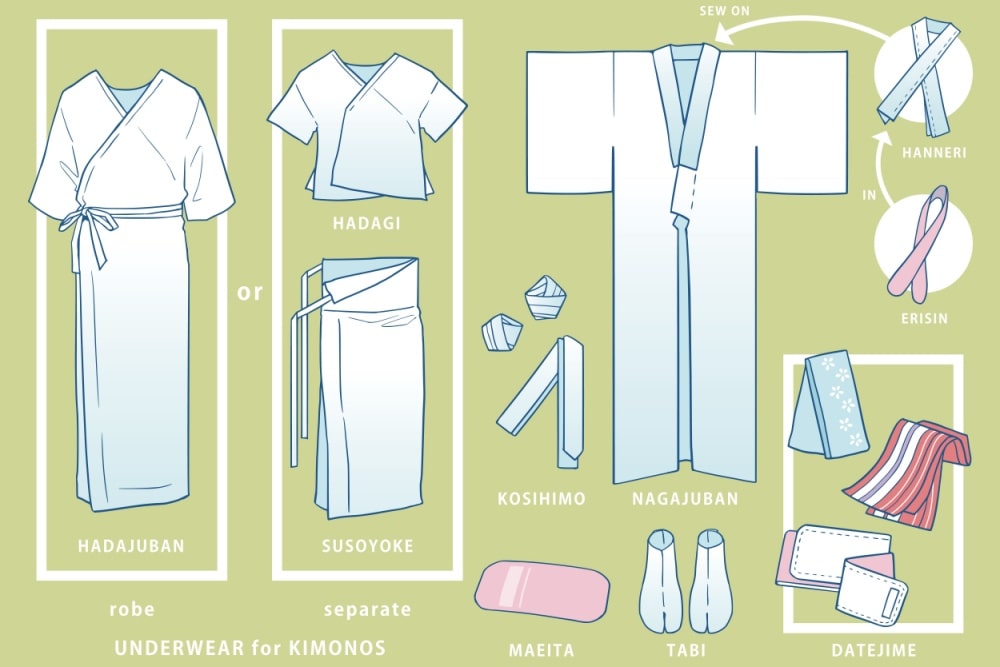

特に初心者の方にとっては、胸紐を締めた後か前か、長襦袢の上か着物の上か、混乱しやすいポイントでもあります。

ここでは着崩れしにくく、快適に過ごせる着付けをするための最適な「タイミング」について、丁寧に解説していきます。

長襦袢の後・着物の前に締める理由

伊達締めを締めるタイミングとしてもっとも一般的で効果的なのは、「長襦袢を着て胸紐を結んだ後」「着物を羽織る前」のタイミングです。

この段階で伊達締めを締めることで、襦袢の襟元や身頃が安定し、後の着物の着付けがしやすくなります。

また、伊達締めは「襦袢を押さえておくための固定具」としての役割もあります。

胸紐だけだと動きやすい襦袢の布が、伊達締めをすることでピタッと身体に沿い、動いてもズレにくくなるのです。

加藤咲季さんも動画内で、「襦袢を整えたら、そのまま伊達締めをあてて後ろに回すとやりやすい」と説明しています。

特に初心者にとっては、補正タオルなどと一緒に押さえ込むことでより安定しやすくなるとのことです。

参考動画:大久保信子さんオススメの手ぬぐい伊達締めを使ってみた!

胸紐との連携で崩れにくくするコツ

伊達締めは胸紐との「連携」も大事なポイントです。

胸紐で長襦袢をしっかり固定した上で、伊達締めを重ねることで二重に布を支えることになり、より着崩れしにくくなります。

ただし、胸紐の位置と伊達締めの位置が重なりすぎると、締め付けが強くなって苦しさの原因になることも。

伊達締めは胸紐より少し下(またはかぶらない位置)で調整するのが理想的です。

加藤咲季さんも、「胸とお腹の境目を意識して当てる」「手ぬぐいや補正と一緒に押さえるとズレにくくなる」とアドバイスしています。

このとき、左右対称に巻くことでバランスよく見え、姿勢も整いやすくなります。

h2正しい“位置”で締めるための具体ステップ

伊達締めを着付けの「どの位置で締めるか」は、着姿の安定感と美しさを大きく左右します。

高すぎると呼吸が苦しくなったり、低すぎると襦袢や着物のズレの原因になったりします。

ここでは、初心者にも分かりやすい「基準位置」と「整えるときのコツ」を具体的にご紹介します。

胸紐の位置を基準にする方法

伊達締めの位置でまず基準になるのは、「胸紐の少し下」。胸紐はバストトップの少し下に結ぶのが一般的で、それに対して伊達締めはおへその少し上にくるように巻くと安定します。

この高さにすることで、締め付け感が最小限に抑えられ、襦袢の布もズレにくくなります。

実際に加藤咲季さんの動画でも「伊達締めの位置が高すぎると胸が苦しくなる」と解説されており、「胸紐とは少しずらして重ならないように」意識すると着やすいとされています。

また、手ぬぐいタイプの伊達締めの場合は、体に密着しやすく柔らかいので、位置の微調整がしやすいのも特徴です。

自分の体型に合わせてベストポジションを見つけていくと、より快適な着心地が得られます。

参考動画:大久保信子さんオススメの手ぬぐい伊達締めを使ってみた!

帯線の下・おはしょりを美しく整える位置

もう一つ大事なのが、「伊達締めが帯の中に隠れるかどうか」という点です。

帯を締めたときに、伊達締めが上から見えてしまうと着姿が乱れて見えやすいため、最終的に帯の下にくる位置にするのが理想です。

そのためには、着物の衿合わせを整えた後、おはしょりを軽く整えながら伊達締めを巻くと、美しく収まりやすくなります。

この順番を守ることで、伊達締めの上に帯が自然にかぶさり、外から見える心配がありません。

加藤咲季さんは動画の中で、「伊達締めが見えてしまう原因は、帯が緩んで下がることや、位置が高すぎることにある」と説明しています。

そのため、あらかじめ帯の高さを想定して、少し低めに伊達締めをセットしておくと安心です。

※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法

締め方の手順と動画での実演解説

伊達締めは正しい「タイミング」と「位置」だけでなく、実際にどのように巻くかという「締め方」も非常に重要です。

見よう見まねで巻いても緩かったり苦しかったりと、うまくいかないことも多いもの。

ここでは、加藤咲季さんの動画での実演をもとに「誰でもきれいに巻ける」具体的な手順をご紹介します。

前→背中→前・布のずらし方

伊達締めを巻くときの基本は「前から背中、そしてまた前へ」と布を回す一連の動きです。

布タイプの伊達締め(正絹や化繊など)の場合、以下のように巻くときれいに収まり、着崩れを防ぐことができます。

- 伊達締めの中心をお腹の正面に当てる

- 両端を背中へ持っていき、背骨の位置で一度交差

- 再び前に回し、しっかりと引き締めてから結ぶ

- あまり布が長い場合は、ねじらずに内側へ折り込むか、脇で軽く結ぶ

このとき重要なのが「後ろで交差する位置」と「引く力加減」です。背中の高すぎる位置で交差すると苦しくなりやすく、低すぎると落ちてきます。

動画では、「真っ直ぐ水平に巻く」「左右の引く力を均等にする」ことがポイントとして強調されています。

参考動画:大久保信子さんオススメの手ぬぐい伊達締めを使ってみた!

前で2回巻く重要ポイント

特におすすめなのが、加藤咲季さんも動画内で紹介している「前で2回巻く」方法です。

これは布タイプの伊達締め(特に手ぬぐいや薄手のもの)を使用する場合に特に有効なテクニックで、以下のように行います。

- 一度お腹で巻いたあと、体のラインに沿ってもう一周

- 2周目で布が安定し、滑りにくくなる

- 最後は脇で軽く結ぶか、内側に折り込んで目立たせない

この「2回巻き」によって、補正や長襦袢のズレを防ぎながら、緩みやたるみも起こりにくくなります。

また、動画では「体のカーブに沿わせて密着させるように」「片側だけ引っ張ると斜めになるので、両手で同時に引く」などの細かい動作のコツも丁寧に解説されています。

特に手ぬぐいタイプの伊達締めは、柔らかい反面、摩擦が少ないため緩みやすくなりがちですが、2回巻きと脇での軽い結びを組み合わせることで、初心者でも安心して使えるアイテムになります。

参考動画:大久保信子さんオススメの手ぬぐい伊達締めを使ってみた!

素材・タイプ別の選び方とそれぞれのメリット

伊達締めにはさまざまな素材や形状のタイプがあり、それぞれに特長と適したシーンがあります

「初心者にはどれが扱いやすいの?」「暑い季節にはどの素材がいい?」といった疑問を持つ方に向けて、ここでは主な種類とその選び方、使用感の違いを分かりやすく整理しました。

着付けの習熟度やシーンに合わせて、最適な伊達締めを見つけてみましょう。

正絹・化繊・綿・麻の特徴比較

素材によって、伊達締めの滑りやすさ・締まり具合・通気性は大きく異なります。

| 素材 | 特徴 | 向いている人・場面 |

| 正絹(しょうけん) | 適度な摩擦で滑りにくく、通気性も◎。見た目も上品 | しっかり締めたい人・長時間着る場合 |

| 化繊(ポリエステルなど) | ツルツル滑りやすいが、安価で手入れも簡単 | 初心者や日常使いに◎ |

| 綿 | 柔らかく、締め付けが少ない。吸湿性が高い | 夏場や肌当たり重視の人に |

| 麻 | 通気性が抜群。硬めで張りがあり、夏向き | 暑い日でも快適に過ごしたい人に |

加藤咲季さんも「夏にはエアリズムのような通気性の高いものや、手ぬぐいを伊達締め代わりに使うのもおすすめ」と語っています。

特に自宅で着付けをする方や、暑さ対策を重視したい方には、肌触りや吸湿性で素材を選ぶのがポイントです。

マジックテープ/ゴム/クリップタイプの使い分け

素材だけでなく、構造によるタイプ分けも選ぶ際の大事な要素です。

市販の伊達締めには以下のようなタイプがあります。

| タイプ | 特徴 | 向いている人・使い方 |

| マジックテープ式 | ワンタッチで着脱ができ、ズレにくい | 着付け初心者・短時間で支度したいとき |

| ゴム付き(シャーリング) | 適度な伸縮性があり、体にフィットしやすい | 締め付け感が苦手な方に人気 |

| クリップ付きタイプ | クリップで挟むだけ。帯の下準備としても◎ | 子どもや高齢者にも使いやすい |

| 手ぬぐいなどの布タイプ | 自由に長さ調整でき、体に合わせやすい | 自然素材が好きな方や上級者におすすめ |

加藤咲季さんは手ぬぐいタイプを特に愛用しており、「布タイプは摩擦があり、胸元をしっかり押さえてくれるので着崩れしにくい」と話しています。

マジックテープ式やゴムタイプに比べて巻く手順は増えますが、そのぶん調整が効きやすく、自分の身体に合ったフィット感を作りやすいのが特徴です。

締める前後のケアと保管方法

伊達締めは直接肌に触れたり、汗を吸収したりすることが多いため、着用後のお手入れや保管方法も美しい着姿を保つ上で大切なポイントです。

特にに正絹や手ぬぐい素材などは湿気やカビに弱いため、使用後の扱い方ひとつで長持ち度が大きく変わります。

ここでは、使用前後のケアのコツや収納の注意点を詳しくご紹介します。

締めた後の陰干しと汚れ対策

着用後は、まず風通しのよい場所で陰干しするのが基本です。

特に長時間着用した場合や、汗ばむ季節は、湿気が伊達締めに残っていることがあります。

そのまま畳んでしまうと、カビやにおい、色移りの原因になります。

陰干しは「直射日光を避ける」「衣類ハンガーではなく平干しorタオルハンガーを使う」ことで生地への負担を減らせます。

加藤咲季さんも「着たあとは風を通してから畳むこと」を推奨しており、特に正絹素材の場合は湿気による劣化に注意が必要としています。

汚れやファンデーションの付着がある場合は、軽く湿らせた布でたたくように拭き取るか、素材に応じて専門のクリーニングに出すと安心です。

素材別のお手入れ:水洗い vs クリーニング

伊達締めの手入れ方法は素材によって異なります。

- 正絹:水に弱いため自宅での洗濯は避け、必要に応じて和装専門クリーニングへ。

- ポリエステル・綿:中性洗剤での手洗いが可能。軽く押し洗いし、形を整えて陰干し。

- 麻:縮みやすいため、低温の水で短時間の洗濯を。ややしわが出やすいためアイロンがけを推奨。

また、手ぬぐいを伊達締めとして使っている場合は、洗濯機でネットに入れて洗えるので取り扱いが非常に楽です。

加藤咲季さんも「着物に直接触れない小物こそ、洗える素材が便利」と述べており、日常使いにはポリエステルや綿タイプが向いています。

保管の際は、防虫剤や乾燥剤を併用しながら、着物用の収納袋や引き出しにゆったりと保管しましょう。

圧縮収納や強く折りたたむと、生地にクセやシワが残りやすくなるため注意が必要です。

まとめ

伊達締めは、一見シンプルな布に見えても、着姿の安定感や美しさを左右する重要なアイテムです。

着付けのどのタイミングで巻くのか、どの位置に締めるのか、それだけで着心地や見た目が大きく変わります。

特に初心者のうちは「なんとなく」で巻いてしまいがちですが、適切な順番と位置を知ることで、着崩れの不安がぐっと減ります。

また、素材や構造の違いを理解して選ぶことで、自分の体型や着付けスタイルに合った一本が見つかります。

締めたあとのケアも忘れずに行えば、長く気持ちよく使い続けられるはずです。

今回ご紹介した内容は、加藤咲季さんの動画【大久保信子さんオススメの手ぬぐい伊達締めを使ってみた!】でも実演されています。

実際の動きを確認しながら練習することで、よりスムーズに習得できるでしょう。

伊達締めの扱いに慣れてくると、着付け全体の安定感も高まり、毎回の着物時間がもっと快適になります。

自信を持って装えるよう、ぜひ日々の練習に取り入れてみてください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。