「おはしょりがモコモコして、なんだか写真映えしない…」

「着ているうちにおはしょりがズレて、出先で直せなくなるのが不安」

「コーリンベルトや裏技って、実際どう使えばいいの?」

そんなお悩みを感じたことはありませんか?

特に茶会や礼装など人前に出る場面では、おはしょりの見た目ひとつで着姿の印象が大きく変わります。

この記事では、以下のポイントを丁寧に解説します。

- おはしょりの理想の長さと位置の整え方

- シワや膨らみを防ぐコツと下前処理のテクニック

- 小物や便利グッズの使い方・裏技

また、加藤咲季さんのYouTube動画をもとに、理論や道具の選び方までわかりやすくご紹介。

外出先でも崩れにくい着姿を目指し、「安心して着物を楽しむ力」を身につけましょう。

Contents

おはしょりの理想的な長さと位置を知ろう

おはしょりは、着物の裾を持ち上げて帯の下から折り返した部分。

単なる飾りではなく、着丈の調整を兼ねた「美しい着姿の土台」です。

しかし「どれくらい出すのが正解?」「左右でバラつくのはなぜ?」と悩む方も少なくありません。

おはしょりを綺麗に見せるには、適切な長さと位置のバランスが肝心です。

この章では、基準となる数値と整える際のポイントを詳しく見ていきましょう。

理想の長さ5〜6cmにする方法

おはしょりの理想的な見た目は、「帯下から約5〜6cmの長さ」。

これより短いと帯と一体化してしまい、逆に長すぎるとだらしなく見えてしまいます。

特に写真に写ったときに「着付けが甘い」印象になるのは、ここでのバランスが崩れていることが多いのです。

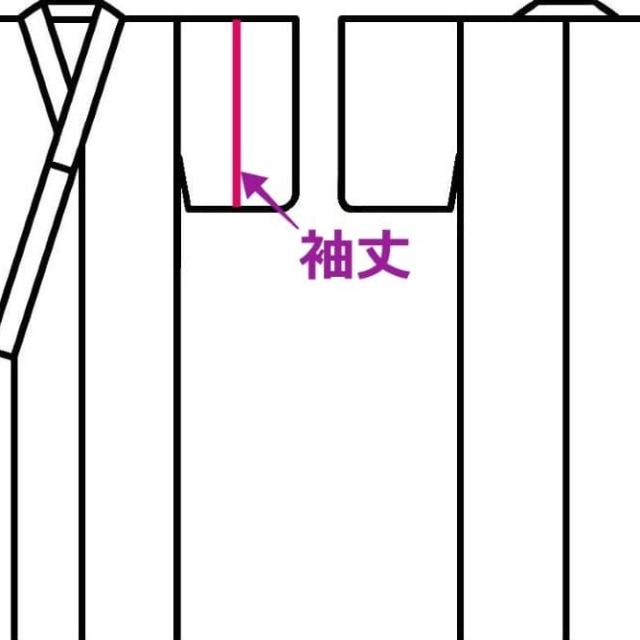

長さを揃えるためには、腰紐の位置と締め方が重要です。

腰紐は、腰骨の少し上をめがけて締めましょう。下すぎるとおはしょりが長くなりすぎ、上すぎると短くなってしまいます。

さらに、着物を持ち上げて腰紐を結ぶ際、後ろの布が余っていないかもチェックポイントです。

加藤咲季さんも動画内で「腰ひもを締めた後、前から後ろへしっかり引いて整える」ことを推奨しています(※)。

※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法

前後バランスを整えるコツ

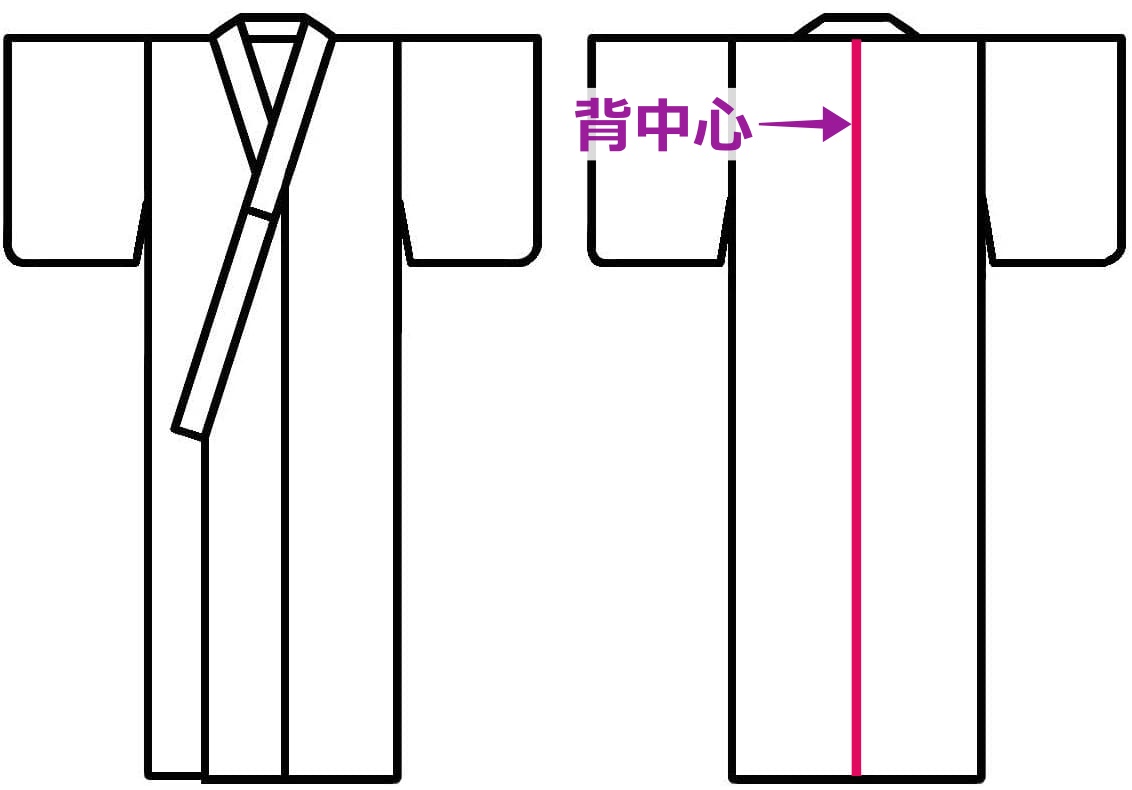

おはしょりは、前だけでなく背中側とのバランスも整える必要があります。特に初心者が見落としがちなのが「背中側のおはしょりの処理」です。

背中に余った生地が溜まってしまうと、帯からはみ出してモコっと膨らむ原因に。

そのため、腰紐を締める前に「背中心をピタッと決めたうえで、左右へ生地を平らに流す」意識を持ちましょう。

咲季さんの動画でも「背中心がずれていると、左右のおはしょりの長さが揃わない」「脇から帯下までのラインが崩れる」と解説しています(※)。

前後の布がフラットにつながっているか、腰紐の上で軽く整えた後に確認すると安心です。

※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法

シワや膨らみを防ぐ整え方

おはしょりを美しく見せるためには、「シワをなくす」ことが欠かせません。

特に写真に写るとき、帯の下から波打つようなシワがあると、それだけで着姿の格が落ちてしまいます。

では、なぜシワや膨らみができてしまうのでしょうか?

大きな原因は、布の重なりすぎや、整えずに帯を巻いてしまうことにあります。

この章では、着付け前後でできる「布のさばき方」と「下前処理」の基本テクニックを紹介します。

下前の「一重上げ」テクニック

加藤咲季さんの動画でも繰り返し登場するのが、「下前の一重上げ」という整え方です。

これは、着物の前側、体に一番近い方の布(下前)を一度折り返してスッキリ見せるテクニック。

本来、下前には布の端や縫い目があり、それが重なるとモコモコしてしまいます。

これを防ぐために、下前だけをひと折りしてから腰紐で押さえることで、布の段差をなくし、全体を平らに仕上げることができます。

この処理をしておくと、おはしょりの下側がとてもスッキリと見えるようになり、帯下から覗く布に立体感やラインの乱れが出にくくなります。

布目を通して生地を整える手順

もうひとつの重要なポイントは、「布目を整える」という意識です。

おはしょりの布を帯の下に流すときに、ただ手で押し込むのではなく、脇から前に向かって布の流れ(繊維の向き)に沿ってなでることが基本です。

具体的には、帯を締める前におはしょり部分の布を左右の脇下から帯下に向かって、両手で滑らせながら下に送ると、自然とシワが取れていきます。

また、咲季さんは「帯を締める前に、帯の下に隙間を作っておくと、シワの逃げ場ができて整えやすい」とも述べています(※)。

シワがある状態のまま帯を巻いてしまうと、後から直すのは難しいため、帯結びに入る前に必ずおはしょり全体を確認し、シワがないか、左右で長さや厚みが揃っているかを丁寧にチェックしましょう。

※参考動画:帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します

まっすぐ&左右差のないおはしょりに仕上げるには

おはしょりの左右で長さや厚みに差があると、いくら他が整っていても「なんとなく雑な着姿」に見えてしまいます。

特に立ち姿や歩く動作の中で、片側だけ膨らんでいたり、斜めに傾いていたりすると、それが目立ってしまうのです。

美しいおはしょりを実現するためには、腰紐や胸紐、そして上前幅の扱いがカギとなります。

この章では、左右差をなくすための具体的な調整法をご紹介します。

腰紐・胸紐の斜め調整法

まず意識すべきは、腰紐や胸紐の締める「角度」です。

初心者にありがちな失敗は、紐を水平に引いてしまうこと。

これだと身体の丸みに沿って布が寄りやすく、左右のバランスに微妙なズレが生じます。

加藤咲季さんの解説によれば、紐は「背中から前に斜め下に向けて引く」と、自然と左右のテンションが均一になり、おはしょりもピタッとまっすぐ落ち着きます。

このとき「引いた紐の上に生地が被さっていないか」も確認しましょう。

紐の下に生地を通して整えることで、シワや段差ができにくくなります。

また、咲季さんは「腰紐の結び目は中心からズラして、帯の厚みに響かないようにする」のもポイントとしています(※)。

※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法

衿先と上前幅を正しく整える

左右差のもうひとつの原因は、「上前幅」のズレです。

着物の右前に重ねる「上前」が広すぎたり狭すぎたりすると、自然とおはしょりの長さも不均等になってしまいます。

解決法としては、上前幅を腰骨〜太ももの中心あたりで揃える意識が有効です。

特に体型によっては、おはしょりが左だけ長くなることがあります。

これは、布の流れが左手側で余りやすいためです。

咲季さんも「上前幅を調整するときは、衿先をしっかり引いて脇までスッと流す」「布の重なりが膨らまないように、衿の線とおはしょりがまっすぐ連動するように意識する」と説明しています(※)。

少しのズレが見た目の印象を左右しますので、着付けの最後に全体を鏡で見ながら調整する癖をつけましょう。

※参考動画:着方だけで裄を長くする方法

小物&裏技で快適に!便利アイテム活用

「手順通りに着たはずなのに、おはしょりが浮いてきた」

「帯を締める頃にはもうシワだらけ…」

こんな悩みに心当たりがあるなら、着付け小物の活用を見直すタイミングかもしれません。

正しい位置に整えても、体の動きや素材のクセで崩れてしまうのはよくあることです。

そんな時こそ、便利な小物や裏技が心強い味方になります。

ここでは、加藤咲季さんが推奨している実用的な道具と、忙しい朝や外出先で活躍するテクニックをご紹介します。

コーリンベルト・伊達締めの賢い使い方

まず基本となるのが「コーリンベルト」と「伊達締め」です。

コーリンベルトは、襦袢の衿合わせを安定させるアイテムですが、実はおはしょりの左右バランスを保つためにも効果的です。

襦袢と着物のズレを防いでくれるため、おはしょりが斜めになったり、脇にズレてしまうのを防止できます。

加藤咲季さんは、「伊達締めは体の丸みに沿わせて少し斜め下に巻く」「きつく締めるより、布の流れを抑えるように添える」といった着け方を推奨しています(※)。

特に化繊の滑りやすい着物や、柔らかい紬などでは、紐の素材と巻き方ひとつで仕上がりに差が出ます。

※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法

クリップ・ゴムベルトなど忙しい外出向け裏技

時間がない日や、出先でのお直し用に重宝するのが「クリップ」「ゴムベルト」「ミニ補整タオル」などの応用アイテムです。

加藤咲季さんは、お出かけ時の持ち物として「クリップと腰ひも1本があれば、着崩れは大抵対応できる」と動画で語っています(※)。

たとえば、脇からおはしょりが出てきた場合には、手ぬぐいで軽く内側を押さえてから、クリップで固定すれば即席の補正が可能です。

ゴムベルトは帯の下に仕込んで、摩擦で布を安定させる裏技としても使えます。

「タオル1枚でくびれを埋めて、おはしょりの傾きを直す」といった方法も、咲季さんが応急処置として紹介しており、外出先で崩れても慌てずに対応できる安心感につながります。

※参考動画:着物でのお出かけに必要なものとは?

体型や着物寸法別のおはしょり対策

「着物のサイズは合っているのに、なぜかおはしょりだけ上手くいかない」

そんな場合、体型や着物の寸法とのミスマッチが原因かもしれません。

おはしょりの長さや厚みは、身丈や身幅だけでなく、くびれやヒップラインといった体のラインにも影響されます。

この章では、体型の特徴に合わせた対処法と、寸法の異なる着物を着る際の工夫について紹介します。

身幅が合わないときの補正方法

着物の「身幅」が足りない場合、上前幅を必要以上に広げてしまい、おはしょりの左側だけが長くなってしまうことがあります。

逆に、身幅が余っていると、布が脇にたるんで膨らみの原因に。

加藤咲季さんは、身幅が足りない場合には「補正でヒップ〜ウエストのラインをなだらかにする」ことで、帯の位置を安定させ、左右差の出にくい着姿に整える工夫を勧めています(※)。

タオルやガーゼなどを使ってくびれを埋めることで、着物がずり下がるのを防ぎ、おはしょりもまっすぐ保ちやすくなります。

着丈が短すぎる/長すぎるときの工夫

リサイクル着物やお下がりの着物などで「着丈が足りない」と感じるとき、おはしょりの確保が難しくなります。

一方、着丈が長すぎると、布が余りすぎておはしょりが分厚くなり、帯下にシワや段差が出やすくなります。

短い場合には、腰紐を極力低い位置に締めることで、布の持ち上げ量を最小限にとどめ、おはしょりの見える長さを確保することができます。

また、長すぎる場合には「下前の一重上げ」や「帯下に折り込む」処理で、余分な布をきれいに整えましょう。

咲季さんは、「布が多すぎる場合は、帯下に滑らせて処理することで、おはしょりが膨らまず、かえってすっきり見える」と語っています(※)。

寸法に完璧に合う着物ばかりではないからこそ、補正と処理で“着る力”を磨くことが大切です。

※参考動画:帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します

まとめ

おはしょりは単なる「折り返し」ではなく、着物の着姿全体に直結する大切なパーツです

長さ・シワ・左右差――それぞれに気を配ることで、着物の美しさは格段に引き立ちます。

本記事では、おはしょりの理想的な長さや、シワのない整え方、左右差を防ぐ着付けの工夫、便利な小物の活用法、さらには体型や寸法の違いへの対処法まで、幅広くご紹介しました。

なかでも加藤咲季さんのYouTube動画は、理論と実演の両面から理解を深めるための頼もしい教材です。

本記事で使用した動画一覧

きれいなおはしょりが整うと、帯まわりが引き締まり、姿勢まで自然と凛としてきます。

一つひとつのステップを丁寧に積み重ね、自信をもって人前に立てる着姿を目指しましょう。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。