「長襦袢って、どのくらいの頻度で洗えばいいの?」

「自宅で洗っても大丈夫?縮んだら困るし…」

「高価な絹物はクリーニングに出すべき?」

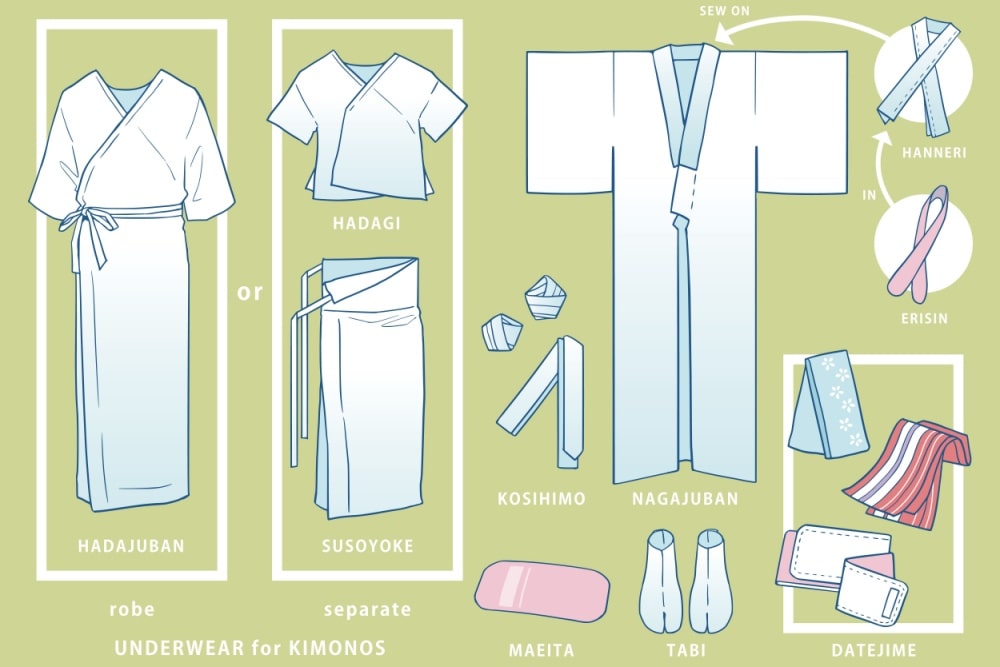

着物を着るたびに肌に直接触れる長襦袢。

成人式や結婚式、お茶会など特別な場面で着用することもあれば、趣味で日常的に楽しむ方もいます。

けれども、洋服と違って洗濯の基準がはっきりしないため、多くの方が「どう管理すればいいの?」と迷いがちです。

この記事では、次の3つを中心に分かりやすく解説します。

- 洗濯やクリーニングの適切な頻度

- 自宅で洗える場合の方法と失敗防止のコツ

- 日常管理や保管方法で長襦袢を長持ちさせる工夫

さらに、シルクやポリエステルといった素材ごとの注意点や、クリーニングに出すか自宅で洗うか迷ったときの判断基準も整理します。

着物を長く美しく楽しむために、長襦袢のお手入れを「負担」ではなく「安心」に変えるための具体的な手がかりを一緒に見ていきましょう。

Contents

長襦袢はなぜ洗う必要があるのか

長襦袢は着物の下に身につけるため、汗や皮脂を直接吸収しやすい位置にあります。

着物本体を守る役割を果たしていますが、その分汚れや湿気が溜まりやすく、放置すると生地の劣化や黄変を招きます。

特に襟元や袖口は皮脂やファンデーションが付きやすく、時間が経つとシミや臭いの原因になることも少なくありません。

また、洋服のように頻繁に洗わないからこそ、日常的なケアと適切な洗濯の頻度管理が重要です。

汗を吸ったまま収納すると、カビの発生や虫害を招く可能性もあるため、見た目に汚れていない場合でも「見えない汚れ」を意識して手入れを行うことが大切です。

ここからは、長襦袢を洗うべき理由をさらに具体的に見ていきましょう。

汗・皮脂の蓄積がもたらす劣化

長襦袢に付着する汗や皮脂は、時間が経つと酸化して黄ばみや臭いの原因になります。

着用直後は見えなくても、保管中に変色として現れることが多く、とくに絹素材では修復が難しいケースが目立ちます。

襟元や袖口は顔や手に近く、化粧品や皮脂が残りやすいため、定期的な洗濯や部分的な手入れが欠かせません。

こうした汚れを放置してしまうと、次に着るときに「あれ、黄ばんでいる」と気づくことになり、着物全体の印象まで損ないます。

実際、加藤咲季さんの動画でも「汗や皮脂は見えない汚れとして残り、後から黄変やシミになる」と解説しています(※)。

※参考動画:【質問へ回答】着物を洗う頻度はどれくらい?

着物全体よりも長襦袢が傷みやすい理由

長襦袢は着物と肌の間にあるため、着物本体よりも多くの汗を吸います。

そのため、同じ回数着ても、実は着物よりも長襦袢の方が早く劣化するのです。

特に夏場は一度の着用で大量の汗を含むこともあり、湿気がこもったまま放置すると、シワやカビの温床になる危険もあります。

加えて、長襦袢は布地が薄めでデリケートな作りになっていることが多く、頻繁に力が加わる襟元・袖口のダメージが蓄積しやすい点も見逃せません。

つまり「着物を守る裏方」である長襦袢こそ、こまめな管理と適切な頻度での洗濯が求められるのです。

洗濯・クリーニングの頻度目安

長襦袢を洗う頻度は「毎回」ではなく、着用回数や素材に応じて判断するのが基本です。

洋服と同じ感覚で洗いすぎると、生地が傷みやすく、寿命を縮める原因になります。

反対に、放置すると黄変やカビを招くため、適度な頻度でのケアが欠かせません。

ここでは、専門店や着物指導者が推奨する基準を整理していきます。

丸洗い・クリーニングの頻度指針

長襦袢のお手入れの目安は、4〜5回の着用につき1度のクリーニングです。

特に正絹素材は水に弱く、自宅での洗濯はリスクが高いため、プロに任せるのが安心です。

また、加藤咲季さんも着物全般の管理について「ワンシーズンに1回、シーズン終わりに洗いに出すのが基本」と解説しています(※)。

これは着物に限らず長襦袢にも応用できる考え方で、1シーズンを着終わった時点でクリーニングに出すと安心です。

ただし、成人式や結婚式など「一度きりの着用」であっても、次にいつ着るかわからない場合はすぐにクリーニングに出した方が良いでしょう。

汗や皮脂が生地に残ったまま保管すると、半年〜数年後に黄変として現れるリスクが高いからです。

※参考動画:【質問へ回答】着物を洗う頻度はどれくらい?

自宅洗いできるケースと限界

ポリエステルなどの化繊や「洗える加工」が施された長襦袢であれば、自宅での洗濯も可能です。

洗濯ネットに入れて手洗いコースを選べば、比較的安全に洗えます。

ただし、正絹や刺繍入りなどデリケートな長襦袢は、自宅で洗うと縮みや色落ちを起こしやすく、修復が困難です。

この場合は必ず専門店でのクリーニングを選びましょう。

また、自宅で洗える長襦袢であっても「毎回」洗う必要はありません。

目安は 数回着用後、または 汗を大量にかいたとき に限定し、普段は陰干しで湿気を飛ばすだけで十分です。

これにより生地への負担を減らしつつ、清潔さも保つことができます。

自宅で洗う方法と失敗回避のコツ

長襦袢を自宅で洗う場合、正しい手順を踏まなければ縮みや型崩れを起こしてしまいます。

特に絹は水に弱いため基本的にクリーニング推奨ですが、ポリエステルなど「洗える長襦袢」であれば自宅でも安心してケアが可能です。

ここでは、自宅洗いを選ぶ際の具体的な方法と失敗を防ぐための工夫をまとめます。

手洗い vs 洗濯機洗いの選び方

自宅での洗濯には、大きく分けて「手洗い」と「洗濯機を使う」方法があります。

- 手洗いが適しているケース

・正絹以外で薄手の化繊素材

・刺繍や柄があり摩擦で傷みやすいもの

・部分的な汚れ落としを優先したい場合

→ 洗面器にぬるま湯を張り、中性洗剤を溶かしてやさしく押し洗いするのが基本です。

- 洗濯機が使えるケース

・ポリエステルなど丈夫な化繊素材

・「洗える加工」がされているもの

・日常的に着ていて汗を吸いやすい長襦袢

→ 洗濯ネットに畳んで入れ、「手洗いコース」「ドライコース」などの弱水流モードを選びます。脱水は10〜20秒程度にとどめるのがポイントです。

加藤咲季さんも「ポリエステルは洗濯機で洗えるので初心者におすすめ」と紹介しています(※)。

一方で、正絹を無理に自宅で洗うのは避け、専門店に任せるのが賢明です。

※参考動画:第五弾「化繊」着物に使われる素材

具体的な洗い方ステップと注意点

- 準備

・中性洗剤を用意(おしゃれ着用、エマールやアクロンなど)

・洗濯ネットに長襦袢を畳んで収納

・色移り防止のため単独で洗う - 洗い

・手洗いなら押し洗いを基本にし、こすらない

・洗濯機なら弱水流コースを選び、短時間で洗う - すすぎ

・残留洗剤を防ぐため、すすぎは2回以上行う

・柔軟剤は静電気防止にも効果的 - 脱水

・洗濯機は10〜20秒の短時間のみ

・手洗いの場合はタオルで軽く水気を吸い取る - 干し方

・直射日光を避け、風通しの良い場所で陰干し

・着物用ハンガーにかけ、形を整えて乾かす - 仕上げ

・必要に応じて低温アイロンでシワを伸ばす

・当て布を使い、生地を直接熱に当てない

失敗しやすいのは「脱水をかけすぎてシワや縮みが残る」「直射日光で変色する」という点です。

これらを避けるだけでも、仕上がりに大きな差が出ます。

日常管理と保管方法で長持ちさせる

長襦袢は頻繁に洗濯するよりも、日常のちょっとした管理で清潔さと美しさを保つことができます。

特に絹素材は洗いすぎると生地が傷むため、普段のお手入れで寿命を延ばすことが重要です。

ここでは、着用後のケアと保管方法について具体的に解説します。

着用後の即時ケア(陰干し・乾燥)

長襦袢を脱いだら、すぐに着物用ハンガーにかけて陰干しをします。

これは汗や湿気を飛ばすための大切な工程で、収納前に数時間〜半日ほど風通しの良い場所で乾かすと、カビや臭いの発生を防げます。

加藤咲季さんも動画の中で「着物や長襦袢は基本的に毎回洗うものではなく、着用後は干して湿気を飛ばしてから収納するのが正しい手入れ」と解説しています(※)。

夏場に汗を多くかいた場合は特にしっかり乾燥させることが重要です。

見た目がきれいでも、湿気を残したまま収納すると数か月後に黄変やカビとなって現れるリスクがあります。

※参考動画:質問へ回答】着物を洗う頻度はどれくらい?

保管時の注意(防虫・湿気管理・虫干しなど)

収納時はたとう紙に包み、湿気や光を避けた場所で保管します。

防虫剤を使用する場合は直接触れないように置き、成分が強すぎるものは避けた方が安心です。

また、長期保管する際には年2回程度の「虫干し」が効果的です。

風通しの良い日を選んで半日ほど陰干しを行い、湿気を取り除いてあげることで、生地を清潔に保つことができます。

特に正絹の長襦袢は湿気に弱く、黄変や虫食いが起こりやすいため、日常的な管理が命です。

一方でポリエステルの長襦袢は比較的強い素材ですが、それでも湿気やカビの影響は避けられないため、同様の管理が必要になります(※)

※参考動画: 第五弾「化繊」着物に使われる素材

まとめ

長襦袢は着物を守る大切な存在でありながら、最も汗や皮脂を吸いやすいアイテムです。

そのため「毎回洗う」のではなく、適切な頻度での洗濯・クリーニング と 日常的な管理 が何よりも大切になります。

基本的な考え方は次の通りです。

- クリーニングの目安は 4〜5回着用ごと、またはシーズン終わりに1回

- 正絹は専門店に任せ、ポリエステルは自宅洗いも可能

- 着用後は必ず陰干しして湿気を飛ばしてから収納

- タトウ紙や防虫剤を用いた保管と、年数回の虫干しで長期保存に対応

こうしたポイントを押さえておけば、黄変やカビのリスクを防ぎ、長襦袢を美しいまま長持ちさせることができます。

特に「一度しか着ていないから大丈夫」と油断せず、次に着る予定が未定ならクリーニングに出すのが安心です。

逆に日常的に着る場合は、自宅で洗える長襦袢を選んでおくと管理がぐっと楽になります。

毎回の洗濯ではなく、「着用後の陰干し」と「定期的なクリーニング」のバランス が、長襦袢を快適に使い続ける最大の秘訣です。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。