「着付けって時間がかかって大変…」と思っていませんか?

朝の身支度やお出かけ前、結婚式や行事の準備で「もっと早く着物を着られたら」と感じたことがある方は多いはずです。

時間に追われながら着付けをすると、こんな悩みが出てきやすいものです。

- 紐や小物を探しているうちにあっという間に時間が過ぎる

- 衿元や裾線が整わず、結局やり直してしまう

- 帯まわりに時間がかかり、出発が遅れてしまう

限られた時間の中でも美しい着姿を保つには、準備の工夫と効率的な手順が欠かせません。

さらに、完璧を求めすぎず「どこを優先すべきか」を知ることが時短の鍵になります。

本記事では、着付師・加藤咲季さんの動画解説をもとに、誰でも実践できる「時短着付けテクニック」を体系的に紹介します。

準備の仕方から帯の整え方まで、日常のお出かけはもちろん、フォーマルな場面にも応用できる内容です。

効率よく仕上げて時間を確保し、心にゆとりを持って着物を楽しみましょう。

Contents

“準備×逆算”が時短の土台 —— 何を前もって整えるかが勝負

着付けを短時間で仕上げるために一番重要なのは、実際に紐を結び始める瞬間よりも「準備」の段階です。

道具が揃っていない、順番が曖昧なまま着付けを始めると、途中で探し物が増えてしまい、そのたびに数分が失われてしまいます。

逆に、前日の夜に小物をまとめておくだけで、当日はスムーズに手が動き、落ち着いて着付けが進められます。

さらに、出発時間から逆算して「○時までに長襦袢、○時までに帯結び」と時間配分を決めておくと、焦りを減らすことができます。

準備と逆算は、忙しい日こそ最大の時短テクニックなのです。

道具・紐は使う順に重ねておく:探す時間をゼロに

多くの方が着付けの中で無駄にしているのが「探し物の時間」です。

腰紐や伊達締めがどこにあるか分からず、部屋を行き来するだけで数分過ぎてしまうことも少なくありません。

これを防ぐには、前日に「着付けで使う順番」に重ねて準備しておくのが効果的です。

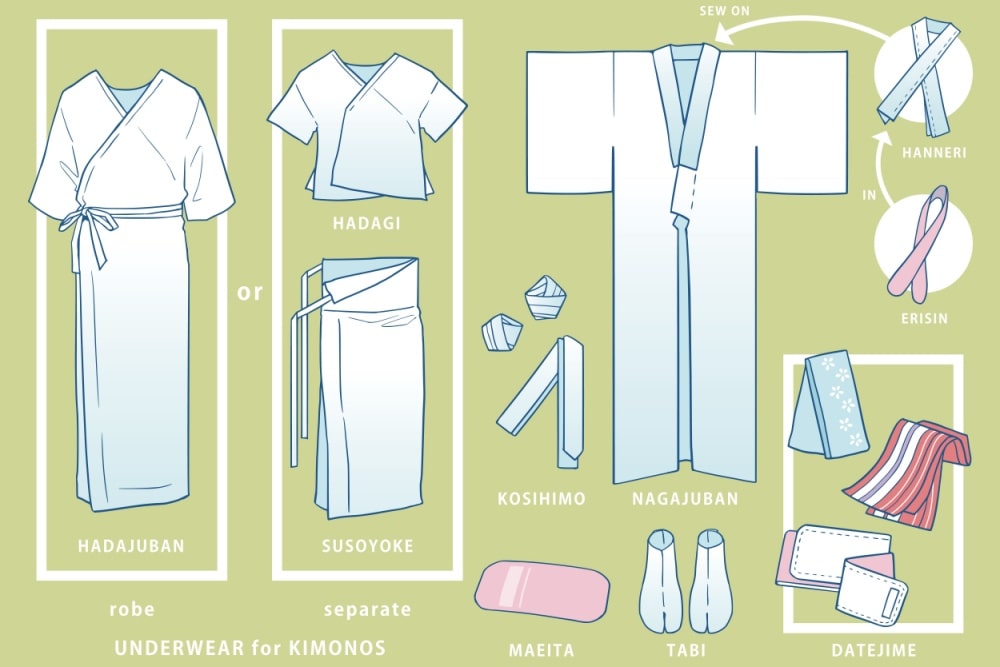

下から腰紐、伊達締め、帯板、帯揚げ、帯締め…と並べておけば、流れを止めずに着付けが進みます。

用意が整っていると気持ちに余裕が生まれ、仕上がりの着姿にも安定感が出ます。

紐に印をつける/中心線をマークする工夫

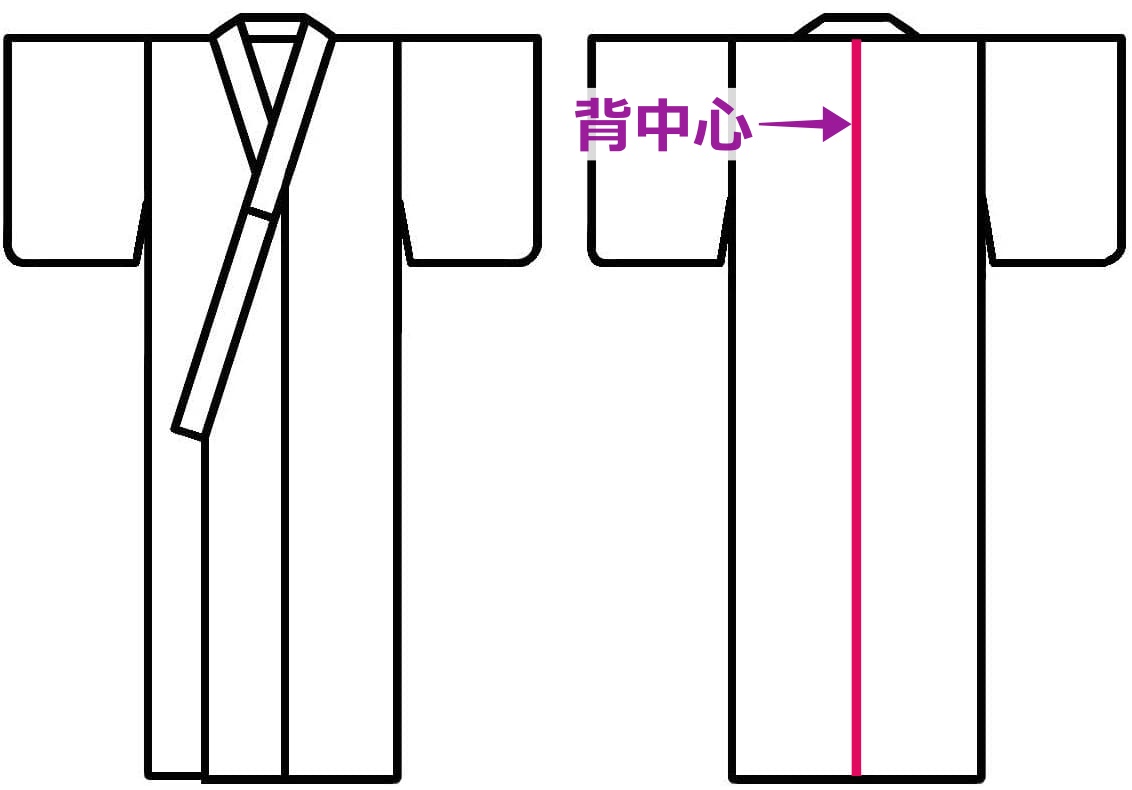

腰紐や伊達締めを素早く扱うには、紐の「中心」が一目でわかるようにしておくことが大切です。

中心が分からず片方が長くなり、結び直しになると余計な時間がかかります。

咲季さんは動画【背中の紐が見えてしまうときの対処法】でも、紐や補正の位置を正しく決めることの重要性を解説しています。

紐の真ん中に印をつける、もしくはマスキングテープや色糸で軽く目印をつけておくだけで、結び始めの迷いをなくせます。

ちょっとした工夫ですが、繰り返すうちに数分単位の時短につながり、仕上がりの左右差も防げます。

着物・襦袢を効率よく着るコツ —— シワ取りと重ね順を最適化

着物の着付けで時間がかかる大きな要因のひとつが「布の扱い」です。

特に襦袢や着物を羽織った直後に背中や脇にシワが残っていると、直すために何度もやり直すことになり、余計な時間がかかります。

逆に、この段階でシワを効率よく処理し、裾合わせから衿合わせまでの流れをスムーズにできれば、後半の帯結びまでが一気に楽になります。

咲季さんの動画でも繰り返し強調されているように、「最初に整える」「動線を決める」ことが、時短と美しい仕上がりの両立に直結します。

背中のシワ取りは左右均等に引く“つかみ引き”が最速

襦袢や着物を羽織ったとき、背中にシワが寄るのは自然なことです。

しかし、ここで片側だけを直そうとすると逆の側にシワが寄り、結局両方を何度もやり直すことになりがちです。

そこで有効なのが「つかみ引き」です。

左右の脇線を軽くつかみ、下へまっすぐ引き下ろすように整えると、一度の動作で背中全体のシワが消えます。

咲季さんの動画【肌着の着方】でも、背中の布を左右均等に扱う重要性が解説されており、この方法を取り入れることで、何度も直す時間を大幅に省けます。

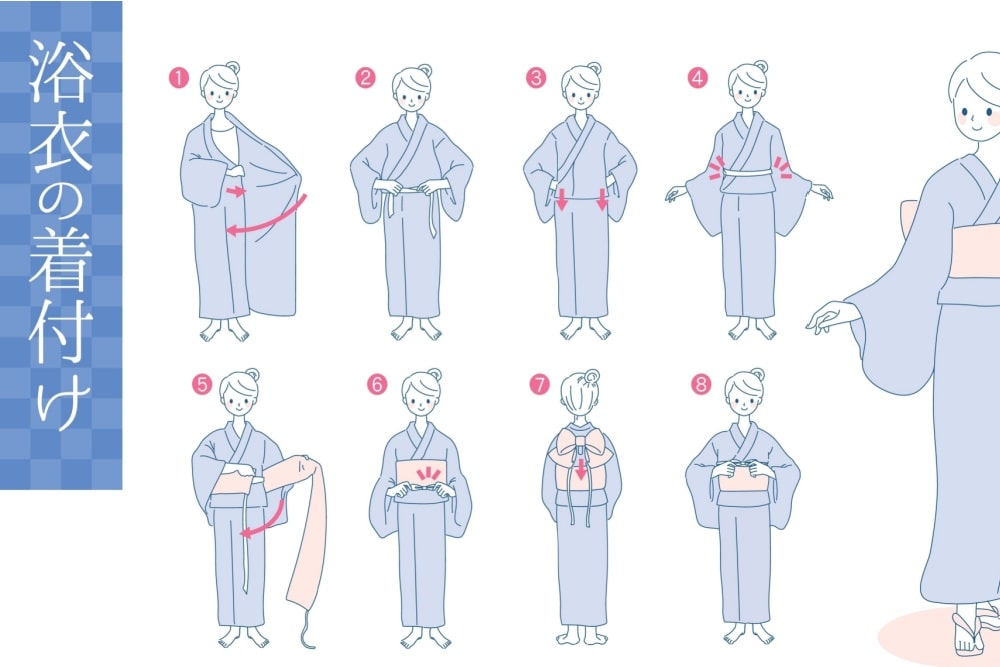

裾合わせ~衿合わせの基本動線とコツ

裾合わせから衿合わせまでの流れを定めておくと、動作が止まらず効率的です。

まず裾線は「床すれすれ」を意識し、裾を決めたら腰紐で即固定します。

この段階で裾が安定していれば、その後の衿合わせも崩れにくくなります。

次に衿は、鎖骨のくぼみを目安に「のど元に余裕を持たせる」ように合わせると美しいラインに仕上がります。

咲季さんの動画【背中の紐が見えてしまうときの対処法】でも、補正や紐の位置を最初に正しく決めることが後の安定につながると説明されています。

裾→衿の順を固定ルールにしておけば、毎回の迷いが消え、着付け時間が短縮できます。

帯まわり時短+美見せテクニック —— 締め方・仮留め・羽根整え

着付けにおいて最も時間がかかりやすいのが帯まわりです。

締め方が安定せずにやり直しを繰り返したり、羽根や帯揚げの形に手間取ったりするうちに、あっという間に時間が過ぎてしまいます。

しかし、帯は工夫次第で短時間でも美しく仕上げることが可能です。

特に「帯を前で結んでから回す方法」「仮留めで手を解放する工夫」「羽根を整える時のポイント」を押さえることで、効率と美しさを両立できます。

ここからは、時短の実践に直結する帯まわりのテクニックを紹介します。

帯を前で締めて後ろへ回す方法で効率化

帯を最初から後ろで結ぼうとすると、腕が届きにくく時間がかかってしまいます。

効率的に進めるには、帯を「前で結んでから後ろに回す」方法がおすすめです。

前であれば両手をしっかり使えるため、結び目の形や締め加減を確認しながら整えることができます。

その後、帯全体を腰の位置でくるりと回せば完成。

視認性が高く、均一な締め加減を保てるので、初心者にも安心です。

無理な姿勢をとらずに済むため、着崩れのリスクも抑えられます。

仮留めの使い方と帯板固定のコツ

帯結びの途中で手を離せないと、形を整えるのに時間がかかります。

そこで役立つのが「仮留め」です。

クリップや仮紐を一時的に使うことで、両手が自由になり、帯板や羽根の調整がスムーズにできます。

咲季さんの動画【背中の紐が見えてしまうときの対処法】でも、紐の位置を固定する工夫が安定につながると解説されていますが、同様に帯板も仮留めを活用することで動かなくなり、形が崩れるのを防げます。

これにより、やり直しを減らし短時間で仕上げることができます。

羽根(リボン)を美しく見せる整え技

帯結びで最も目立つ部分が「羽根」です。

時間がないときほど適当に整えがちですが、ここを数秒かけて工夫するだけで、仕上がり全体の印象が格段に上がります。

羽根を作る際は、帯を軽く広げて左右対称に折り込み、山折り・谷折りをはっきりさせると形が長持ちします。

動画【帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します】でも「畳み方・広げ方の丁寧さ」が美しさに直結すると紹介されていますが、帯の羽根も同じです。

数秒の整えを惜しまなければ、全体が洗練された印象に仕上がり、時短でも美しい着姿が叶います。

妥協ラインと優先順位を決める —— 完璧を脱ぎ捨てて時間確保

着付けを短時間で終えるために最も大切なのは「どこまで仕上げるか」を自分の中で決めておくことです。

すべての工程を完璧に仕上げようとすると、想定以上に時間がかかり、出発時間が遅れる原因になります。

逆に、重要なポイントを押さえつつ、細かい部分は“今日の状況ではここまで”と割り切ると、見栄えを保ちながら時短が可能です。

咲季さんの動画でも「衿元・裾線・補正が整えば着姿は美しく見える」と繰り返し解説されています。

つまり優先順位を明確にすれば、短時間であっても十分に自信を持って出かけられるのです。

絶対外せない3要素(補正・衿元・裾線)

着姿の印象を大きく左右するのは「補正・衿元・裾線」の3つです。

補正が足りないと帯や紐が下がり、時間が経つにつれて着崩れにつながります。

衿元は鎖骨のくぼみに沿って少し抜き加減を出すことで、顔まわりがすっきりと見えます。

裾線は床すれすれに整えて水平を保つと、全体が引き締まった印象になります。

動画【背中の紐が見えてしまうときの対処法】でも補正と紐位置の重要性が紹介されていますが、これは衿や裾の安定にも直結します。

この3つを押さえれば、多少帯の羽根が崩れても全体の印象は十分美しく保てます。

妥協してよい範囲と“見せどころ”の決め方

すべてを完璧に整える必要はありません。

たとえば帯揚げや帯締めは、色や位置が大きく崩れていなければ細かいシワは気にせず進んで問題ありません。

その一方で、人目につきやすい衿元や裾線は「見せどころ」として丁寧に整えることが大切です。

咲季さんの動画【帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します】でも、脇まできれいに畳むことさえできれば先端部分は隠れてしまうと説明されています。

つまり、外から見える部分だけを重点的に仕上げれば十分。

限られた時間を“魅せる部分”に集中させることが、時短と美しさを両立するコツです。

まとめ

着付けを時短で仕上げるためには、「準備」「効率的な布さばき」「帯まわりの工夫」「優先順位の明確化」という4つの柱が欠かせません。

前日に小物を順番に並べておけば探し物の時間はゼロになり、襦袢や着物は左右均等に整えるだけでシワ直しのやり直しが減ります。

帯は前で結んでから回す方法を選び、仮留めを活用すれば余計な手間を省けます。

そして衿元・裾線・補正を最優先に整えれば、多少の妥協をしても美しい着姿は十分に保てます。

限られた時間でも落ち着いて仕上げられるようになると、出かける前の気持ちに余裕が生まれ、自然と姿勢や所作も美しくなります。

加藤咲季さんの動画では、実際の手順や小物の扱い方を丁寧に解説していますので、記事と併せてチェックすることでさらに理解が深まります。

短時間での着付けは「技術」と同時に「考え方」の工夫でもあります。

日々の生活に無理なく取り入れて、もっと気軽に、もっと楽しく着物時間を楽しんでください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。