「せっかく綺麗に結んだのに、お太鼓の角がすぐ丸く落ちてしまう…」そんな悩みを抱えていませんか?

入学式や結婚式、お茶会など改まった場で、帯の角が下がってしまうと一気にだらしなく見えてしまいます。

外出先で直すのも難しく、不安を抱えながら過ごす方は少なくありません。

この記事では、以下の3点について詳しく解説します。

- お太鼓の角が落ちる原因と見直すべきポイント

- 家でもできる改善策と、角を“シャキッ”と出す工夫

- 外出中でも安心の応急処置と小物活用法

「帯枕の当て方」「補整の仕方」「帯の素材選び」など、初心者から中級者まで今すぐ取り入れられる改善策をまとめました。

加藤咲季さんの動画【柔らかい帯でもお太鼓をびしっと決める裏技】でも紹介されているように、ちょっとした工夫で仕上がりの印象は大きく変わります。

この記事を読むことで、お太鼓が落ちる心配から解放され、自信を持って人前に立てる着姿を手に入れられます。

忙しい日でも短時間で整えられる方法をぜひ実践してください。

Contents

お太鼓の角が落ちる原因を知ることで、直すべきポイントが明確になる

お太鼓の角が落ちるのは、単なる「結び方の失敗」ではありません。

帯枕の位置や体型とのバランス、紐の締め具合など複数の要因が重なって起こります。

原因を正しく理解すれば、自分の着姿のどこを直せばいいかが明確になり、再び同じ失敗を繰り返さずに済みます。

特に多いのは、帯枕の角度や補整不足による土台の不安定さです。

ここからは、代表的な原因を具体的に見ていきましょう。

帯枕・枕紐の位置と締め方のズレ

お太鼓の角が落ちる大きな原因の一つが、帯枕とその紐の扱い方です。

帯枕の位置が高すぎたり低すぎたりすると、帯全体の重みを支えられず、角が自然に下へと落ちてしまいます。

また、枕紐をゆるく結んでいると、時間の経過とともに枕が下がり、結果としてお太鼓の角が丸く見えてしまいます。

加藤咲季さんの動画【柔らかい帯でもお太鼓をびしっと決める裏技】では、枕紐を脇からしっかり下げてスペースをつくる方法を紹介しています。

このひと工夫で帯揚げも綺麗に収まり、角が崩れにくくなります。

つまり、帯枕は「高さ」と「角度」、枕紐は「結ぶ位置」と「締め具合」が重要です。

ほんの数センチの違いが、仕上がりの印象を大きく変えるのです。

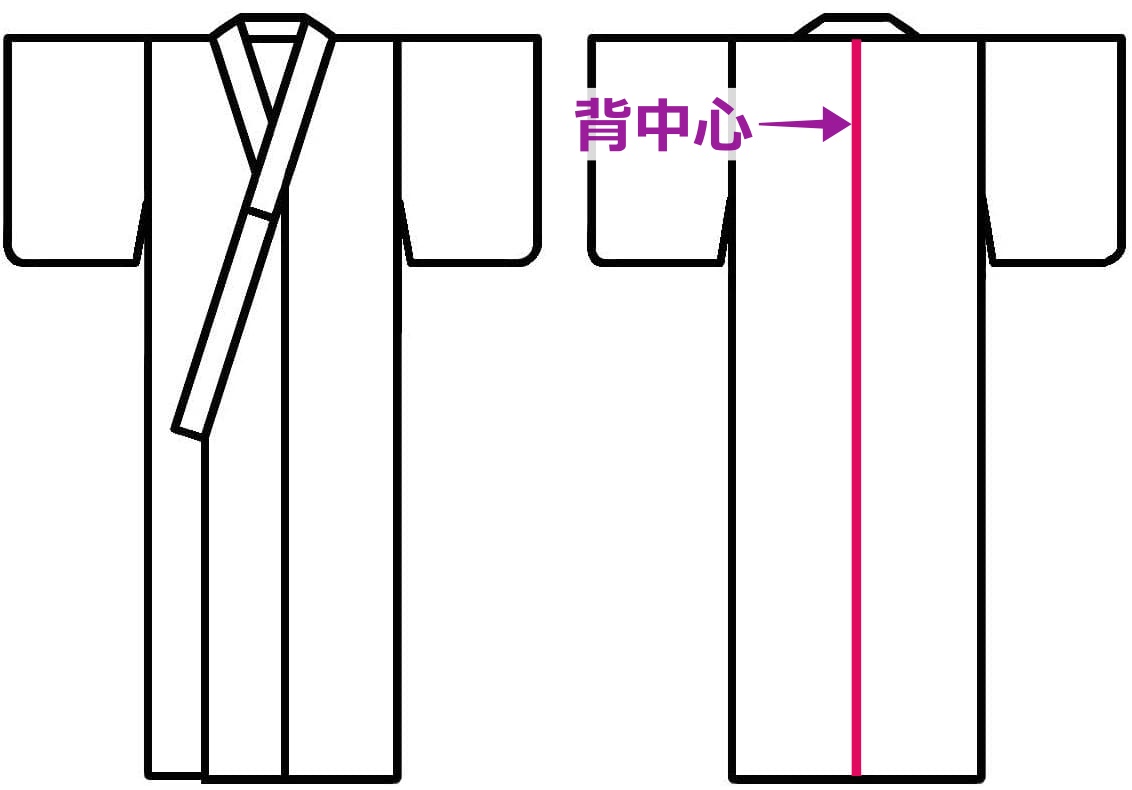

背中・腰の補整不足と体型による影響

もう一つ見落とされがちな原因が、背中や腰の補整不足です。

背中に丸みがある、腰にくびれが深いなど、体の凹凸がそのまま出てしまうと、帯枕や帯が斜めにずれやすくなります。

その結果、土台が不安定になり、お太鼓の角が下がって見えるのです。

特に、腰のくびれが強い方は帯が自然に後ろへ落ちやすいため、タオルや補整具を入れて土台を平らに整えると安定します。

加藤咲季さんの動画【背中の紐が見えてしまうときの対処法】でも、補整を入れて背中をフラットにすることで帯の位置が安定する方法を解説しています。

角が落ちる問題も同じで、体のラインを均一にしてあげることが予防につながります。

加藤咲季流:角を“シャキッ”と出す具体的な工夫とステップ

お太鼓の角を綺麗に出すためには、ただ帯を結ぶだけでは足りません。

帯枕の角度・高さ・紐の使い方など、細かい工夫を積み重ねることで、仕上がりが大きく変わります。

特に柔らかい帯や長時間着用する場面では、最初にどのように整えたかがその後の安定感に直結します。

ここでは、加藤咲季さんが動画で解説している方法も取り入れながら、初心者でも実践できる「角をシャキッと出す工夫」を紹介します。

枕を当てる角度・高さの調整法

帯枕を当てるときの角度と高さは、角の仕上がりを左右する最重要ポイントです。

枕を背中に対して水平に置いてしまうと角が丸まりやすく、やや斜め上に押し当てることで角が立ち、すっきりとしたお太鼓になります。

また、帯枕の位置が低いとお太鼓が全体的に垂れ下がって見えます。

目安としては、帯枕の下端が背中の肩甲骨下あたりにくるようにすると安定します。

加藤咲季さんの動画【柔らかい帯でもお太鼓をびしっと決める裏技】では、帯枕を当てたあとに紐をしっかり下げ、枕が背中に吸い付くようにフィットさせる方法を解説しています。

この工夫を取り入れることで、柔らかい帯でも角が落ちにくく、端正なシルエットを長時間保てます。

紐・帯締めを使った固定法

帯枕の位置を決めた後に重要になるのが、紐や帯締めでしっかり固定することです。

枕紐は背中から脇を通して前に結びますが、このとき単に締めるだけでは不十分です。

紐を斜め下に引き下げながら結ぶと枕が上に引き上げられる形になり、帯全体の角が立ちやすくなります。

さらに、仕上げの帯締めが緩いと帯枕が動いてしまい、角が崩れる原因になります。

加藤咲季さんの動画【帯締めがゆるまない結び方】でも紹介されているように、結び目を小さくまとめ、最後に斜め下に引くことで緩みにくくなります。

この固定法を意識することで、角がしっかりと立ち、時間が経っても形が保たれるのです。

帯・帯枕・素材選びでサポートする角が出やすい環境をつくる

お太鼓の角を美しく保つためには、技術だけでなく使う帯や帯枕の選び方も大きな影響を与えます。

帯が柔らかすぎたり、枕が体型に合っていなかったりすると、いくら丁寧に結んでも角が丸まってしまいます。

逆に、自分に合った素材や道具を選ぶことで、結びやすさも安定感も格段に向上します。

ここでは、帯と帯枕の素材・形状選びのポイントを整理します。

帯の硬さ・厚み・織り・芯材の選び方

帯の素材や芯の硬さは、角の出やすさに直結します。柔らかい帯は形が崩れやすく、お太鼓の角が丸くなりがちです。

一方で、硬すぎる帯は結びにくく、不自然に角が浮いてしまうこともあります。

理想は、適度な張りと厚みを持つ帯です。

特にフォーマル向けの袋帯はしっかりとした芯が入っているため、角が決まりやすい傾向にあります。

逆に名古屋帯など日常使いの帯は柔らかめで、工夫が必要です。

加藤咲季さんの動画【柔らかい帯でもお太鼓をびしっと決める裏技】では、帯を折り返す際にひと手間加えることで柔らかい帯でも角をしっかり立てる方法を紹介しています。

帯の性質に応じて扱いを変えることが、角を整える大切なポイントです。

帯枕の幅・高さ・素材を選ぶコツ

帯枕の選び方も、お太鼓の角に直結します。幅が広すぎる枕は角が丸くなりやすく、狭すぎると帯が不安定になります。

一般的には、背中に自然にフィットする中くらいの幅が扱いやすいとされています。

また、枕の高さも重要です。

低い枕はお太鼓が沈んで角が落ちやすく、高すぎる枕は不自然な盛り上がりを生みます。

体型や帯の種類に合わせて高さを選ぶと、角が安定しやすくなります。

さらに、枕の芯が固すぎると帯にシワが寄りやすく、柔らかすぎると支えになりません。

加藤咲季さんの動画【帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します】では、枕紐の位置をしっかり下げて帯揚げの空間を確保する工夫が紹介されています。

この方法は角を保つためにも有効で、枕の素材と紐の調整が一体となって美しいお太鼓を作り上げます。

外出中でもできる“角ゆるみ防止”の応急テクニック

どれだけ丁寧に結んでも、長時間の移動や食事の動作でお太鼓の角が少しずつ落ちてくることがあります。

特にフォーマルな場ではすぐに直すのが難しく、不安を感じる方も多いでしょう。

そこで役立つのが、外出先でできる簡単な応急処置です。

帯を全部ほどかなくても、ほんの数分で角を持ち直すことができます。

ここでは、チェックすべきポイントと便利な小物を使った応急テクニックを紹介します。

崩れ始めたらまずこれをチェック!

角が下がり始めたとき、最初に確認すべきは「帯締め」と「タレの長さ」です。

帯締めが緩んでいれば、枕の固定が弱まりお太鼓全体がずれていきます。

結び目を軽く締め直すだけでも、角が再び立ち上がることがあります。

また、タレが長すぎると帯の重みで角が沈みやすいので、外出前の段階で余分な部分を内側に折り込んでおくことも効果的です。

さらに、手先の処理が甘いとお太鼓の下線が崩れやすくなります。

加藤咲季さんの動画【背中の紐が見えてしまうときの対処法】では、紐や補整を入れて帯の後ろが下がらないように工夫する方法が紹介されています。

角が落ちてしまったときも、この考え方を応用して「どの部分が下がっているのか」を冷静にチェックすることが大切です。

小物・クリップ・仮紐などで角を保つサポートグッズの活用法

応急処置に便利なのが、帯用クリップや仮紐などの小物です。

たとえば、角が落ちてきたときに帯の内側に小さなクリップを忍ばせると、タレを支える補助になり、見た目を保てます。

また、仮紐をお太鼓の中に軽く通すだけでも、角の沈みを防ぐことができます。

加藤咲季さんの動画【着物でのお出かけに必要なものとは?】では、外出先で不安を感じる場合に「クリップと腰紐を1本」持っていくと安心だと解説しています。

大掛かりな道具を持ち歩かなくても、この2つさえあれば十分応急対応が可能です。

人目が気になる場でも、化粧室で数分あれば整え直すことができるので、外出中の不安を大きく減らすことができます。

まとめ

お太鼓の角が落ちてしまう原因は、帯枕の位置や紐の結び方、補整不足、さらには帯や枕の素材選びなど、複数の要素が重なって生じます。

原因を理解し、それぞれに合った工夫を取り入れることで、角はしっかりと立ち、時間が経っても崩れにくくなります。

加藤咲季さんの動画【柔らかい帯でもお太鼓をびしっと決める裏技】や【帯締めがゆるまない結び方】では、具体的な手順とちょっとした工夫で角を美しく保つ方法が解説されています。

さらに、外出先ではクリップや仮紐を活用することで、短時間で応急処置も可能です。

大切なのは「最初の仕上げ」と「外出中の安心対策」の両方を意識することです。

自分の体型や帯の性質に合わせた工夫を積み重ねることで、着姿が格段に整い、自信を持って人前に立つことができます。

お太鼓の角が落ちる不安を手放し、晴れやかな気持ちで特別な一日を過ごしましょう。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。