「衿芯ってハードとソフト、どっちを選べばいいの?」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

衿元が浮いてしまったり、半衿にシワが寄ったり、衣紋が思うように抜けなかったり――。

着物姿を美しく見せたいのに、衿芯の選び方で悩んでいる方は少なくありません。

特に初心者から中級者の方にとって、ハード芯とソフト芯の違いは分かりにくいものです。

この記事では、以下のような疑問に答えていきます。

- ハード芯とソフト芯の違いと、それぞれの特徴

- 行事や季節、体型に合わせた使い分けのコツ

- 衿芯を正しく入れて衿元を整える具体的な方法

さらに、加藤咲季さんの動画解説を参考に、実践的な入れ方のコツや、着付け中によくある失敗の直し方も詳しく紹介します。

この記事を読めば、自分に合った衿芯を選び、衿元をすっきり美しく整える方法が分かります。

普段はもちろん、特別な日の着姿にも自信が持てるはずです。

Contents

衿芯とは何か―ハード・ソフトの違いを理解する

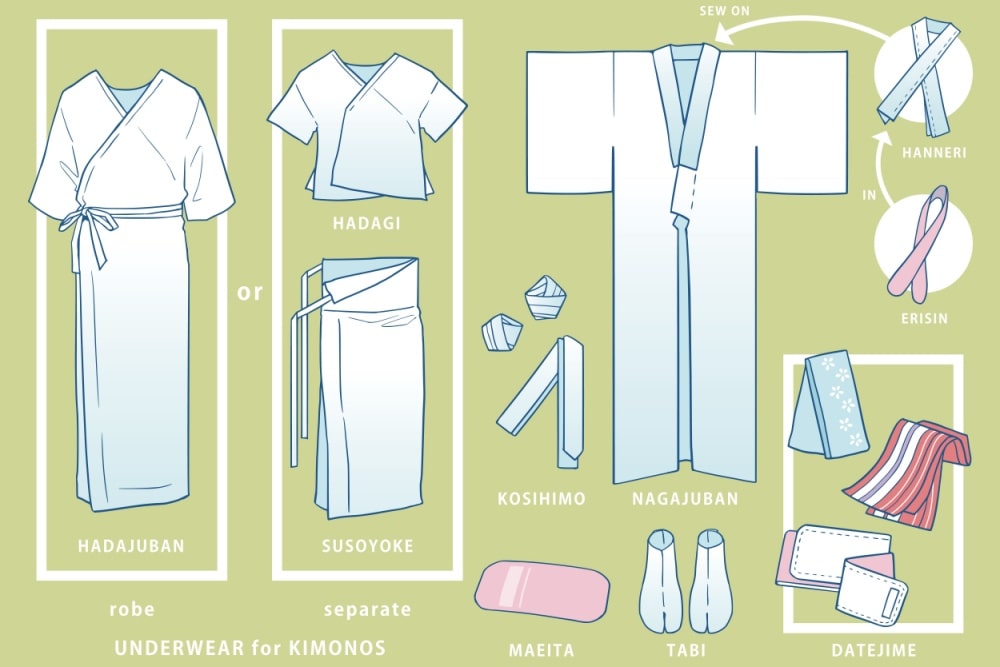

衿芯とは、長襦袢や半衿の中に差し込んで使う細長いパーツのことです。

衿の形を整え、シワやヨレを防ぎ、着物姿をすっきりと見せるために欠かせない存在です。

衿芯には大きく分けて「ハードタイプ」と「ソフトタイプ」があり、素材や硬さによって仕上がりが変わります。

ここでは、それぞれの特徴を整理し、初心者でも違いを理解できるよう解説します。

衿芯の基本構造と種類(素材・形状・硬さ)

衿芯は一般的にポリエチレンやナイロンといったプラスチック系素材で作られています。

柔らかい布製タイプや、メッシュ状で通気性を重視したタイプも存在します。

形状も直線的なもの、カーブがついているものなどさまざまです。

基本的には、どの素材でも「長襦袢の衿に差し込む」という使い方は同じですが、硬さや厚みによって仕上がりに差が出ます。

厚みのあるものは衿元をしっかり立てたいときに向き、薄めのものは自然な仕上がりを演出できます。

ハード芯とソフト芯、それぞれの特徴(メリット・デメリット)

ハード芯は、しっかりとした硬さがあり、衿元を直線的に立てたいときに効果的です。

礼装やフォーマルな場面で凛とした印象を作りたい場合に適しています。

ただし、硬さがある分、体型によっては衿が浮きやすかったり、長時間の着用で窮屈さを感じることがあります。

一方、ソフト芯は柔らかく、体のラインに沿って自然に馴染みます。

普段着やカジュアルな場面、また夏物や薄手の着物に合わせやすいのが特徴です。

半衿にシワが出にくく、快適さを重視する方に向いています。

ただし柔らかいため、衿元が緩みやすく、シャープさに欠ける仕上がりになることもあります。

どちらも一長一短があり、着るシーンや季節、体型によって使い分けるのが理想です。

加藤咲季さんも動画内で「衿芯は一本で万能ではなく、シーンに合わせて選ぶことが大切」と解説しています(※)。

※参考動画:衿芯を入れる場所と向き

いつ・どんなときにハード/ソフトを使い分ける

衿芯は単に硬さの好みで選ぶものではなく、「着る場面」と「季節」「体型」によって使い分けることで、衿元の仕上がりが格段に整います。

フォーマルかカジュアルか、夏か冬かによって最適な芯は変わります。ここでは代表的なシーン別に使い分けを解説します。

行事・礼装モードのとき(結婚式・卒入学など)

フォーマルな場面では、凛とした印象を与えることが大切です。

衿元がふにゃっとしていると、せっかくの礼装がだらしなく見えてしまいます。

そのため、ハード芯を選ぶと衿がピンと立ち、堂々とした着姿になります。

特に訪問着や留袖など格の高い着物では、硬めの芯が向いています。

咲季さんも、礼装時には「衿元をしっかり決めること」を強調しており、衿芯選びが全体の印象を左右することがわかります。

日常・軽装、夏物・薄手着物のとき

カジュアルにお出かけするときや、夏の浴衣や薄物の季節は、快適さと自然な衿元のラインが重要です。

この場合はソフト芯を使うと体に馴染み、衿元が柔らかく整います。

特に薄手の着物では硬い芯だと浮いてしまうことが多く、柔らかいソフト芯が適しています。

また、半衿のシワが気になる人にとってもソフト芯は使いやすい選択です。

加藤咲季さんも「普段着には無理に衿を立てず、自然に見せる方が美しい」と説明しており、シーンに合わせた芯の柔軟な使い分けが推奨されています。

加藤咲季さんの教えを取り入れる! 衿芯の入れ方・向き・使いこなし術

衿芯は種類を選ぶだけでなく、実際の入れ方や向きによっても仕上がりが大きく変わります。

正しく差し込まれていないと、衿が浮いたり、衣紋が詰まって見えたりする原因になります。

ここでは加藤咲季さんの動画解説を参考に、衿芯を美しく使いこなすための具体的なポイントを紹介します。

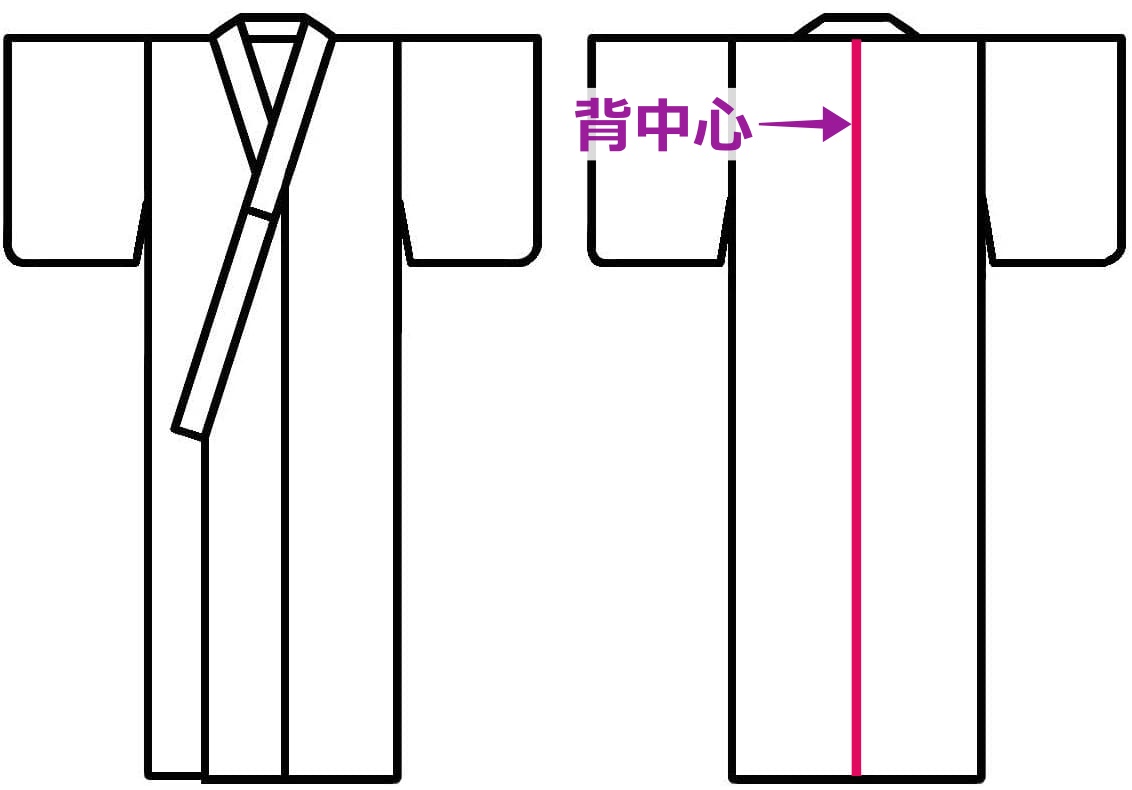

衿芯の向き・差し込む位置と角度のコツ(衿が浮かないために)

衿芯はただ差し込むだけでなく、向きと角度が重要です。

加藤咲季さんは動画【衿芯を入れる場所と向き】では、衿芯を入れるときは「衿のカーブに沿わせる」ことが大切だと解説しています。

芯を真っ直ぐに入れてしまうと衿が浮きやすくなりますが、衿のカーブに合わせてわずかに弓なりに差し込むと、首元にフィットして自然なラインが出ます。

また、芯の端を左右均等に揃えることで、衿元が片側だけ緩むのを防ぐことができます。

初心者の方は、まずは衿芯の「表裏」と「カーブの向き」を確認し、身体に沿わせるように差し込む練習を重ねると安定した仕上がりになります。

半衿・衣紋・衿元の整え方:よくある崩れとその直し方

衿芯を入れても、半衿にシワが寄ったり、衣紋が詰まって見えることがあります。

この場合、芯の位置をわずかに前後に調整するだけで改善できます。

加藤咲季さんの動画では「衣紋を抜きたいときは芯をやや後ろに引く」「衿元をすっきり見せたいときは芯をやや前に出す」といった具体的な調整法が紹介されています。

衿芯は固定されたものではなく、微調整によって衿元の印象を大きく変えられるのが特徴です。

衿が浮いてしまうときは、芯を軽く外してもう一度差し込み直すことで修正が可能です。

慣れると、鏡の前で数秒の調整だけで美しい衿元が作れるようになります。

衿芯選びで失敗しないためのチェックリストと購入時のポイント

衿芯は種類が多く、初心者ほど「どれを選んでいいかわからない」と迷うものです。

購入前に確認しておくべきポイントを知っておくと、無駄買いを防ぎ、自分に合った衿芯を手に入れることができます。

ここでは失敗しないためのチェックリストを整理しました。

幅・長さ・硬さ・カーブの具合を確認するポイント

衿芯を選ぶ際は、まず自分の長襦袢や半衿の幅に合っているかを確認します。

幅が合わないと衿元にシワが出たり、芯が動いてしまう原因になります。

また、長さも重要で、短すぎると衿全体を支えられず、長すぎると差し込みにくくなります。

さらに、硬さの度合いやカーブの形も、自分の体型や好みに合わせると仕上がりが安定します。

丸顔の方は少しカーブがある芯を使うと首元がすっきり見え、面長の方は直線的な芯でシャープさを出すなど、体型に合わせた選び方が有効です。

素材や手入れ・価格の目安/コスパ重視の選び方

素材はプラスチック製が一般的ですが、布やメッシュ素材のものもあります。

夏場は通気性の良いメッシュを使うと快適ですし、礼装ではしっかりしたプラスチック製を選ぶと安心です。

また、購入時には手入れのしやすさも考慮しましょう。

水洗い可能なタイプであれば清潔に保ちやすく、長く使えます。

価格帯は数百円から数千円まで幅広いですが、最初は手頃な価格のものを試し、慣れてきたら好みに応じて買い足すのがおすすめです。

加藤咲季さんも「まずは一つ試し、使ってみてから自分に合うものを見極めるのが良い」としています。

まとめ

衿芯は、衿元を美しく整えるために欠かせないアイテムです。

ハード芯はフォーマルで凛とした印象を演出し、ソフト芯はカジュアルや夏物に馴染みやすい自然な仕上がりを生み出します。

どちらが優れているということではなく、シーンや季節に応じて使い分けることが重要です。

また、芯の入れ方や向きの工夫によっても衿元の安定感は大きく変わります。

自分に合った芯を選んで着姿に合わせて調整すれば、特別な日も普段のお出かけも、自信の持てる衿元がつくれます。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。