「浴衣を選ぶなら、柄の意味も知ってみたい」と思っていませんか?

夏祭りや花火大会、観光の場で浴衣を身にまとうとき、ただ見た目の華やかさだけでなく、柄に込められた由来や物語を理解できたら特別感が一層増します。

この記事では、こんな疑問に答えます。

- 源氏物語に由来する浴衣柄にはどんな種類があるのか

- 代表的なモチーフや文様の意味はどう解釈できるのか

- 伝統技法「注染」で染められる源氏物語ブランド浴衣の魅力とは

これらを知れば、浴衣選びは単なる「似合うかどうか」ではなく、「どの物語をまといたいか」という新しい視点へ広がります。

源氏物語の雅やかな世界を、現代の浴衣に重ねて楽しんでみませんか。

Contents

源氏物語と浴衣柄のつながり

源氏物語と浴衣柄が結びつくと聞くと、少し意外に感じる方もいるかもしれません。

しかし、日本の文様文化は古くから文学や物語と深く関わってきました。

平安時代に誕生した源氏物語は、和歌や風景描写を豊かに織り込み、その象徴的なモチーフは後世に文様として受け継がれてきました。

小袖や能装束などを経て、やがて浴衣や着物にも取り入れられたのです。

浴衣はもともと湯上がり着から発展した装いですが、庶民にも広がる過程で「遊び心ある柄」との親和性を持ちました。

そこに源氏物語の雅やかな意匠が加わることで、文学と装飾が融合した独自の美意識が今に伝わっています。

源氏文様とは何か?(文学と装飾の融合)

源氏文様とは、源氏物語に登場する場面や人物、自然描写を意匠化した柄の総称です。

たとえば「桐壺」では御簾や桐の木、「若紫」では桜や雀、「夕顔」では片輪車と蔓を絡ませた夕顔の花が象徴として使われます。

これらは単なる図案ではなく、読む人が物語を想起できる“暗号”のような役割を持っていました。

源氏物語が当時の貴族社会において教養の象徴であったように、文様もまた知識人の間で共感や対話を生むために用いられたのです。

浴衣柄に取り入れられると、文学的背景と日常的な装いが結びつき、身にまとう人が「物語を纏う」体験を楽しめます。

これは現代でも通じる、柄選びの奥深さと魅力といえるでしょう。

浴衣に取り入れられる理由と文化的背景

浴衣に源氏文様が好んで取り入れられた理由の一つは、その“遊び心”にあります。

もともと浴衣は庶民が夏に気軽に着る装いとして普及し、華やかな柄や粋な意匠が発展しました。

そこに源氏物語の文様が重ねられることで、文学を理解する人だけが気づける知的な楽しみが加わります。

たとえば、柄を見ただけでは一見ただの花や器物に見えますが、実は物語の特定の巻を表しているという仕掛けです。

これは、文様を通じて会話が生まれる「知的な遊び」として機能しました。

また、現代においては観光や夏祭りの場面で「意味のある浴衣」を着ることが、写真映えや自己表現につながります。

見た目の美しさに加え、背景にある物語性が装いに深みを与えてくれるのです。

物語を映す“源氏文様”の代表柄

源氏物語をもとにした文様には、場面を直接描いた具象的なものと、暗示的に表現したものがあります。

これらは単なる装飾ではなく、物語を知る人だけが理解できる“隠れた意味”を含んでおり、見る人の想像力を刺激します。

浴衣に取り入れることで、華やかさだけでなく、知的なやり取りや奥ゆかしい文化をまとうことができるのです。

ここからは代表的な源氏文様を、具象的モチーフと暗示的モチーフに分けて解説します。

具象的モチーフ(桐壺・若紫・夕顔・初音 など)

具象的モチーフは、源氏物語の巻名や登場場面を象徴する具体的な花や器物を文様化したものです。

たとえば「桐壺」では御簾と桐の木が組み合わされ、主人公光源氏の母を象徴します。

「若紫」では桜の花や雀の姿が描かれ、少女・紫の上の幼い可憐さを表現します。

「夕顔」では片輪車に夕顔の蔓を絡ませることで、短い命を終えた夕顔の儚さを伝えます。

「初音」には梅の花と鴬、遣水が組み合わされ、新春の訪れを祝う情景が表現されています。

これらは単なる模様ではなく、文学の一場面を視覚的に切り取ったものです。

浴衣に取り入れることで、着る人自身がその物語の一部を纏うような感覚を味わえます。

特に文学や歴史に関心のある人にとっては、自分の好みに合わせたストーリー性のある浴衣選びが可能となります。

暗示的モチーフと“知的なやり取り”

一方で、暗示的モチーフは具体的に花や器物を描かず、抽象的な形や組み合わせで物語を表現します。

これには「知っている人だけが理解できる」という奥ゆかしさがあり、見る人の教養を試すような性格を持っています。

たとえば、直線や幾何学模様の組み合わせで巻名や登場人物を象徴するデザインがあり、一見すると単なる意匠に見えても、背景を知る人には「これは源氏物語のあの場面を暗示している」と伝わります。

こうした文様は、平安貴族の間での“言葉遊び”や“歌合わせ”の延長線上にある文化的仕掛けであり、浴衣に取り入れることで現代人もその遊び心を楽しむことができます。

つまり、暗示的モチーフはただの柄ではなく、見る人と着る人の間に“物語を介した会話”を生み出す役割を担っているのです。

雅を表す“源氏香文様”の世界

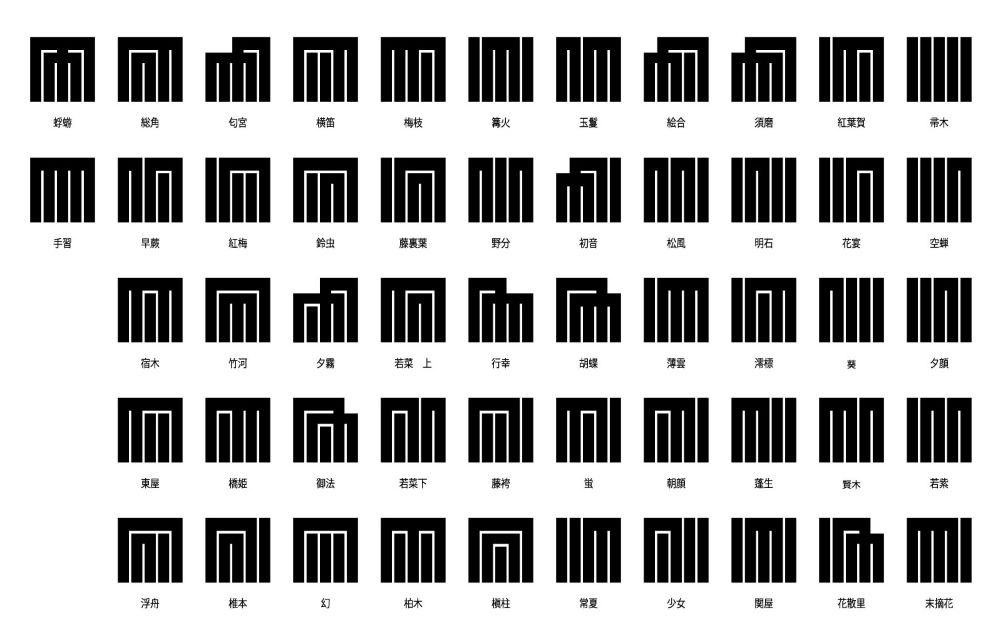

源氏物語に関連する文様の中でも特に独自性が際立つのが「源氏香文様」です。

一見すると直線を組み合わせた幾何学的な模様ですが、実は香道の遊び「香合わせ」に由来しています。

平安時代の貴族たちは香木を焚き、その香りの違いを当てたり組み合わせを楽しんだりしました。

その組み合わせを図案化したものが源氏香であり、源氏物語の各帖に結びつけられています。

浴衣の柄としてはシンプルでモダンに映りながらも、実は雅な文化的背景を持つため、古典と現代感覚の両方を兼ね備えた文様といえるでしょう。

香合わせと源氏物語の関わり

香合わせとは、複数の香木を焚き比べて香りの違いや組み合わせを楽しむ平安貴族の遊びです。

参加者は香木の種類を言い当てたり、香りの印象を歌や物語と結びつけたりしました。

やがてその記録を図形化する方法が生まれ、縦線を五本並べて香りの同異を記したのが「香図」です。

この香図を源氏物語の各帖に対応させたものが「源氏香文様」と呼ばれるようになりました。

つまり、一本一本の線は香木の組み合わせを示し、それが54帖のうち52帖に割り当てられているのです。

浴衣に取り入れることで、単なる装飾ではなく、香りと文学が重なる豊かな文化を身にまとうことになります。

源氏香文様の楽しみ方と現代的な魅力

源氏香文様の魅力は、シンプルな直線だけで構成されているのに奥深い意味を秘めている点にあります。

浴衣の柄として使うと、一見モダンな幾何学模様に見えながら、知る人が見れば「これは源氏香だ」とわかる二重性を持ちます。

しかも香りを図案化しているため季節を問わず用いることができ、夏祭りや花火大会だけでなく観劇や街歩きにもふさわしい万能性があります。

さらに、源氏香文様をきっかけに「どの帖に対応しているのか」を調べたり、源氏物語を読み直してみたりする楽しみ方もあります。

現代の浴衣においても、雅やかさと知的な遊び心を両立させるスタイリッシュな選択肢といえるでしょう。

注染で染め上げる“源氏物語”ブランド浴衣

源氏物語に由来する柄は、伝統的な染色技法によってさらに深みを増します。

中でも東京・日本橋の堀井が展開する「源氏物語」ブランド浴衣は、毎年新作が発表される人気シリーズです。

その魅力の中心にあるのが「注染」という技法。

型紙を用いて染料を注ぎ込み、布の両面に一度に染め上げることで、独特のにじみや揺らぎが生まれます。

量産のプリントでは表現できない柔らかさが特徴で、源氏文様や源氏香文様の雅やかな雰囲気とも相性抜群です。

浴衣を選ぶ際に「柄の由来」と「染めの味わい」を重ね合わせることで、より一層特別な装いへとつながります。

注染の特徴と味わい(手染めならではの表情)

注染は、型紙を置いた布に染料を注ぎ込み、地色や模様を同時に染める伝統技法です。

最大の特徴は、染料が布の繊維に浸透することで裏表が同じ濃さに染まり、布が柔らかく仕上がる点にあります。

また、染料を注ぐ際にわずかに生まれる「にじみ」や「揺らぎ」は、機械染めでは決して再現できないもの。

偶然性を含んだその表情が、浴衣に温かみと奥行きを与えます。

特に源氏物語由来の文様と組み合わせると、文学的な雅さと職人技が融合し、物語をより立体的に感じさせてくれるのです。

こうした注染の味わいは、単なる衣服を超えて「文化を着る」体験につながります。

現代の「源氏物語」シリーズの魅力(柄・色・展開例)

堀井が手がける「源氏物語」ブランド浴衣は、毎年テーマに沿って新柄が発表されます。

桐や紫、夕顔などの具象的モチーフに加え、源氏香文様をアレンジした幾何学柄など、現代的に着やすいデザインも豊富です。

色使いは藍や藤色といった伝統的なものから、明るい黄色やモダンなグレーまで幅広く展開され、年齢やシーンに合わせて選べる点も魅力です。

また、堀井は注染の老舗として知られ、型紙の彫りから染色までを職人が丁寧に仕上げています。

そのため、同じ柄でも一点一点に個性が宿るのです。

こうした現代的な展開により、源氏物語の雅やかさを若い世代から中高年層まで幅広く楽しめる浴衣として再発信しています。

まとめ

浴衣を選ぶとき、柄の背景にある物語を知ることで、その一着は単なる衣服ではなく「物語をまとう特別な装い」に変わります。

源氏物語に由来する文様は、具体的な花や器物を描いた具象的モチーフから、知的なやり取りを楽しむ暗示的モチーフ、さらには香道の世界を映す源氏香文様まで多彩です。

さらに、注染という職人技で染め上げられた浴衣は、一点ごとに異なる表情を持ち、装う人だけの個性を映し出します。

写真映えを超えた奥行きのある楽しみ方ができるのは、柄や技法の由来を知ってこそ。

次に浴衣を手に取るときは「どんな物語をまといたいか」という視点で選び、自分らしい夏の一枚を見つけてみましょう。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。