「背中のシワが気になって、自信を持ってお出かけできない…」

そんな不安を感じていませんか。

せっかく整えた着物も、後ろ姿にシワが入ってしまうと印象が崩れ、自信を持って歩けなくなります。

特に写真に残る場面や人の視線が集まる式典では、小さなシワが大きな差になります。

着物の背中のシワを防ぐには、次の3つの知識が欠かせません。

- 背中心を正しく整えるための手順

- 余った布を寄せて畳む技術

- 補正や小物で滑り止めと安定感を作る工夫

この記事では、加藤咲季さんの着付け理論をベースに、初心者〜中級者でも実践できる「背中シワ防止のポイント」を具体的に解説します。

さらに、動画で確認できる実演も紹介し、長時間着ても美しい後ろ姿を保つ方法まで網羅。

今まで自己流で整えていた背中のラインが、この記事を読むことで格段に安定し、振り返ったときの自分の姿に自信が持てるはずです。

Contents

背中のシワは「背中心のズレ」から始まる

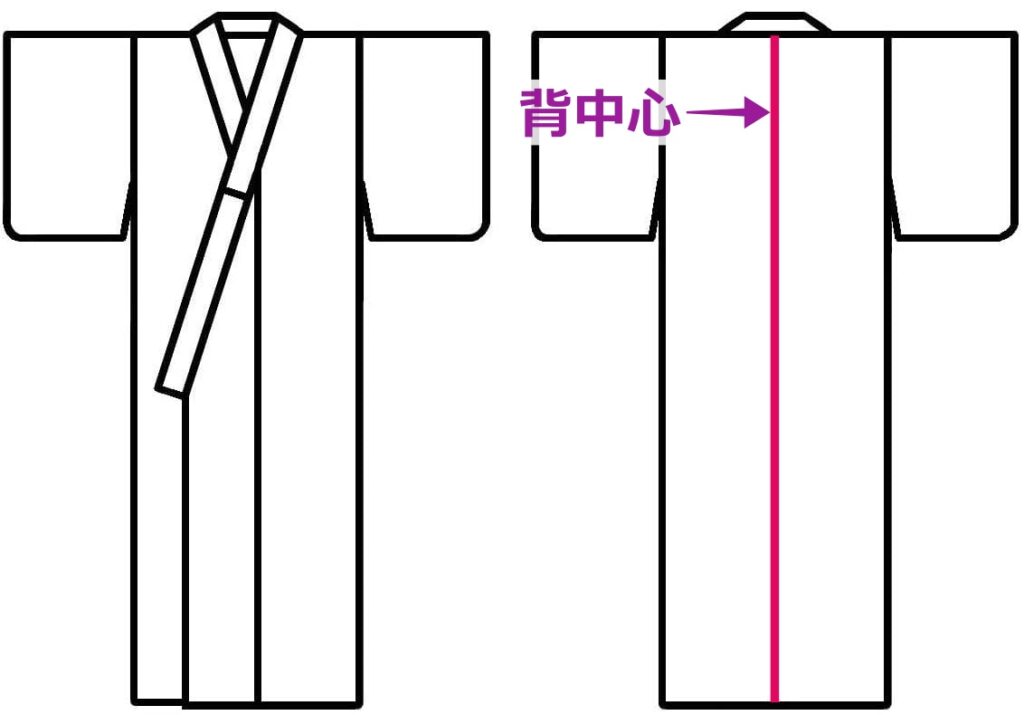

着物の背中に斜めや横方向のシワが入る多くの原因は、背中心のズレです。

背中心とは、着物の背中の縫い目が縦に通る位置のこと。

ここが正しい位置から外れると、生地の引っ張り方向が変わり、背中全体に緊張や緩みが生まれてしまいます。

その結果、帯の上や肩甲骨まわりに細かいシワや大きなよれが出やすくなります。

特に初心者は、上前(左前身頃)を引っ張りすぎることで背中心がずれやすくなり、右側の布が引っ張られて背中に斜めシワが発生します。

これを防ぐには、掛け襟を使って背中心をきちんと合わせることが第一歩です。

背中心を整えたら、その位置を保ったまま胸紐や伊達締めを使うことで、安定した後ろ姿が完成します。

この内容は加藤咲季さんの動画【背中の紐が見えてしまうときの対処法】でも、詳しく解説されています。

上前を引っ張りすぎない:背中心調整の基本

上前を強く引っ張ってしまうと、背中心が横方向に引かれ、背中の布に歪みが生じます。

整える際は、左右の身頃を均等に引き、背中心を体の真ん中に戻すことが重要です。

具体的には、まず着物を羽織った段階で軽く背中の縫い目をなぞり、体の中心に合わせます。

その後、下前(右前身頃)を整え、次に上前を自然な力加減で重ねます。

このとき、布を引っ張ってシワを伸ばすのではなく、あくまで「位置を合わせる」感覚で調整するのがポイントです。

こうすることで、背中の生地が均一に落ち、シワのない状態を作りやすくなります。

掛け襟で背中心を整えてから胸紐・伊達締めへ

背中心の位置を合わせたら、その状態を固定するために掛け襟を使います。

掛け襟の左右を持ち、背中心が真っ直ぐになっていることを確認しながら胸元のラインを整えます。

この手順を踏むことで、胸紐や伊達締めを締める際に背中心が動きにくくなります。

特に胸紐を締めるときは、力加減に注意しましょう。

締めすぎると布が引き寄せられて背中心がずれ、結果的に背中に横ジワが発生します。胸紐は「動かない程度の適度な締め」で十分です。

安定させたい場合は伊達締めを併用すると、背中の生地がさらに整いやすくなります。

余った布は「肩・わきへ寄せて畳む」

背中に残った布の余りを放置すると、着用中に背中が膨らんだり、シワが寄ったりしてしまいます。

原因は、肩や脇の位置で布がたるみ、自然に背中側へ落ちてくるためです。

これを防ぐには、布を引っ張って伸ばすのではなく、肩や脇に向けて寄せる動きで余りを処理することが重要です。

寄せて畳むことで布が身体に沿い、着崩れしにくく、すっきりとした後ろ姿を長時間保つことができます。

余り布の寄せ方と畳み方の手順

- 肩位置を確認

着物を着た状態で肩線(肩山)に沿って軽く生地を持ち上げ、背中の布が均一に落ちるようにします。 - 脇に向かって寄せる

背中中央に溜まった余り布を、両手で脇の方向へ送り込みます。力を入れすぎず、生地が滑るように自然に動かします。 - 脇で畳み込む

寄せた布を脇の縫い目に沿って内側に折り込み、上から胸紐または伊達締めで固定します。このとき、折り込み部分が段差にならないよう、なだらかに畳むのがポイントです。

この手順を行うことで、背中の余り布が横方向に広がらず、後ろ姿がシャープに見えます。

引っ張って整えるのではなく、寄せて整える技術

初心者がやりがちな失敗は「布を引っ張ってシワを伸ばす」ことです。

たしかにその瞬間はシワがなくなりますが、引っ張った方向に力がかかり続けるため、時間が経つと逆方向にシワが戻ってきます。

一方で「寄せる」方法は、生地を無理なく身体に沿わせるため、着崩れが起きにくくなります。

脇に寄せた布は伊達締めや胸紐によって固定されるため、動作中も位置が安定します。

特に長時間の外出や式典では、この方法が背中の美しさを保つ鍵になります。

晒(さらし)チョッキなど“面で補正”すると衣紋も背中も安定

背中のシワや着崩れは、紐や伊達締めなど「線」で締める補正だけでは防ぎきれない場合があります。

特に体型によって背中や腰まわりにくびれがある人は、その凹凸が原因で帯の下がりや布のたるみが起こりやすくなります。

そこで有効なのが、背中全体を覆う「面」での補正です。代表的なのが晒(さらし)を使ったチョッキ状の補正具。

布が広い面で体に密着するため、背中のラインがフラットになり、衣紋(えもん)の抜きや帯位置も安定します。

晒チョッキの巻き方と効果

晒チョッキは、幅広の晒布を上半身に巻きつけることで、背中や胸下の凹凸をなだらかに整えます。

巻き方の基本は以下の通りです。

- 晒布を肩にかける

片方の端を肩にかけ、背中から前に回します。 - 胸下で交差させる

前でクロスし、再び背中側に回して重ねます。 - 腰で結ぶ

背中全体を覆ったら、腰で結び目を作り固定します。

この方法で巻いた晒チョッキは、背中の布が滑りにくくなる効果もあり、帯の下がりやシワの発生を予防します。

また、胸紐や伊達締めの位置が安定し、長時間の着用でも着崩れしにくくなります。

代用できるアイテム(タオルなど)と応急処置

晒チョッキがない場合は、薄手のフェイスタオルやガーゼ布でも代用可能です。

幅広の布を背中から前に回し、同じ手順で巻きつけることで、同様の補正効果を得られます。

さらに、出先で背中の布が下がってきた場合は、小さく畳んだタオルやハンカチをくびれ部分に差し込み、帯で押さえる応急処置も有効です。

これは加藤咲季さんの動画でも紹介されている方法で、背中のラインを即座に持ち上げ、シワを防ぎます(※)。

※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法

動画で実演される“直しやすさ”のポイントを活用しよう

背中のシワや布のよれは、文章や写真だけでは正しい直し方が分かりにくい場合があります。

特に、手の動きや布の扱い方は、動画で見ることで初めて「こういう力加減なんだ」と理解できることが多いです。

加藤咲季さんの動画では、背中の補正やシワ直しを、実際の手順に沿って分かりやすく実演しているため、初心者でも再現しやすいのが特長です。

動画を活用することで、理論だけでなく「感覚」まで身につけることができます。

加藤咲季さんの動画で紹介されている“背中のシワの直し方”

咲季さんの動画【背中の紐が見えてしまうときの対処法】では、背中に発生したシワや帯の下がりを即座に直す方法が紹介されています。

手順としては、まず背中全体を軽く撫でて布を整え、くびれに沿ってタオルやハンカチを差し込みます。

これにより帯位置が上がり、背中の布が再び張りを取り戻します。

その後、掛け襟や胸紐を軽く直し、背中心を確認することで、美しい後ろ姿が復活します。

動画では、この一連の流れを実際のモデル着付けで見せているため、動きの速さや布の送り方まで視覚的に理解できます。

視覚フォローの活用で自信を持って着付け

動画は、失敗しやすいポイントや正しい動作を一目で確認できるため、繰り返し見て練習することで着付けスキルが安定します。

特に背中まわりは自分で直接見られないため、手探りになりがちですが、動画で客観的に確認しておくことで「どこを押さえるべきか」「どの方向へ送るべきか」が明確になります。

また、動画を参考にしながら鏡やスマホで自分の後ろ姿をチェックすると、より早く改善点が分かります。

知識と視覚体験を組み合わせることで、背中のシワ直しは一層スムーズになり、自信を持ってお出かけできる後ろ姿が完成します。

まとめ

背中のシワ防止は、着物全体の美しさを左右する重要なポイントです。

原因の多くは「背中心のズレ」と「布の余りの処理不足」にあり、これらを正しく整えることで、後ろ姿の印象は格段に変わります。

まずは背中心を正しい位置に合わせ、掛け襟で固定してから胸紐や伊達締めを締めましょう。

布は引っ張るのではなく、肩や脇へ寄せて畳み込み、余りを均一に分散させます。

さらに晒チョッキやタオルなど、面での補正を取り入れることで、長時間の着用でも背中の形が安定します。

仕上げとして、加藤咲季さんの動画で実演されている直し方を視覚的に学び、手順や力加減を身につけることが大切です。

理論と実践を組み合わせることで、どこから見られても自信の持てる美しい後ろ姿が完成しますよ。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。