「綿と麻、どちらの肌襦袢が着物には快適なんだろう?」

「暑い季節でも涼しく着こなせる素材を選びたい」

「肌襦袢の選び方、ちゃんと理解できているか不安…」

そんな風に思ったことはありませんか?

着物を心地よく、美しく着るためには、肌に一番近い「肌襦袢」の素材選びが重要です。

特に暑さや湿気が気になる季節は、綿と麻の特徴をしっかり理解して選ぶことで、汗ジミやムレ、着崩れの悩みを減らすことができます。

この記事では、以下のポイントをわかりやすく解説します。

- 綿と麻、それぞれのメリット・デメリット

- 季節に合わせたおすすめ素材と選び方

- 素材別に見る快適さ・通気性・見た目の違い

さらに、着物の見え方や肌への当たり方といった“快適性と美しさ”のバランスも含めてご紹介。

知らずに選んで後悔…なんてことを防ぐために、ぜひ最後までご覧ください。

肌襦袢の素材を知る前に―まず理解したい基礎知識

肌襦袢は、直接肌に触れる最初の一枚。

着物や長襦袢を汗や皮脂から守る役割があるだけでなく、着心地や見た目の美しさを左右する重要なアイテムです。

どの素材を選ぶかによって、通気性や吸湿性、肌触りが大きく変わるため、単なる「下着」としてではなく、装いを支える一部として選ぶことが大切です。

とくに「綿」と「麻」は、夏場に人気の素材ですが、それぞれの特性を知らずに選んでしまうと、暑さやムレに悩まされたり、肌に合わず不快感を覚えることも。

まずは、肌襦袢の基本的な構造や役割、そして素材選びの際に押さえておきたいポイントを整理しましょう。

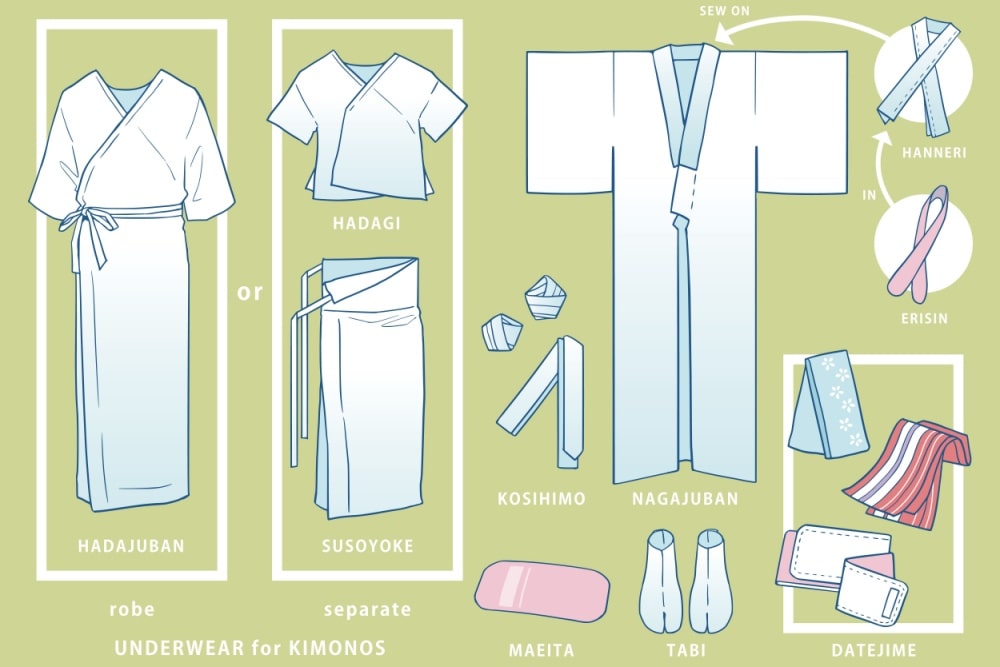

肌襦袢って何?その役割と種類(スリップ/セパレート/ワンピース)

肌襦袢は、着物を着る際に一番内側に着る下着で、汗や皮脂が襦袢や着物に直接触れるのを防ぎます。

また、体型を整えたり、着崩れを防ぐ役割もあります。

種類としては大きく3タイプに分かれます。

- セパレート型(肌着+裾よけ)

→ 上下で分かれており、最も一般的。洗濯や着脱がしやすく、通気性にも優れます。 - ワンピース型(スリップタイプ)

→ 一枚で着られるため手軽ですが、体型や身長によってはフィットしづらい場合もあります。 - 洋装下着の応用(エアリズム・ペチコートなど)

→ 夏場にはユニクロなどの機能性インナーを活用する人も多く、特に「半袖タイプ」を選ぶと脇の開きから見えにくく実用的です。

このように、肌襦袢は素材だけでなく「形」も使い分けることで、季節やTPOに合った快適さを得ることができます。

この内容は、加藤咲季さんの動画【肌着の種類】でも詳しく解説しています。

着物を快適にする“素材選び”の基準とは(湿気対策・肌触り・お手入れ etc.)

肌襦袢の素材選びで重要なのは、以下の視点です。

- 通気性と吸湿性:夏場はとくに、汗を効率よく吸って外に逃がせる素材が重要。

- 肌触り:デリケートな肌に直接当たるため、ザラつきやチクチク感の有無も大きな差になります。

- シワ・静電気対策:特に麻はシワが出やすく、ポリエステルは静電気が起きやすい傾向があります。

- 洗濯・お手入れのしやすさ:自宅で洗えるかどうかも、日常使いには大きな判断材料。

加藤咲季さんも、動画内で「夏はエアリズムを半袖タイプで着ている」と述べており、肌に直接触れるものだからこそ、快適さと機能性のバランスを重視していることがわかります(※)。

※参考動画:肌着の種類

綿(コットン)の特徴と選び方

綿素材の肌襦袢は、初心者から日常着物ユーザーまで幅広く支持されている定番素材です。

吸湿性に優れ、肌あたりが柔らかく、家庭での洗濯も可能なため、普段使いに最適です。

一方で、通気性や速乾性では麻に劣るため、盛夏にはやや蒸れを感じることもあります。

それでも、体温調整がしやすく、春や秋などの季節にはちょうど良い快適さを提供してくれるのが綿素材の魅力。

ここでは、綿のメリットと活用シーンについて詳しく解説します。

綿の強みとは?通気性・吸湿性・耐久性のバランス

綿の最大の魅力は、汗をしっかり吸収し、肌にやさしい素材であること。

天然繊維ならではの柔らかさと保温性を持ち、肌に触れても不快感が少ないのが特徴です。

- 吸湿性:汗を吸って湿気を逃がす性能が高く、着物の内側を快適に保つ。

- 肌へのやさしさ:敏感肌でもチクチクしにくく、かぶれやかゆみのリスクが低い

- 耐久性・洗いやすさ:洗濯機でも洗えるため、お手入れが簡単で毎日の着用にも適しています。

加藤咲季さんも動画内で「私は夏でもエアリズムを半袖で着て、直接肌に汗が当たらないようにしている」と語っており、肌に優しく、吸湿性のあるインナーを重視していることがわかります(※)。

※参考動画:肌着の種類

春・秋に最適な理由、汗対策としての活用シーン例

綿素材は、暑すぎず寒すぎない中間の季節にぴったり。

とくに春や秋は、気温差が激しい日も多いため、体温を穏やかに調整してくれる綿が重宝します。

具体的には、

- 春の花見や外出時

→ 昼間は暖かく汗ばむが、朝晩は冷える―そんな日にも綿の吸湿性と保温性が活躍。 - 秋の散策やお稽古

→ 汗を吸いながらも冷えすぎないため、長時間の外出や屋内での着用にも向いています。

さらに、綿は肌当たりも良いため、長時間の着物生活でもストレスが少なく、動き回る場面にも安心。

着物を着慣れていない方でも扱いやすい素材です。

麻(リネン)の魅力と注意点

真夏の着物を少しでも快適に――そう思うなら、麻素材の肌襦袢は選択肢のひとつ。

麻は天然繊維の中でも抜群の通気性と放湿性を誇り、着物の内側にこもりがちな熱や湿気を素早く逃がしてくれます。

まさに「天然のエアコン」とも言える性能は、酷暑を乗り越えるための強い味方。

ただし、その快適さと引き換えにいくつかの注意点も。

肌へのチクチク感や、シワになりやすい性質、価格の高さなど、事前に理解しておきたいポイントがいくつかあります。

ここでは、麻の特長とその活用法、そしてデメリットへの対処法を整理して解説します。

「天然のエアコン」麻の通気・放湿力、その涼感の秘密

麻素材の最大の利点は、通気性と放湿性にあります。

湿気をため込まず、汗を素早く吸って外に逃がすため、肌がべたつかず快適な状態をキープしやすいのが特徴です。

- 通気性:繊維の構造が空気をよく通すため、風通しが良く、ムレを防ぐ。

- 吸湿性+放湿性:一時的に汗を吸収しても、すぐに乾くためベタつかない。

- ひんやり感:肌に触れたときの「冷感」があり、体感温度を下げてくれる。

この性能により、特に盛夏の街歩きや屋外のイベント、着物での移動が多い日などに適しています。

加藤咲季さんも「夏は面だと暑いので、エアリズムなど機能性素材や、涼しいものを上手に使い分けている」と語っており、涼感と吸湿性の両立が重要であることがわかります。

リネンは天然抗菌性を持ち、肌の清潔さを保ちやすい素材でもあります(※)。

※参考動画:肌着の種類

チクチク・シワ・価格の注意点と、その対処法

快適な麻素材にも、いくつかの注意点があります。

とくに肌が敏感な方や、着物初心者にとっては見過ごせない要素です。

- チクチク感:天然のリネンは繊維が硬めで、肌への刺激を感じやすいことがあります。とくに新品は硬さが目立つため、数回洗ってから使うと落ち着いてきます。

- シワになりやすい:麻はシワがつきやすく、洗濯後のアイロンがけが必要な場合も。肌襦袢として着る分には外見には響きませんが、着心地には影響します。

- 価格が高め:綿に比べると価格帯が上がるため、購入のハードルが高いのが現実です。

これらに対応するには、以下の工夫が有効です。

- 柔らかい麻混素材(綿麻など)を選ぶことで、チクチク感を軽減。

- 洗濯後は軽くアイロンをかけるか、干す前にしっかりシワを伸ばす。

- 高級麻素材は「1枚を長く使う」という発想で購入するとコスパが高くなる。

また、最近は「機能性リネン」と呼ばれる、柔らかく加工された麻も登場しています。

麻のデメリットが気になる方は、こうした新素材を試すのも一つの手です。

素材×季節で選ぶバランス術

肌襦袢は「どの素材を選ぶか」だけでなく、「いつ、どんな場面で着るか」を考えることが重要です。

気温、湿度、移動距離、屋外か室内かなど、着用シーンによって最適な素材は変わってきます。

綿も麻もそれぞれに魅力がありますが、すべての季節に万能というわけではありません。

むしろ、それぞれの得意分野を活かして使い分けることが、着物を快適に、美しく着こなすコツです。

ここでは、季節ごとのおすすめ素材と、その判断基準について具体的に解説していきます。

春・秋:綿でちょうどいい理由と、迷ったときの判断基準

春や秋は、肌寒さと汗ばむ瞬間が混在する季節です。

そんな不安定な時期には、綿素材の肌襦袢が最適。保温性と吸湿性のバランスが良いため、気温差に柔軟に対応できます。

たとえば春先の花見や秋の観劇、軽いお出かけには、以下のような理由で綿が好まれます。

- 朝晩の冷え込みにもしっかり対応できる保温性

- 昼間の汗をしっかり吸収し、ムレを防ぐ

- 肌に優しく、長時間の着用でも疲れにくい

迷ったときの基準は、「気温が20度前後で、汗はかくけれど寒さも少し気になる」ような日。

そんなときは綿素材を選ぶと、快適さがグッと上がります。

また、家庭で簡単に洗えるという手軽さも、日常使いには大きな魅力です。

特に着物初心者にとっては、お手入れの簡単さも選択の大事な要素になります。

夏の本命は麻!だけど使い分けたい場面と工夫ポイント

真夏の強い日差しや高湿度の日には、綿では物足りなさを感じることも。

そんな時期にこそ、麻の涼感が本領を発揮します。

特に気温が30度を超えるような日や、長時間の外出がある場合は麻がベストです。

ただし麻素材は肌への刺激やシワなどが気になる場面もあります。

そのため、すべての状況に万能というわけではありません。

以下のような工夫で、麻の使い勝手をさらに高めることができます。

- 肌への当たりが気になる場合は、綿麻混紡や柔らかい麻を選ぶ

- 長時間室内にいる場合は、通気性の高い綿や機能性インナーと併用する

- 短時間の外出や、冷房が効いている場所では、綿の方が安定する場合も

加藤咲季さんも、夏は綿が暑いので「エアリズムを半袖で着る」といった工夫をしており、素材そのものよりも“快適に着るための選び方”を重視していることがわかります(※)。

※参考動画:肌着の種類

通年使える混紡・化学繊維との比較

綿や麻だけでなく、混紡素材や機能性インナーも選択肢に入れることで、さらに柔軟な対応が可能になります。

たとえば、

- 綿麻混紡:綿のやさしさ+麻の通気性を両立。春〜初夏に使いやすい。

- ポリエステル素材(機能性インナー):ユニクロの「エアリズム」などは、夏でもさらりと快適。加藤咲季さんも活用しています。

- 吸湿速乾タイプの化繊:汗を素早く逃がして、着物の中をドライに保つ効果あり。

特に暑さが厳しい年や、汗をかきやすい体質の方は、これらの機能性インナーを「肌襦袢代わり」として使うことで、より実用的な着物生活を送ることができます。

ただし、キャミソールタイプのインナーは、着物の脇から見える恐れがあるため、半袖以上の長さのあるタイプを選ぶのがポイントです。

まとめ

肌襦袢の素材選びは、ただの「下着選び」と思ってしまうと見落としがちな、着物の快適さと美しさを支える重要な要素です。

とくに「綿」と「麻」は、それぞれに明確な特徴があり、季節や着用シーンによって選び方のポイントが大きく変わります。

- 綿素材は、肌に優しく吸湿性に富み、春や秋など気温差のある季節に最適。家庭で洗える扱いやすさも魅力です。

- 麻素材は、通気性・放湿性に優れ、真夏の暑さを乗り切る強い味方。ただし、チクチク感や価格には注意が必要です。

- 機能性素材や混紡も上手に取り入れることで、自分に合った快適な着物ライフを叶えることができます。

加藤咲季さんも動画【肌着の種類】の中で、素材の性質だけでなく「着心地」「見え方」「肌への当たり」といった視点を重視して選ぶことの大切さを強調しています。

大切なのは、「正解を選ぶ」ことよりも、「自分の体と感覚に合った快適さを見つける」こと。

着物をもっと心地よく、もっと自由に楽しむために、肌襦袢の素材選びから見直してみてはいかがでしょうか。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。