「夏のフォーマル、絽と紗ってどう違うの?どっちを選べば失礼じゃないの?」

フォーマルな場にふさわしい夏着物を選ぶとき、多くの方がこんな疑問を抱きます。

絽・紗・麻といった素材があるのは知っていても、それぞれの違いや適した場面まではよくわからない――そんな悩みを持つ方は少なくありません。

装いの品格と涼しさを両立させたい夏場の着物選びは、TPOの判断に悩む場面が多いもの。

この記事では、以下のような疑問に丁寧にお応えします。

- 絽・紗・麻の違いと、どんな場面にふさわしいか

- 結婚式・茶会・お出かけなど、具体的なフォーマルTPO別のコーデ例

- 購入とレンタル、どちらを選ぶべきかの判断基準

さらに、記事の後半では、着物を長持ちさせるお手入れや収納法についても解説。

見た目だけでなく、素材の扱い方まで含めて“失敗しない夏着物選び”をお伝えします。

単に素材を選ぶのではなく、着物を着る楽しさと安心感も一緒に手に入れていただくためのガイドとして、ぜひ最後までご覧ください。

Contents

絽・紗・麻、それぞれの特徴と正しい使い分け

夏の着物には「絽(ろ)」「紗(しゃ)」「麻(あさ)」といった涼やかな素材が使われますが、それぞれに織り方・透け感・用途が異なります。

フォーマルな場で失礼のない装いをするには、単に「夏物だから」ではなく、TPOに応じて素材を正しく選ぶことが大切です。

ここではまず、代表的な三素材の特徴と、どんな場面に適しているかを整理していきます。

特にフォーマル着物として検討するなら、絽と紗の使い分けは要注意。

麻は用途が異なるため、カジュアル寄りの使い道で活躍します。

素材による格の違いや、涼しさ・着心地の面でもそれぞれに個性があります。

夏の行事を美しく快適に過ごすためにも、違いを正しく理解しておきましょう。

絽とは?織り方・透け感・着用時期とフォーマル格

絽(ろ)は「夏のフォーマル着物」として最も定番の素材です。

生地に「透ける横筋(絽目)」が規則的に織り込まれており、見た目にも清涼感があります。

主に絹で作られており、肌にしっとりなじむ感触も魅力です。

着用時期は地域差があるものの、関東圏では6月中旬〜9月上旬が目安とされ、盛夏の結婚式・パーティ・式典などで重宝されます。

訪問着や付下げ、色無地などで仕立てられ、帯や小物を変えることで幅広いTPOに対応可能です。

フォーマルとして通用する格の高さを持ちながら、通気性・見た目の涼しさにも優れる絽は、夏に最も選ばれているフォーマル素材と言えるでしょう。

なお、絽の帯(夏帯)や帯揚げ・帯締めも、同様に絽素材に合わせるのが基本です。

この内容は加藤咲季さんの動画【第五弾「化繊」着物に使われる素材】でも解説されています。

紗とは?透け感の強み・盛夏向けのセミフォーマル用途

紗(しゃ)は絽よりもさらに透け感が強く、ざっくりとした織りが特徴です。

通気性が非常に高く、真夏でも風が通るような軽やかさが魅力。

6月下旬〜8月の盛夏向きで、浴衣より格がありながら、絽よりはややカジュアル寄りの印象です。

フォーマルな式典には向かない場合が多いですが、格式がやや緩やかな茶会や、和の雰囲気を大切にしたパーティ、夏の演奏会などでは好印象を与えます。

紗の訪問着や付け下げも存在しますが、着用シーンは要注意。特に結婚式には避けた方が無難です。

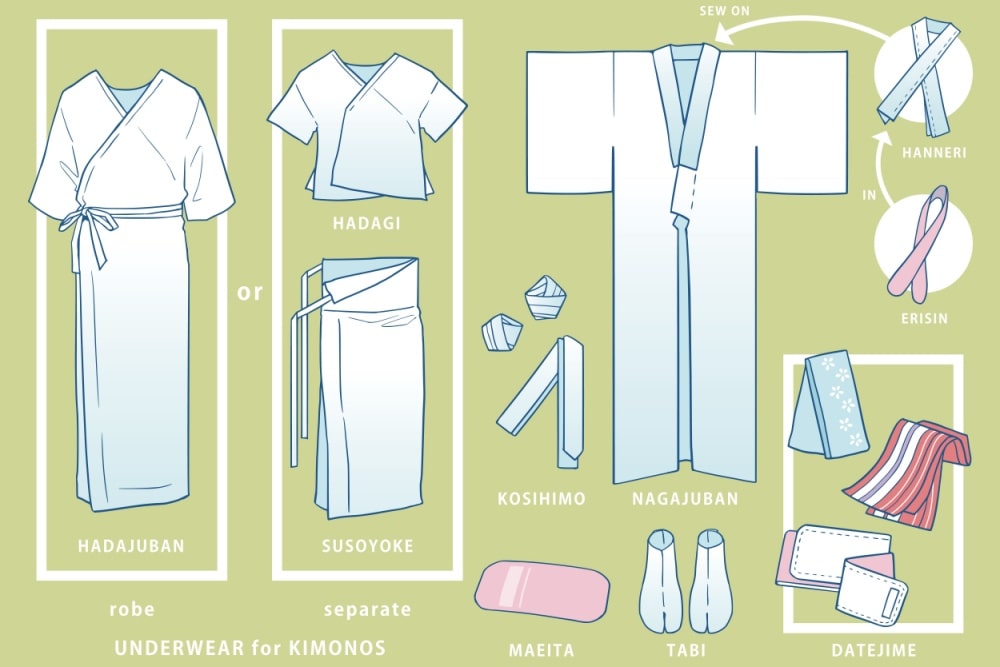

紗は風通しが良い分、体型が透けやすくなるため、下着や長襦袢の選び方も重要です。

肌着には淡い色の絽素材を、長襦袢にも絽または麻を使うことで、透け感と肌の境目を美しく整えられます。

この内容は加藤咲季さんの動画【第五弾「化繊」着物に使われる素材】でも解説されています。

麻とは?軽やかさとカジュアル対応・お手入れのしやすさ

麻は、夏のカジュアル着物の代表格。

最も涼しく、汗ばむ日でも快適に過ごせる自然素材です。

ざらりとした風合いが肌離れを良くし、日常着や街歩き、旅行などに最適。近年ではモダンなデザインの麻着物も増えています。

ただし、フォーマルには不向きです。

麻の長襦袢や下着類は絽や紗と併用可能ですが、表着としての麻は基本的にカジュアル用と考えるべきです。

一方、家庭での手洗いが可能な商品も多く、メンテナンス性が高いのも特徴。

気軽に着て、気軽に洗える麻は、「夏でも着物を楽しみたい」人にとって強い味方です。

特に暑がりの方には、長襦袢に麻素材を選ぶだけでも体感温度が下がります。

この内容も、加藤咲季さんの動画【第五弾「化繊」着物に使われる素材】で解説されています。

具体的シーン別コーデ術(結婚式・茶会・お出かけ)

夏着物を美しく着こなすには、ただ素材を選ぶだけでなく「どの場面でどう着るか」の判断も欠かせません。

同じ絽でも、帯や小物によって印象は大きく変わります。

特にフォーマルな場では、品格と清涼感を両立させることが大切です。

ここでは、代表的なシーンである「結婚式」「茶会」「カジュアルなお出かけ」の3場面を例に、最適な素材とコーディネートをご紹介します。

それぞれの場にふさわしいTPOを理解することで、自信を持って着物を選べるようになります。

結婚式参列:絽の訪問着・付下げ×夏帯・小物の選び方

夏の結婚式に出席する場合、基本となるのは「絽の訪問着」や「絽の付下げ」です。

絽の生地は透け感がありながらも、上品な質感を保っており、格の高いフォーマルな場に適しています。

色は淡い色調や涼しげなパステル系が好まれますが、落ち着いたグレーや薄藤なども上品です。

帯は「夏帯」と呼ばれる透け感のある袋帯を合わせるのが基本。

金銀糸が控えめに織り込まれたものを選ぶと、華やかさと涼やかさが両立できます。

帯揚げ・帯締めも、絽素材の夏用にすることで統一感が生まれます。

バッグや草履も光沢のある白系やグレー系で揃えると、夏の陽光に映える爽やかな装いが完成します。

また、絽の長襦袢や足袋も忘れずに夏仕様にしましょう。細かなところまで夏用にすることで、全体の印象が洗練されます。

夏の茶会・格式ある集い:色無地・絽×フォーマル小物

茶道の世界では、季節感と控えめな装いが重んじられます。夏の茶会や格式ある集いでは「絽の色無地」が非常に重宝されます。

柄が控えめな分、帯や小物で品格を加えるコーディネートが基本です。

色は淡いグレーや薄緑、藍鼠(あいねず)など、自然を感じさせる色味が人気です。

紋付きの色無地であれば、より正式な場にも対応できます。

帯は単衣(ひとえ)の名古屋帯や夏用の袋帯を選び、地味すぎず派手すぎないものを心がけましょう。

帯揚げと帯締めは、柔らかな色合いの絽素材を選び、全体のトーンを揃えると調和が生まれます。

また、草履は布張りよりも漆塗りのタイプが格式を感じさせるためおすすめです。

見た目の華やかさではなく、静かな品格が評価される場であることを意識しましょう。

この点については、加藤咲季さん動画【着物でのお出かけに必要なものとは?】の中でもTPO別の持ち物として触れられています。

洒落たお出かけや観光:紗 or 麻で涼しげモダンに

格式ばらない夏のお出かけには、透け感が涼しげな「紗」や「麻」の着物がぴったりです。

紗はセミフォーマルな装いにも使えるので、美術館や料亭でのランチ、観劇などに最適。

麻はさらにカジュアル寄りで、カフェや街歩き、夏祭りなど幅広く活用できます。

紗の着物には、涼感のある夏帯(羅や紗献上など)を合わせると、上品ながら軽やかなコーデに仕上がります。

麻の場合は木綿帯や半幅帯と合わせてもOK。帯揚げ・帯締めも透け感のある素材で季節感を出しましょう。

草履やバッグも、エナメル素材や籠風デザインなどを取り入れると、モダンで遊び心のあるスタイリングになります。

特に麻は汗を吸って乾きやすく、自宅で手洗い可能な商品もあるため、日常使いとして優秀です。

購入 vs レンタル、あなたに合った選び方

夏のフォーマル着物は着用頻度が限られることもあり、「買うべきか、借りるべきか」で悩む方が多いものです。

特に絽や紗など季節限定の素材は、1年のうち数回しか着る機会がない場合もあるため、選び方を間違えると「結局タンスの肥やしに…」となりかねません。

そこでこのセクションでは、「購入」と「レンタル」のメリット・デメリットを比較しつつ、ライフスタイルや着用予定に合った選択を見つけるヒントをご紹介します。

TPOに合った着物を賢く取り入れるために、まずは両者の特長をしっかり把握しておきましょう。

購入のメリット・デメリットと価格帯目安

夏のフォーマル着物を購入する最大のメリットは、「自分に合ったサイズとデザインを選べる」点です。

体型や着こなしのクセに合わせて仕立てられた着物は着心地が格段に良く、見た目の美しさにも差が出ます。

また、一度購入すれば繰り返し着用できるため、長期的に見ると経済的という利点もあります。

一方で、デメリットはやはりコストと保管の手間。

絽の訪問着や色無地であれば仕立て代込みで10万円〜30万円が相場となり、小物類を揃えるとさらに費用がかさみます。

さらに、着用後は専門のクリーニングや防虫管理が必要となるため、メンテナンス面も含めた負担は無視できません。

「今後も定期的にフォーマルな場に出席する予定がある」「着物にこだわりたい」という方には、購入が向いています。

加藤咲季さんの動画でも「自分にフィットする着物の重要性」は随所で触れられています。

レンタルの利便性と注意点(サイズ・品質チェック)

一方、レンタルは「一度きりの着用」や「手軽に楽しみたい」方におすすめの選択肢です。

近年はオンラインでも高品質なレンタルサービスが充実しており、絽や紗の訪問着・付下げを帯・草履・小物込みでフルセット1〜3万円前後で借りられるプランも多く存在します。

最大の利点は、収納やクリーニングの必要がなく、最新トレンドの着物を気軽に楽しめる点です。

ただし、注意すべきは「サイズ」と「品質」。

自分の身長や裄丈に合っていないと着姿が不格好になることもあり、事前のサイズ確認は必須。

また、写真では見えにくい生地感や色味が届いてから「思ったものと違う」と感じるケースもあります。

レンタルを利用する場合は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

口コミや実店舗の確認、試着サービスがあるかなどを事前にチェックしておきましょう。

どちらを選ぶべき?頻度・保管・着慣れ度での判断基準

購入とレンタル、どちらを選ぶかは「着用頻度」「保管スペース」「自分の着物スキル(着慣れ度)」の3点を基準に考えると判断しやすくなります。

【購入が向いている方】

- 年に2回以上フォーマルな着物を着る予定がある

- 自分の体型に合う着物が欲しい

- 自宅に保管スペースや湿度管理の環境がある

- 着物を自分で着られる、または着付けに慣れている

【レンタルが向いている方】

- 年1回程度の利用で充分

- 着物は誰かに着付けてもらう予定

- 着物の収納スペースやお手入れに不安がある

- いろいろなデザインを試したい

一度購入しても、別の行事で別の着物が必要になるケースもあるため、「最初の1枚はレンタルで様子を見て、その後購入を検討する」という段階的な選択もおすすめです。

長持ちの秘訣!汗抜き・保管・お手入れ方法

夏の着物は、汗や湿気によるダメージを受けやすい繊細な衣類です。

特に絽や紗などの絹素材は、見た目の涼やかさと裏腹に、湿気や皮脂汚れにとても敏感。

せっかく気に入って手に入れた1枚も、正しいケアをしなければ、次のシーズンには黄ばみやシミが出てしまうこともあります。

ここでは、夏のフォーマル着物を美しく長持ちさせるための「着用後の汗抜き」「お手入れのタイミング」「保管方法」について具体的に解説します。

着るときの気遣いだけでなく、脱いだ後の扱いが美しさを左右する――それが夏の着物です。

絽・紗のクリーニング・汗抜きのポイント

絽や紗の着物は、1回の着用でも思いのほか汗や皮脂を吸収しています。

とくに襟元・袖口・背中は体温と接触するため、目に見えない汚れが蓄積しがち。

汗抜きを怠ると、保管中に酸化が進み、次のシーズンには黄ばみや黒ずみが発生することがあります。

加藤咲季さんの動画【着物を洗う頻度はどれくらい?】でも明言されている通り、基本的には「ワンシーズン終わりに一度、信頼できる悉皆屋さんに出す」だけでOK。

頻繁に洗うのは逆に生地を傷めてしまうため、必要最小限のケアが推奨されます。

また、着用後すぐに「陰干し」して、湿気を飛ばすのも忘れずに。

着物ハンガーに掛けて風通しの良い室内で半日〜1日干すだけでも、次に着る際の状態は大きく変わります。

アイロンはNG。

しわが気になる場合は専門店での仕上げを依頼しましょう。

麻の家庭洗濯法と収縮対策

麻素材の着物や襦袢は、汗をよく吸い、乾きも早いため、夏場の快適素材として重宝します。

そして何より、家庭で洗えるという手軽さが魅力です。

ただし、縮みや色落ちのリスクもあるため、洗濯にはいくつかの注意点があります。

基本は「手洗い」または「洗濯ネットに入れて洗濯機の弱水流」。

洗剤は中性洗剤を選び、漂白剤や柔軟剤は避けましょう。

脱水も軽めにし、干すときは形を整えて陰干しが鉄則。直射日光は色あせの原因になるので避けるのが無難です。

なお、麻は収縮しやすい素材のため、あらかじめ「水通し(プレウォッシュ)」済みの製品を選ぶと安心です。

購入時に「家庭洗濯対応か」「縮み防止加工がされているか」も確認しておくと失敗がありません。

麻着物に関するお手入れの話題は、【第五弾「化繊」着物に使われる素材】でも語られています。

保管時の虫干し・防虫・タンス管理

夏着物を保管する際の基本は、「清潔にしてから、湿気の少ない場所で収納する」ことです。

汗や皮脂がついたまましまってしまうと、シミやカビ、虫害の原因になります。

しまう前には必ず「陰干し」で湿気を飛ばし、着物用のたとう紙に包んで収納します。

たとう紙は通気性が良く湿度を吸ってくれる紙製品で、1年に1度の交換が理想。

さらに、虫よけとして「無臭の防虫剤」を入れると安心です。

また、湿気がこもらないよう「虫干し(むしぼし)」も大切な習慣です。

湿度の低い秋晴れの日などに、数時間だけ着物を風通しの良い室内で干すことで、カビや虫害を予防できます。

押し入れや和箪笥に収納する際も、除湿剤の併用がおすすめです。

保管に関する注意点も【着物を洗う頻度はどれくらい?】にて詳しく説明されています。

まとめ

夏のフォーマル着物を美しく、そして心地よく着こなすには、「絽・紗・麻」の素材それぞれの特性と、着用する場面に応じた正しい判断が欠かせません。

絽は格調高いフォーマルに、紗は軽やかなセミフォーマルやお洒落着に、麻は自由度の高いカジュアル着として、季節感とTPOの両立を叶えてくれます。

加えて、購入とレンタルの選び方や、汗を含んだ着物の正しいお手入れ方法を知っておくことで、大切な一着を長く愛用することができます。

汗抜き、陰干し、虫干し――これらのひと手間が、次の季節にも気持ちよく袖を通せる秘訣です。

着物は決して「堅苦しいもの」ではなく、知識と準備があれば日常にも特別な日にも寄り添ってくれる装いです。

この夏、フォーマルな場にふさわしい素材選びと着こなしで、自分らしい品格と涼を演出してみませんか。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。