「袖丈ってどれくらいが普通なの?」

「身長や腕の長さによって調整した方がいいのかな?」

着物を着てみたいと思ったとき、こんな疑問を抱いたことはありませんか?

普段着慣れていない着物には、独自の寸法ルールがあります。

なかでも袖丈は、見た目の印象を左右するだけでなく、着心地にも大きく関わる大切なポイントです。

とはいえ、「これが正解!」と一概に言えるわけではなく、体型や着物の種類によって調整が必要になることも──。

この記事では、以下の3点を中心に、袖丈に関する基本と実践的なポイントをやさしく解説します。

- 袖丈の一般的な基準と種類別の目安

- 体型や年齢による個人差とその調整方法

- 仕立て・購入時に気をつけたい注意点

初めて着物を選ぶ方も、これからお直しを検討している方も、自分にぴったりの袖丈で美しい着姿を楽しんでいただけるようお手伝いします。

自分らしい着こなしのヒントを、ぜひ見つけてください。

Contents

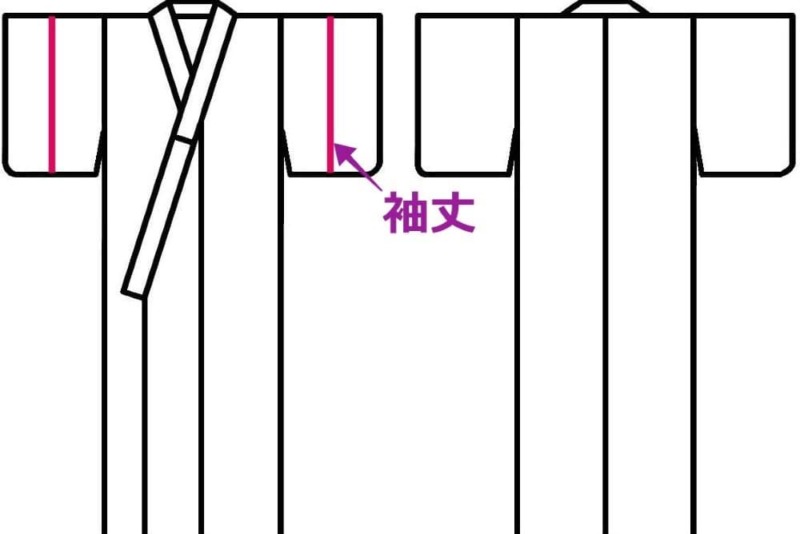

着物の袖丈とは?その役割と意味

着物における「袖丈(そでたけ)」とは、袖山(肩の付け根)から袖の先端までの長さのことを指します。

洋服で言えば袖の長さにあたりますが、着物では腕の可動域や着姿の印象に影響を与える、重要な要素の一つです。

袖丈は単なる長さではありません。

振袖のように長くて華やかな袖は、若さや晴れの日の特別感を象徴する一方、訪問着や色無地では控えめな印象に整える必要があります。

つまり、着物における袖丈は、年齢・場面・着物の種類などと密接に関わりながら、美しさと調和をつくり出しているのです。

それではまず、袖丈の定義と正しい測り方、そして着姿にどう影響するのかを見ていきましょう。

袖丈の定義と測り方

袖丈とは、袖付けの肩山から袖の下端までを、まっすぐ垂直に測った長さです。

仕立て寸法においては、左右同じ寸法で仕立てるのが基本ですが、個人の腕の長さや体型に合わせて調整することもあります。

測るときは、着物を広げて、肩山のラインから下へ垂直にメジャーを当てると正確に計れます。

振袖のように袖下が大きく開いている着物の場合でも、同じ方法で測定できます。

袖丈には「一尺三寸(約49cm)」など和装独特の寸法単位が使われることがありますが、最近では「cm表示」の表記も増えており、初心者の方も安心して選べるようになってきています。

袖丈が与える印象と着姿のバランス

袖丈は、着物の印象に大きく影響を与えるパーツです。

たとえば、長い袖はエレガントで動きに表情が出やすく、若々しい印象に。

一方で短めの袖丈は落ち着きやきちんと感を強調し、大人の女性らしい雰囲気を演出します。

また、袖丈が長すぎると手が隠れてしまい不便に感じたり、短すぎると寸足らずに見えて着崩れた印象を与えることも。

だからこそ、見た目のバランスと機能性の両面を意識した調整が大切です。

加藤咲季さんも「袖丈は見た目の印象に直結するので、仕立てるときは身丈や裄だけでなく袖丈も一緒にバランスを見るのがポイント」としています。

着物の種類別・袖丈の基準を知ろう

袖丈の基準は、すべての着物で同じではありません。

着物の種類によって、求められる袖丈には違いがあります。

それはTPOや年齢、着物が持つ意味合いによるもので、「格」や「用途」によって適した袖丈があるのです。

たとえば、振袖のように晴れの日に着るフォーマルな装いでは、長めの袖丈で華やかさを強調します。

一方、訪問着や色無地などのフォーマルでも控えめな装いには、上品さや落ち着きが出るよう標準的な袖丈が選ばれます。

ここでは代表的な着物の種類ごとに、袖丈の基準を整理してみましょう。

訪問着・色無地・付下げの袖丈基準

訪問着や色無地、付下げといったフォーマルな場でも活用できる着物では、袖丈は「一尺三寸(約49cm)」が一般的な基準とされています。

この長さは、身長や体格に関係なく使いやすく、動作の邪魔にならない長さでもあります。

成人女性の平均的な体型であれば、自然に手首の少し上あたりに袖がくる寸法です。

特に訪問着では、落ち着いた上品な雰囲気が求められるため、袖丈が長すぎると若々しさが目立ってしまい、場にそぐわない印象を与えることもあります。

仕立て直しの際も、まずはこの基準をもとに調整を検討するのが安心です。

振袖・小紋・浴衣などの袖丈の違い

一方で、振袖や小紋、浴衣などでは、それぞれに異なる袖丈が用いられています。

特に振袖は、袖丈が「二尺(約76cm)」〜「三尺(約114cm)」と非常に長く、袖の長さによって「中振袖」「大振袖」などの種類に分かれます。

未婚女性の第一礼装であるため、華やかで流れるような袖の動きが特徴です。

小紋や紬などのカジュアル着物では、一尺三寸よりもやや短めに仕立てることもあります。

日常使いでは機能性や動きやすさを優先するため、多少短めの袖丈が好まれる傾向にあります。

浴衣も同様に、活動的な場での着用を想定して袖丈がやや短くなるケースが多く、約45〜48cm程度が一般的です。

現代の既製品では袖丈が固定されていることが多いため、選ぶときは全体のサイズバランスを見て判断しましょう。

体型・年齢による個人差と調整のポイント

「基準の袖丈で仕立てたのに、なんだかしっくりこない…」

そんな違和感の原因は、多くの場合「体型の個人差」にあります。

腕の長さ、肩幅、身長などは人それぞれ異なるため、同じ寸法でも着姿に差が出るのです。

また、年齢による印象の変化も、袖丈選びに影響を与えます。

ここでは、自分らしい着姿を叶えるために意識したい「個人差」と「調整の考え方」について解説します。

腕の長さや身長とのバランスを考える

着物の袖丈は、手の甲に少しかかるか、手首のくるぶしの少し上あたりにくるのがバランスのよい着姿とされています。

しかし、腕が長め・短めの方が基準通りの袖丈で仕立てると、「長すぎる」「短すぎる」と感じることも。

たとえば、身長が高く腕も長い方が一般的な一尺三寸(約49cm)の袖丈で仕立てると、袖が手首よりもだいぶ上になってしまい、やや寸足らずな印象になります。

逆に小柄な方が同じ寸法で仕立てると、袖が手の甲までかかってしまうこともあります。

加藤咲季さんは、「袖丈は、必ずしも“基準通り”でなくてもいい」と説明しています。

大切なのは、着たときに全体のバランスが取れていて、自分が快適に感じられるかどうか。

そのため、仕立てやお直しの際には、腕の長さを実測し、着姿との相性を考えることが重要です。

また、裄丈(ゆきたけ)との関係も見逃せません。

袖丈と裄丈がアンバランスだと、袖口が不自然に見えることもあるため、両方をセットで調整する意識が求められます。

年齢による印象の違いと選び方のコツ

年齢によって、似合う袖丈の「見え方」や「求められる印象」も変わります。

たとえば、20代の方が少し長めの袖丈で仕立てると、柔らかく可憐な雰囲気に。

対して、50〜60代の方が同じ長さの袖丈を選ぶと、ややアンバランスで野暮ったく見えることもあります。

特にフォーマルな場面では、「落ち着き」や「きちんと感」が求められることが多いため、やや短め〜標準の袖丈が安心です。

反対にカジュアルな装いでは、あえて長めにして個性や遊び心を加えるのもひとつの方法です。

加藤咲季さんも「年齢を重ねたときは“袖を引きすぎない”ほうが、すっきりとした印象になって素敵」と話しています。

年齢を重ねるごとに、シルエット全体の重心バランスや品の出し方が変わるため、袖丈もそれに合わせて少しずつ調整していくのが自然な着こなしのコツです。

袖丈で失敗しないために注意すべきこと

袖丈は、一度仕立ててしまうと簡単には直せない大切な寸法です。

特に初めて着物を購入する方や、レンタル・既製品を選ぶ方にとっては、「気づかないうちにバランスが崩れていた…」というケースも少なくありません。

ここでは、よくある失敗例や見落としがちな注意点をもとに、袖丈で後悔しないためのポイントをご紹介します。

既製品・レンタル着物での注意点

既製品やレンタル着物は、標準寸法で仕立てられていることが多く、袖丈も「一尺三寸(約49cm)」前後に統一されている場合がほとんどです。

そのため、平均的な体型の方には問題なくフィットしても、腕が長め・短めの方には合わないこともあります。

実際に「着たときに手首が妙に出てしまって落ち着かない」「写真を見たら袖が寸足らずに見えて恥ずかしかった」という声も。

特にレンタルの場合は試着の機会が限られるため、可能であれば実寸サイズを事前に確認し、自分の腕の長さと比べておくことをおすすめします。

加藤咲季さんも、「身長だけで選ばず、袖丈や裄丈も含めて“着たときの見た目”を意識することが大切」と話しています。

オンラインで購入・レンタルする場合は、サイズ表をよく確認し、腕の長さとのバランスをイメージしてから選ぶと安心です。

お直し・オーダー時の確認ポイント

反対に、お仕立てやお直しの場合は「自由に決められる」というメリットがありますが、だからこそ確認すべきポイントも増えます。

特に注意したいのが以下の3点です。

- 腕の実寸を測っているか?

メジャーで肩山から手首のくるぶし上までをまっすぐ測るのが基本です。測定時は自然な姿勢で行うこと。 - 裄丈とのバランスが取れているか?

袖丈だけでなく、肩幅と袖幅を合わせた「裄丈」との調和を忘れずに。 - 用途に応じた長さになっているか?

フォーマル・カジュアルなど、着る場面によって適した袖丈は異なります。使用目的をきちんと伝えることが重要です。

また、お直しには限界があり、「袖口に紋がある」「柄合わせの関係で生地が足りない」など、希望通りの修正ができない場合もあります。

そのため、仕立て前やお直し前には、専門の方としっかり相談することが何よりも大切です。

まとめ

袖丈は、ただの“長さ”ではありません。

着物の印象を決める重要な要素であり、あなたらしい着姿をつくるための大切な選択肢です。

標準的な袖丈の基準はありますが、実際には体型や腕の長さ、年齢、そして着る目的によって「ちょうどいい袖丈」は人それぞれ異なります。

大切なのは、見た目と動きやすさのバランス、そして自分自身が心地よく感じられることです。

仕立てや購入の際は、ただ寸法に当てはめるのではなく、「どんな場面で」「どんな気持ちで」着たいかを想像してみてください。

その思いに合った袖丈を選ぶことで、着物がぐっと身近で、楽しい存在になります。

加藤咲季さんの動画やアドバイスを参考にしながら、自分にぴったりの袖丈と、あなただけの美しい着姿をぜひ見つけてください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。