「夏場の着物で汗ビッショリ…どうやって防げばいいの?」

そんな悩みを感じたことはありませんか?

とくに発汗量が多い方にとって、夏の着物は快適さと美しさの両立が難しいものです。

通気性や吸湿性が悪ければ、すぐに汗ジミやムレ、着崩れの原因に。さらにお手入れや費用の問題も気になりますよね。

この記事では、とくにこんなことを知りたい方に向けて、以下のポイントを丁寧に解説します。

- 夏場でも快適に過ごせる、通気性・吸湿性に優れた肌襦袢の選び方

- 汗をかいても着崩れしにくい、補正と小物の工夫

- 汗ジミ・皮脂汚れを防ぐ着物のお手入れ方法

機能性と着姿の美しさを両立させたい方に、きっと役立つ内容です。

それではさっそく、通気性を左右する「素材選び」から始めていきましょう。

通気性と吸湿性が決め手!素材別肌襦袢の選び方

着物姿を快適に保つためには、「肌襦袢の素材選び」が何よりも重要です。

とくに夏場や汗をかきやすい方にとって、通気性と吸湿性を兼ね備えた肌着を選ばないと、ムレや汗ジミによって不快感や着崩れの原因になってしまいます。

肌襦袢は直接肌に触れるアイテムだからこそ、季節や体質に合ったものを選びたいですね。

加藤咲季さんも動画【肌着の種類】の中で、肌着には「上下セパレート型」や「ワンピース型」などの種類があり、機能や着心地を重視して選ぶことの大切さを解説しています。

とくに汗をかく夏場には、「汗を吸ってくれる半袖インナー」がおすすめとし、ご自身もユニクロのエアリズム半袖タイプを活用しているとのこと。

これは、汗が直接着物に染みるのを防ぐために有効な工夫です。

それでは、通気性や吸湿性の観点から、代表的な素材とその特徴を見ていきましょう。

綿・麻・絽・楊柳それぞれの特徴と比較ポイント

肌襦袢でよく使われる素材には、それぞれ異なる特徴があります。

発汗量の多い方が注目すべきポイントは、「吸湿性」「速乾性」「肌触り」です。

綿(コットン)

吸湿性に優れ、肌当たりがやさしい天然素材。

とくにガーゼ生地や天竺などの柔らかい綿素材は、汗をしっかり吸ってくれるため、下着として安心して使えます。

ただし、乾きが遅く汗冷えを招く場合もあるため、速乾性を補う工夫が必要です。

麻(リネン)

通気性・速乾性ともにトップクラスの素材。

蒸し暑い日や汗を大量にかく方にとっては非常に快適です。

ただしシャリ感があり肌に硬く感じられることもあるので、肌が敏感な方は注意が必要です。

絽(ろ)

夏着物でも使われる透け感のある織物。

見た目も涼やかで、襦袢や肌着に使うことで涼しげな印象を与えられます。

ただし、吸湿性自体はやや低めのため、下に吸汗性のインナーを重ねて着る工夫が必要です。

楊柳(ようりゅう)

表面に細かなシボ(しわ)がある織り方で、肌に張りつきにくいのが特徴。

風通しも良く、綿楊柳やポリエステル楊柳など素材によって特性は異なります。

とくに綿楊柳は吸湿性も兼ね備えており、快適な着用感があります。

——こうした素材選びに加えて、加藤咲季さんが紹介しているように、「キャミソール型ではなく半袖型を選ぶ」ことも見落とせないポイントです。

脇から肌着が見えにくく、汗もよく吸収してくれるため、着物姿を清潔かつ美しく保ちやすくなります。

次の章では、汗をかいても着崩れしないための補正と小物使いの工夫について詳しくご紹介します。

汗取り&補正で着崩れ防止!夏の着付け小物活用術

肌襦袢だけでなく、汗をしっかり受け止めて着姿をキープするには、小物の活用が欠かせません。

とくに発汗量が多い方の場合、補正と汗対策を兼ねた工夫があると、着物がぐっと楽になります。

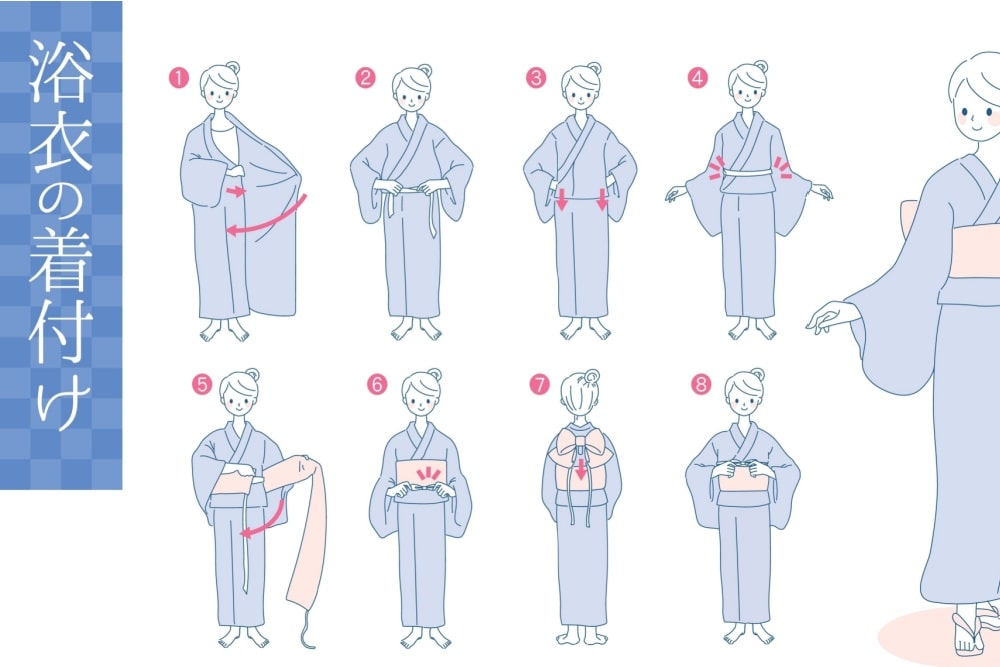

加藤咲季さんの動画【肌着の着方】でも、セパレート型の肌襦袢と裾除けを使った具体的な着方や、下半身の汗取り対策について丁寧に解説しています。

夏場におすすめの下着の選び方や重ね方も紹介されており、初心者にもわかりやすい構成です。

ここでは、夏の汗・着崩れ対策に役立つ代表的なアイテムや実践テクニックをご紹介します。

大判ガーゼ/ステテコ/メッシュ帯板などの使い方

まずは、大判ガーゼ・ステテコ・メッシュ帯板などの使い方についてご紹介していきます。

大判ガーゼの補正

汗を吸ってくれる素材として定番なのが「大判ガーゼ」。

脇下や背中など汗をかきやすい部分にあらかじめ折りたたんで挟み込むことで、肌着や着物本体を汗ジミから守ることができます。

洗濯も簡単で、繰り返し使える点も便利です。

ステテコや裾除け

下半身のムレ対策には「綿楊柳ステテコ」や「吸汗速乾素材の裾除け」が効果的です。

裾さばきを良くし、着物が肌に貼りつくのを防いでくれるため、汗で不快になるのを大幅に軽減できます。

メッシュ帯板・帯枕

通気性のある「メッシュ素材」の帯板や帯枕は、帯周りの熱こもりやムレを和らげます。

とくにポリエステルや化繊の帯は蒸れやすいため、こうした小物の導入で不快感を軽減できます。

冷却シート・制汗剤・日傘・扇子など即効テクニック

汗のかきやすい首すじ・脇・背中などに「冷却シート」や「制汗剤」を仕込むのも夏の定番対策です。

とくに無香料タイプの汗ふきシートは、外出先での応急処置にも重宝します。

また、着物姿を涼しげに見せつつ、実際の暑さも和らげるアイテムとしては「日傘」「扇子」が優秀です。

日傘は紫外線だけでなく体感温度の上昇を抑え、扇子は汗がにじんだときのエチケットにも役立ちます。

加藤咲季さん自身も、出先では「重ね着をしない日には、通気性のよい素材を選ぶ」と明言しており、必要以上に着込まず、小物で調整する方法を推奨しています。

汗ジミ&黄ばみ防止!着物のお手入れ完全ガイド

発汗が多い人にとって、もうひとつ気になるのが「汗ジミや皮脂による黄ばみ」です。

とくに淡い色の肌襦袢や夏着物では、少しの汗でも汚れが目立ちやすく、放置しておくと落ちにくい染みやにおいの原因になります。

とはいえ、毎回洗濯やクリーニングに出すのは大変。

そこで大切なのが、「着用後すぐの正しいお手入れ」と「季節の終わりに行うケア」をうまく使い分けることです。

加藤咲季さんの動画【着物を洗う頻度はどれくらい?】でも、着物の基本的なケアとして「ワンシーズンに一度の汗抜き」と「日々の陰干し」を組み合わせることを推奨しています。

濡れタオル押し洗い+陰干しの正しい方法

着物や肌襦袢は、日常的に洗うものではないため、着用後に次の方法で“汗を抜く”ことが大切です。

着用後はすぐに風通しの良い場所で陰干し

着物ハンガーにかけて湿気を逃し、直射日光の当たらない室内で半日〜1日ほど陰干しします。

湿ったまま畳むと、雑菌やカビの原因になるため注意しましょう。

汗ジミが気になる部分は濡れタオルで「押し洗い」

とくに襟元や背中、脇の下など、汗がたまりやすい箇所は、きれいな白タオルを濡らして硬く絞り、軽く「ポンポン」と叩くようにして汗を抜きます。

強く擦ると生地が傷むので要注意です。

押し洗いの後は、もう一度陰干ししてしっかり乾燥させてから畳むことで、ニオイや黄ばみを防ぐことができます。

クリーニング活用術(汗取り・皮脂除去)

肌襦袢や夏物の着物は、シーズン終わりに「汗抜きクリーニング」に出すのが理想です。

とくに麻や絽など薄手の素材は皮脂が浸透しやすいため、目に見えない汚れが残りやすいのです。

加藤咲季さんも「フォーマル着物はすぐに次の機会がないなら、汗抜きに出す」としており、襟元・袖口・背中のケアが肝心だと語っています。

これは、見た目に汚れが出ていなくても、数ヶ月後に黄変が浮き出てしまうリスクがあるためです。

また、肌襦袢の場合は自宅で洗える素材(綿やポリエステルなど)も多いため、洗濯表示に従ってネットに入れて手洗いまたは洗濯機の「手洗いコース」でケアするのもおすすめです。

帯や帯締め・帯揚げなどの小物類は、頻繁なクリーニングは不要ですが、「お気に入りのものだけ別に保管」「汚れが目立つ場合は専門店に相談」という柔軟な対応が安心です。

ここまでの対策を習慣づけることで、夏の着物姿も快適に、長く美しく保つことができます。

まとめ

発汗量が多い人にとって、夏場の着物は“暑さ・汗・着崩れ”との戦いになりがちです。

しかし、肌襦袢の素材選びや小物の工夫、日々のお手入れを少し見直すだけで、その不快感は大きく軽減できます。

本記事では、加藤咲季さんのYouTube動画を参考に、以下のような実践的な対策をご紹介しました。

- 通気性と吸湿性に優れた「綿・麻・楊柳」などの肌襦袢を選ぶ

- 補正と汗対策を兼ねた「ガーゼ・ステテコ・メッシュ帯小物」を活用する

- 着用後の「濡れタオル押し洗い」や「陰干し」で汗ジミを防ぐ

- シーズン終わりには汗抜きクリーニングで本格ケアを行う

加藤さんも語るように、完璧を求めすぎず、「気持ちよく過ごせる工夫」を一つずつ取り入れることが、長く着物を楽しむ秘訣です。

初めての方も、まずはできるところから。

素材選びと汗対策の第一歩を、今日から始めてみませんか?

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。