「自分で浴衣を着てみたいけど、帯結びがうまくいかない…」

「簡単なのに、きれいに見える帯結びのコツってないのかな?」

「友達や彼との夏祭り、自分で“映える”帯に仕上げたい!」

そんな風に思っていませんか?

浴衣の魅力を最大限に引き出すには、やっぱり“帯結び”が決め手。

しかし、初心者にとって、帯の「手」と「たれ」の扱い方や、リボンの整え方は難易度が高く感じられるものです。

とくに「回すと崩れる」「羽根のバランスが不揃いになる」といった声は非常に多く、イベント直前に焦るケースも少なくありません。

そこで本記事では、初心者でも“簡単・きれい・崩れにくい”を叶える帯結びを習得するために、以下について丁寧に解説します。

- 基本の文庫結びを“自分できれいに”仕上げる方法

- 誰でもできる!かわいく見える帯結びアレンジ3選

- 崩れない・緩まない帯結びの「ちょっとしたコツ」

さらに、加藤咲季さんの動画【半幅帯で基本の文庫結び】をもとに、実際の動きやコツも具体的にご紹介しています。

「時間がない」「不器用だから」と諦める前に、まずは一つの帯結びから。

あなたの浴衣姿を、もっと美しく、もっと自信あふれるものに変えてみませんか?

Contents

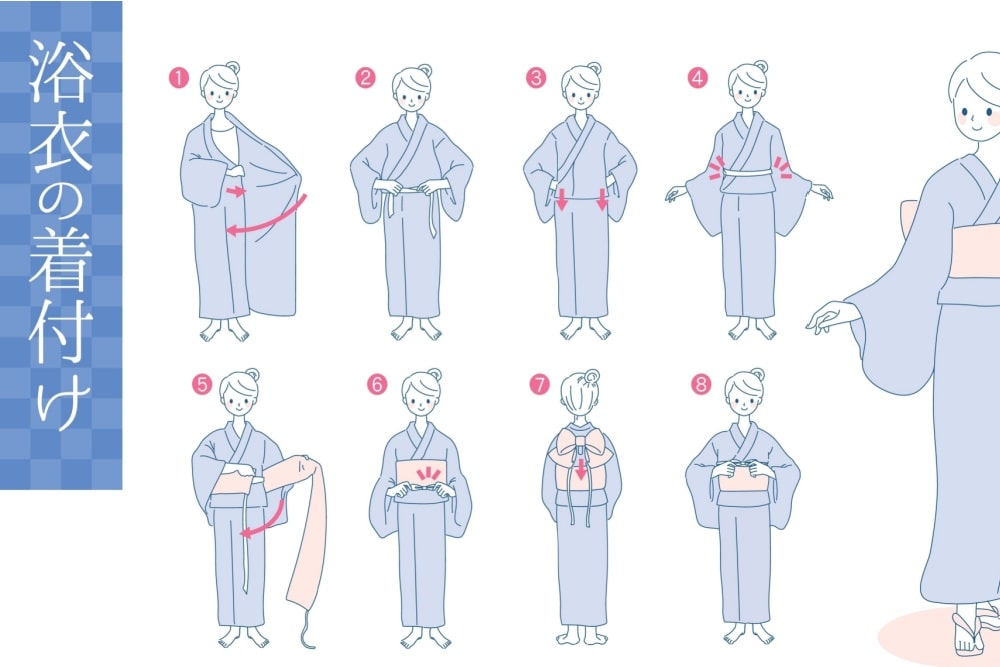

まずは基本!文庫結びを“ステップ・バイ・ステップ”でマスター

浴衣の帯結びでまず覚えておきたいのが、「文庫結び」です。

ふんわりとしたリボン型の後ろ姿は王道でありながら、アレンジも効くため初心者には最適です。

ただ、「簡単」とされている文庫結びも、やり方を誤ると左右非対称になったり、すぐに崩れたりしてしまうのが難点。

ここでは、加藤咲季さんが【半幅帯で基本の文庫結び】で解説している方法をベースに、誰でもきれいに結べる“基本のステップ”を紹介します。

この動画は、帯の持ち方、折りたたみ方、仮止めのテクニックなど、初心者にこそ見てほしいポイントが詰まった動画です。

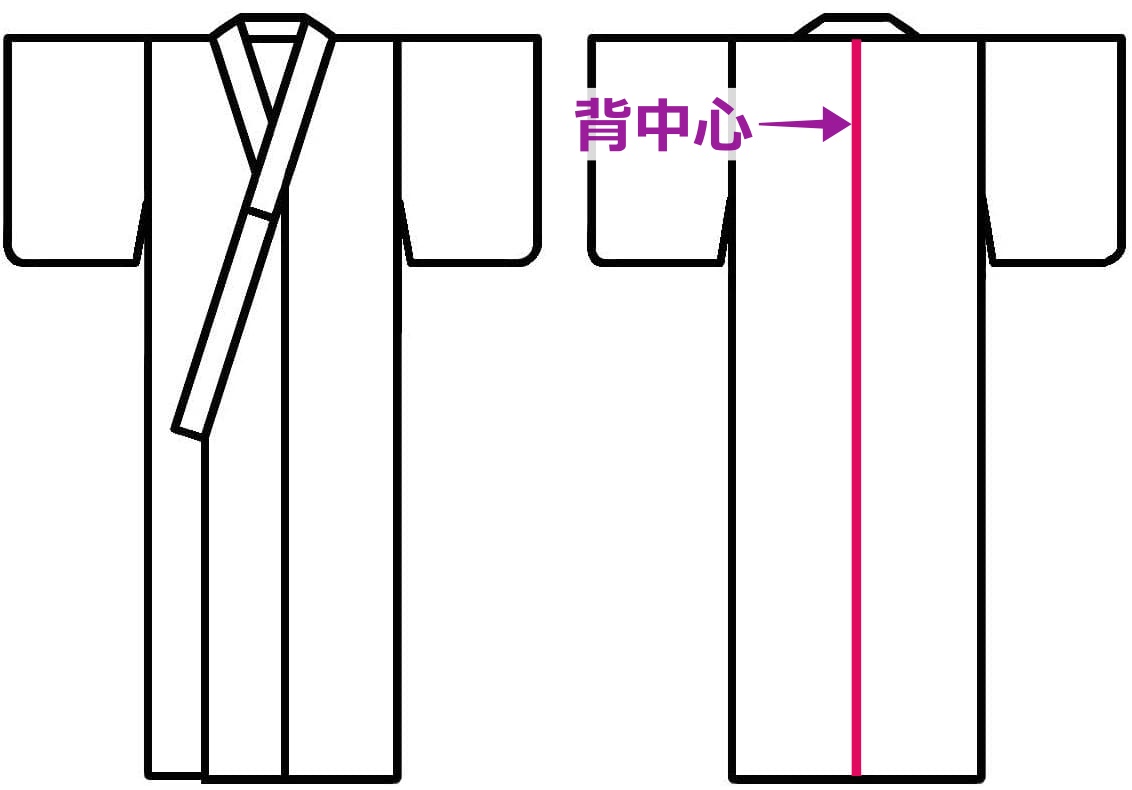

帯の「手」と「たれ」とは?役割と配置の基本を知ろう

帯結びを始める前に知っておきたいのが、「手」と「たれ」の役割です。

帯を結ぶときには、片方の短い部分を「手」、もう片方の長い部分を「たれ」と呼び、それぞれの長さと配置が成功のカギを握ります。

「手」は最終的に帯の結び目に差し込む役割があるため、結び始めの段階で腰骨より少し短めの長さにしておきます。

一方、「たれ」はリボンを作るために必要なので、腰からぐるっと体に一周半巻きつけられるだけの長さを取ってください。

加藤さんの動画では、最初に帯を体に当てる位置として「右手で“たれ”を持ち、左側から巻き始める」と紹介しています。

慣れないうちは、床に帯を広げて「手」と「たれ」のバランスを視覚的に確認してから取り掛かるのもおすすめです。

この基本の配分を間違えてしまうと、最後に帯の長さが足りず、リボンが小さくなったり結べなくなることがあるので、必ず最初に調整しておきましょう。

帯板&クリップの使い方で緩まない帯に!

帯が緩んでしまう原因の多くは、「巻く途中のズレ」や「結んだあとの圧不足」にあります。

その防止に効果的なのが、帯板ときものクリップの活用です。

初心者の方ほど“手抜きせずに道具を使う”ことが、美しい仕上がりと着崩れ防止につながります。

まず、帯板。

これは帯の下に差し込む硬い板で、帯のシワを防ぎ、前姿をすっきり見せてくれる必須アイテムです。

加藤咲季さんの動画【半幅帯で基本の文庫結び】でも、「帯板は中に入れるタイプがおすすめ」と紹介されています。

表に出ないタイプなら目立たず安心です。

帯を巻いたら、前中心に帯板を差し込み、帯と身体の間にぴたっと固定します。

こうすることで、動いても帯がヨレにくくなります。

次に、着物クリップ。

これは仮留めに使える小さな道具で、帯を結んでいる最中に両手を自由にすることができます。

帯を巻いて後ろに回す前、またリボンを作る工程でも、一時的に帯を留めておくことで手元の操作が格段に楽になります。

ポイントは「仮の固定」をこまめに入れること。

クリップで留めておけば、途中で帯がずり落ちる心配がなく、初心者でも落ち着いて形を整えることができます。

こうした道具を使うかどうかで、帯結びの仕上がりと自信は大きく変わってきます。

時短かつ美しく仕上げたい方こそ、ぜひ取り入れてみてください。

羽根(リボン)の折り方と後ろへの回し技

文庫結びの印象を大きく左右するのが、帯の“羽根”部分の美しさです。

左右対称でふんわりと広がった羽根は、見る人に上品で可憐な印象を与えます。

けれど実際には、「羽根が斜めになる」「形が崩れてしまう」といった悩みを抱える初心者は少なくありません。

加藤咲季さんの動画【半幅帯で基本の文庫結び】では、羽根をきれいに整えるためのコツを3段階で紹介しています。

まずひとつ目のコツは、「帯の折り目を“ジャバラ”にすること」です。

たれ部分をじゃばら状に4回ほど山折り・谷折りに畳むことで、自然なボリューム感が出て、リボンに立体感が生まれます。

折り幅は5cm程度が目安。均等に折ることで、バランスの良い仕上がりになります。

ふたつ目のコツは、「結び目をしっかり締めること」。

仮紐または帯の“手”を使って中心を固く結ぶことで、羽根がずれずに固定されます。

このとき、「しっかり引っ張る→戻す→もう一度締める」のリズムを意識しましょう。

帯が緩みにくくなり、形崩れの防止になります。

最後のポイントは、「帯を背中に回すときの動き方」。

ここで乱暴に動かしてしまうと、せっかく作った羽根が台無しに。

加藤さんは動画内で「右回しで、腰の位置を安定させながら回す」と丁寧に実演しています。

帯全体を“押しながら回す”ことで、羽根の形を保ったまま移動できるのです。

鏡の前で練習する際には、斜め上からも羽根の広がりをチェックしてみましょう。

上下左右のバランスを整えることで、360度どこから見ても美しい後ろ姿が完成します。

アレンジも簡単!初心者でも映える結び方バリエーション

文庫結びに慣れてきたら、もう少し個性を出せるアレンジにも挑戦したくなってきますよね。

とはいえ、難しすぎる帯結びはかえって失敗のもと。

そこでこの章では、初心者でも挑戦しやすく、しかも“人とちょっと差がつく”帯結びのアレンジを3つご紹介します。

どれも、文庫結びをベースにしているため、基本の動きがわかっていればスムーズに習得可能です。

「あの人、おしゃれだな」と思わせる、映える後ろ姿を目指しましょう。

なお、今回のアレンジ方法は以下の加藤咲季さんの動画を参考にしています。

初心者でも見ながら実践できる丁寧な解説つきで、安心して取り組めます。

角出し風アレンジ :小粋さをプラスした文庫変形

最初に紹介するのは、文庫結びのリボン形をアレンジして「角出し風」に仕上げる方法です。

羽根をふっくらさせながら、角のあるシャープなラインを作ることで、小粋で洗練された印象になります。

加藤咲季さんの動画【半幅帯で角出し風をアレンジ】では、羽根の根元をしっかり広げてから、輪っかをつくり、回しながら形を整えていく工程が紹介されています。

複雑そうに見えますが、実際には「輪をつくる→根元を引き締める→広げる」の3ステップで完成。

帯の柄や素材によっても印象が変わるため、大人っぽくも可愛くも仕上げられるのが特徴です。

結び目に変化をつけるだけで、人と被らない浴衣姿が演出できます。

カルタ結び : 最速1分!整然とした大人シルエット

続いてご紹介するのは、シンプルかつ時短でできる「カルタ結び」。

帯のたれを水平にたたみ、背中で札のような形に固定する結び方です。

名前の由来どおり、まるで“かるた札”のようにスッキリとまとまります。

加藤さんの動画【半幅帯でカルタ結び♪】では、手とたれの長さ調整から結び方、後ろに回すタイミングまで初心者向けに詳しく説明されています。

ポイントは「体の幅くらいで羽根を作る」こと。

全体のバランスが良くなり、動いても崩れにくい仕上がりになります。

リボン結びが苦手な方や、落ち着いた印象を演出したい場面にぴったり。短時間で着付けたいときにも重宝する結び方です。

仕上がりのプロ技!美しく見えるための3つのポイント

せっかく帯を結んでも、「なんだか野暮ったい」「リボンの形が決まらない」といった悩みは尽きません。

とくに浴衣はシンプルなぶん、帯の見え方ひとつで印象が大きく左右されます。

ここでは、帯結びの美しさをワンランクアップさせる「仕上げのプロ技」を3つご紹介します。

加藤咲季さんも繰り返し強調している“仕上げの微調整”こそが、初心者と上級者の差を分けるポイントです。

こうした細部への意識を少し加えるだけで、写真映えはもちろん、後ろ姿にも自信が持てるようになります。

鏡を見ながら羽根のバランス調整

帯を結び終えたら、必ず姿見(全身鏡)を使って後ろ姿をチェックしましょう。

とくにリボン型の文庫結びでは、羽根の「高さ」「左右の角度」「厚み」のバランスが整っているかが重要です。

加藤咲季さんの動画【半幅帯で基本の文庫結び】でも、「結び終えたあとに“手で持ち上げるように整える”」という動作が紹介されています。

これによって、羽根が下がって見えるのを防ぎ、ふんわりと立体感のある仕上がりになります。

また、羽根の折り山を少し斜めに広げると、動きのある自然なフォルムになります。

片側が大きすぎたり、羽根が斜めに垂れていたりすると全体が不安定に見えてしまうため、左右対称になるように微調整を行いましょう。

帯の中央に締めるコツと右回しの理由

帯を背中に回す際、回転の方向を意識することで“帯のズレ”を防げます。

基本は右回し(時計回り)が原則。

これは多くの浴衣の縫製や、帯の折り癖が右回しに対応しているためです。

回す際は、帯全体を「腰に押しつけるように」手で支えながらゆっくり動かすのがコツ。

これにより、帯全体のテンション(張り)が均一になり、中心がずれにくくなります。

また、帯の中心を“おへそよりやや下”に合わせて結ぶと、後ろ姿に安定感が生まれます。

高すぎると落ち着きがなく、低すぎると野暮ったく見えるため、自分の骨盤の高さを目安に調整するとよいでしょう。

動いても崩れにくい!仮留めと帯板の固定法

長時間着て動く場面では、「帯が緩んでくる」「羽根が下がる」といった着崩れが起こりやすくなります。

これを防ぐために重要なのが、結ぶ途中の“仮留め”と帯板の活用です。

先述したとおり、着物クリップを使って「たれ」を一時的に固定したり、リボンの中心を軽く仮紐で押さえたりすることで、手元が安定して仕上がりも崩れにくくなります。

さらに、帯板を前面に差し込むだけでなく、少しサイドに広げるようにセットすることで、帯全体の安定感がアップ。

とくに夏祭りや旅行などで長時間歩く場合には、着崩れ防止の大きな助けになります。

まとめ

浴衣の帯結びは、単なる「装飾」ではありません。

あなたの気分や所作、後ろ姿の美しさを大きく左右する大切な要素です。

本記事では、初心者でも失敗しない基本の文庫結びから、簡単にできるアレンジテクニック、そして仕上がりを格上げするプロの調整術までをお伝えしました。

どのステップにも共通していたのは、「丁寧に、少しだけ意識すること」。

それだけで帯の仕上がりは驚くほど変わります。

そして何より、自分の手で帯を結べるという体験は、浴衣をまとう喜びを何倍にもしてくれます。

「誰かにやってもらう」から「自分で整える」へ。

たったそれだけで、自信も満足感も変わってくるのです。

今回ご紹介した内容の多くは、加藤咲季さんの動画【半幅帯で基本の文庫結】でも解説しています。

言葉だけでは伝わりづらい“手の動き”や“形の整え方”をぜひ動画でも確認してみてください。

「浴衣は帯が命」とも言われます。

だからこそ、今年の夏は“自分で”帯を結んで、もっと自由に、もっと楽しく、浴衣を着こなしてみませんか?

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。