「夏の着物、透けたり汗でベタついたりしないか心配……」

そんな風に感じていませんか?

真夏の花火大会や観劇、お食事会など、涼やかな着物姿でお出かけしたい。

でも実際には、透け感や汗の不快感が気になって、着物選びや下着選びに悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、

- 透けない・ムレない下着と肌着の選び方

- 居敷当てや裾除けの工夫で後ろ姿も安心

- 応急処置や代用品での対策方法

といった具体的な方法をご紹介します。

対策を知ることで、真夏でも自信を持って美しく装うことができます。

「汗や透け」が気になるからこそ、きちんとした準備と選び方が重要なのです。

自分らしく、快適に、そして品よく夏着物を楽しむためのヒントをお届けします。

Contents

透けない・ムレない「夏着物」の土台づくりとは?

真夏の着物姿を美しく快適に保つために、まず整えたいのが「肌に最も近い部分」の装いです。

下着や肌着の選び方ひとつで、透け感を抑えることも、汗によるムレやベタつきを軽減することも可能になります。

とくに初心者の方は、何をどこまで揃えれば良いのか分からず、結果的に暑さや不快感で着物が嫌になってしまうこともあります。

ここでは、着物にふさわしい下着の種類や肌着の組み合わせを紹介しながら、暑い季節でも快適に過ごせる着付けの土台作りについて解説します。

着物に最適な下着と肌着の組み合わせ

着物の下には、和装用ブラジャーと肌着(または和装スリップ)を組み合わせて着用するのが基本です。

下着でまず注意すべきなのは、ラインが出にくく、締めつけが少ないタイプを選ぶこと。

和装ブラジャーの中でも「パッド入りで胸をなだらかに見せるもの」がとくにおすすめです。

胸が大きい方は押さえが効くもの、小柄な方はデコルテにボリュームを持たせるタイプが向いています。

ショーツについても、レース付きや縫い目の目立つものは避け、ラインが響かない無地で薄手のものを選びましょう。

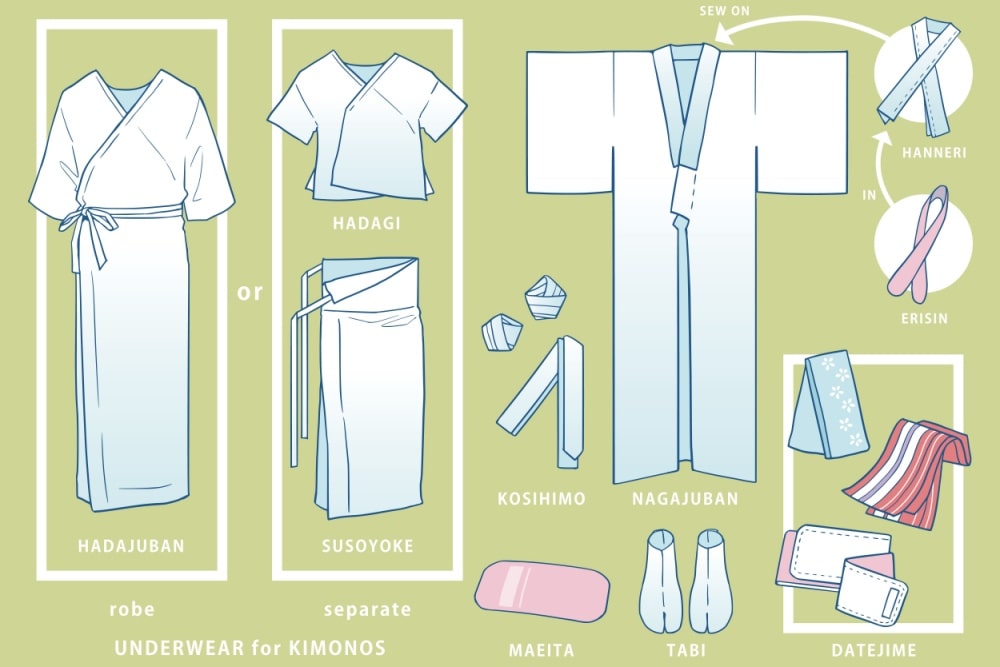

肌着には「セパレート型(肌着+裾よけ)」と「ワンピース型(和装スリップ)」があります。

着脱のしやすさや涼しさを重視するなら、ユニクロなどのエアリズム素材で半袖インナーを代用するのも効果的です。

ただし、キャミソール型は脇が見えやすくなるためNG。

着物の構造上、脇に空きがあるため、腕を上げたときに肌が直接見えてしまう危険があります。

この内容は動画でも解説しています。

汗をかいても快適に過ごすための工夫

真夏の暑さ対策には「汗取り効果」と「速乾性」が大切です。肌着の素材は吸湿性と速乾性を兼ね備えたものが理想的。

綿は汗を吸いやすい反面、乾きが遅くべたつきやすいため、通気性の良い混紡素材や機能性インナーが好まれます。

また、肌着は毎回洗えるものを選ぶことで衛生面の不安も解消されます。

加藤咲季さんは、「洗える肌着を選んでおくと、半襟ごとそのまま手洗いできて便利」とも話しています。

とくに夏は1日で汗をたっぷりかくので、洗える肌着と半襟の組み合わせは衛生的にもおすすめです。

セパレート型を選ぶ場合は、裾よけと肌着の丈や位置がズレないように着るコツもあります。

基本の対策① 肌襦袢+裾よけ(ステテコ)を正しく選ぶ

「透け」と「ムレ」の両方を防ぐうえで、肌襦袢と裾よけ(またはステテコ)の組み合わせは非常に重要です。

肌に直接触れるこの2点がしっかり機能すれば、外からの見た目にも美しさが保たれ、内側の汗対策も万全になります。

ただ「とりあえず和装スリップを着ればいい」という考え方では、真夏の厳しい条件に耐えきれないことも。

ここでは、それぞれの役割や形、素材の違いを理解し、自分に合った選び方を知ることが大切です。

素材・形の選び方:和装スリップとの違い

肌襦袢と裾よけを組み合わせる「セパレート型」は、最も一般的な構成です。

体に合わせて調整がしやすく、裾除けの巻き方で涼しさや快適性をコントロールしやすいという利点があります。

一方、和装スリップ(ワンピース型)は被るだけで着られる手軽さが魅力ですが、体型や暑がり度によっては「熱がこもりやすい」「ズレやすい」と感じることも。

加藤咲季さんも「夏はユニクロのエアリズムを使うこともありますが、半袖タイプを選ぶことが大切」と話しています(※)。

通気性と吸湿性のある素材を選び、必要に応じて洋装用のインナーを上手に取り入れる工夫が推奨されています。

和装用にこだわりすぎず、代用品を活かす柔軟な発想も快適さのカギです。

※参考動画:肌着の種

色の選び方:白・ベージュ・無地の理由

透け対策の基本は「目立たない色」を選ぶことです。

とくに、白やベージュ、肌に近いトーンの無地は、どんな着物にも響きにくく、透けても見えにくいのが大きな利点です。

下着や肌着に柄物や濃い色を使ってしまうと、薄物や絽(ろ)・紗(しゃ)などの夏着物の下からしっかり透けてしまいます。

とくに白い着物や淡い色の浴衣では、下着の色やラインがくっきり見えてしまうケースも。

下着の色だけでなく、「ショーツの縫い目やレースが浮き出る」ということもよくあるので、シンプルで縫い目の少ないものを選ぶようにしましょう。

和装ブラ、肌襦袢、裾よけすべてに共通するのは「肌になじむ色・無地・透けない構造」であること。

この3点を押さえることで、真夏でも安心して美しく着こなせる基礎が整います。

基本の対策② 居敷当て&裾除けの工夫

夏の着物における「後ろ姿」の印象は、想像以上に大切です。

とくに絽や紗といった透け感のある着物は、光の加減で下着のラインやショーツの影が浮かび上がることがあります。

そこで重要になるのが、居敷当て(いしきあて)や裾除けの工夫です。

これらは見た目の美しさを保つだけでなく、汗ジミの防止や生地の保護といった実用的な役割も果たします。

ちょっとした着付けの工夫で、透けやすい部分をスマートにカバーできるのです。

居敷当ての役割と付け外しポイント

居敷当ては、着物の背面、とくにお尻のあたりに透け防止のために縫い付けられた布地です。

主に絽や紗などの薄物着物に使われますが、レンタル着物にはついていないこともあるため、自前の着物であっても確認が必要です。

透け対策として非常に効果的なこの布地ですが、付ける位置やサイズが不適切だと逆にごわついて見えたり、涼しさが損なわれたりする場合もあります。

そのため、汗をかきやすい腰〜ヒップの範囲をしっかりカバーしながらも、極力薄手で通気性の良い素材を選ぶことがポイントです。

最近では、取り外し可能な「貼るタイプ」の居敷当ても販売されており、透け感が気になる着物にだけ使うことができます。

自分で縫い付けなくても済むため、初心者にも扱いやすい選択肢です。

裾除けの巻き加減&前後逆付けテク

裾除けは、肌着の上から腰まわりに巻く布で、汗や汚れから着物を守る役割を果たします。

透け感のある薄物着物では、この裾除けの「巻き方」が非常に重要になります。

とくにショーツのラインが浮き出るのを防ぐには、腰に沿わせてフィットさせ、しっかり体に添わせるように巻くことが基本です。

加藤咲季さんも、「巻き方に少し工夫を加えると、より透けにくく美しい後ろ姿になる」と語っています。

たとえば、裾除けをあえて“後ろ前に巻く”というテクニック。

前後を逆に巻くことで、生地の重なりや位置が変わり、下着の影をカバーしやすくなるのです。

この小さな工夫ひとつで、涼やかさはそのままに、安心感のある後ろ姿を演出することができます。

応用テクニック:代用品や手軽アイテムの活用法

暑さが厳しい真夏には、正式な和装小物にこだわりすぎず、柔軟に代用品を活用することが快適さの鍵になります。

とくに着付け初心者やレンタル利用者にとっては、「これを使わないとダメ」という固定観念にとらわれず、自分の体型や汗のかき方に合わせて工夫することが、ストレスのない着物ライフにつながります。

ここでは、実際に着付けの現場でよく使われる代用品と、最終チェックとして欠かせない「後ろ姿の確認方法」について紹介します。

スポーツブラやエアリズムでの代用方法

和装ブラの代用として、多くの方に使われているのがユニクロの「エアリズム」や、ワイヤーなしのスポーツブラです。

とくに夏は「汗を吸ってもベタつかず、乾きやすい」機能性インナーの人気が高く、加藤咲季さんも「ユニクロのエアリズム(半袖タイプ)を夏に愛用している」と紹介しています。

注意点は、キャミソール型ではなく必ず“袖あり”のタイプを選ぶこと。

着物の構造上、脇に空きがあるため、キャミソール型だと腕を上げたときに肌が見えてしまいます。

これを防ぐためにも、半袖タイプのインナーが基本です。

ショーツも、縫い目が出にくいシームレスタイプや、ベージュのラインレスショーツを使うことで、万一透けても違和感が出ません。

和装用にこだわらなくても、日常使いのアイテムで十分代用できるケースが多いのです。

試着チェック&後ろ姿確認の重要性

自分では気づきにくい「後ろ姿の透け」は、外出先で気まずい思いをする原因になりかねません。

とくに、明るい場所や屋外の逆光では、思った以上に肌や下着の影が浮き出て見えることがあります。

そこでおすすめなのが、本番前にスマホのカメラで全身を撮影して確認すること。

できれば自然光の下で後ろ姿を撮り、透けやラインの確認を行いましょう。

また、裾よけやステテコがずれていないか、裾が巻き上がっていないかの確認も重要です。

とくにレンタル着物を利用する場合、事前に用意された下着のサイズや丈が合わないこともあるため、自前のインナーを一式用意しておくのも安心材料になります。

透けや汗染みは一度気になると終日落ち着かないため、「最初の5分の準備」で1日快適に過ごせると心得ましょう。

動画で解説!咲季さんの「透け・汗対策」ポイント

加藤咲季さんは、YouTubeで着物の着付けや装いに関する様々なコツを丁寧に紹介しています。

中でも「夏の下着・肌着の選び方」や「肌着の着方」については、透けや汗によるトラブルを防ぐための実践的なアドバイスが満載です。

この章では、動画で紹介されているポイントをかいつまんでご紹介しつつ、参考にしたいテクニックや判断基準を解説します。

動画でわかる!透け&汗対策の「正しい肌着選びと着方」

咲季さんの動画では、肌着選びにおいて次の3点がとくに強調されています(※)。

- 和装ブラは「パッド入りタイプ」が推奨

胸のラインをなだらかに整えることで、着姿が美しくなります。和装ブラでなくてもスポーツブラなどで代用可。ただしワイヤー入りは避けるべき。 - キャミソール型インナーはNG

着物の脇が空いているため、腕を上げたときに素肌が見えるリスクがあります。半袖タイプを必ず選ぶこと。 - 和装スリップやセパレート肌着を体型や場面に応じて使い分ける

セパレート型は汗をかいた時に部分的に取り換えやすく、暑い日にも向いています。

さらに、下着や肌着の色は「白またはベージュ」で無地が基本。

派手な柄や色付き下着は透けやすく、夏の薄物には不向きである点も明言されています。

動画で学ぶ応用&工夫の具体例

加藤咲季さんは、実際の肌着の着せ付け手順も動画内で細かく実演しています。

たとえば、「肌着と裾よけの重ねる順番」や、「肩の縫い目をまっすぐに整えることで熱がこもりにくくなる」など、テキストでは分かりづらいポイントも目で見て理解できるのが動画の魅力です。

また、夏場はエアリズム素材などの代用品をうまく活用しながら、あくまで「涼しさと品格を両立させること」が大切であることも語っています。

正式な肌着だけにこだわらず、自分の快適さを重視した選び方でいい——という柔軟なアドバイスは、着物初心者にとっても心強いヒントになります。

動画を見ながら実際に肌着を用意してみると、手の動かし方や肌への沿わせ方など、細やかな感覚が身についていきます。

着物を「苦しいもの」から「快適な日常着」へと変える第一歩として、動画学習は非常に有効です。

まとめ

真夏の着物は、正しい下着選びと工夫次第で、驚くほど快適になります。

透けやすい薄物でも、肌着や裾除けをきちんと整え、汗の対策をすれば、凛とした涼やかさを保ちながら着こなすことができます。

とくに大切なのは、以下の3点です。

- 「袖ありインナー」や「ベージュの下着」で透け防止

- 「肌襦袢+裾除け」「エアリズム」など機能性素材で汗対策

- 「後ろ姿チェック」や「居敷当て」で見えない部分も安心設計

また、加藤咲季さんのYouTubeでは、こうした実践的なテクニックを丁寧に解説しています。

とくに以下の動画は、初心者の方にも非常に分かりやすく、着物の基礎づくりに役立ちます。

透け感や汗の不安に振り回されず、気持ちよく、美しく。夏のイベントを着物で楽しむために、この記事があなたの一助となれば幸いです。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。