「名古屋帯のお太鼓って、どれくらい時間がかかるの?」

「慣れればサッと結べるもの?」

そんな疑問や不安を感じていませんか?

忙しい朝やお出かけ前のわずかな時間でも、慌てずに美しく帯を結びたい――そんな思いは、多くの人に共通しています。

そこでこの記事では、以下の3点を丁寧に解説します。

- お太鼓を短時間で整えるために必要な道具と下準備

- 手順を簡略化しながら、崩れず安定する結び方

- 時間がなくても失敗しない「安心の整えチェック法」

あなたの着物時間が、もっと心地よく、自信に満ちたものになりますように。

さっそく見ていきましょう。

Contents

お太鼓を結ぶ前に必要な道具と準備

名古屋帯でお太鼓を結ぶ前に、まず整えておきたいのが「道具」と「下準備」です。

帯の種類や柄にばかり目が向きがちですが、道具がそろっているか、体に合わせた準備ができているかで、仕上がりと所要時間に大きく差が出ます。

ここでは基本の道具の役割と、準備段階で意識しておきたいポイントを紹介します。

使う道具一覧:帯枕・帯揚げ・帯締め・仮紐・帯板

お太鼓結びで使用する基本アイテムは以下の通りです。

- 帯枕:太鼓の土台。高さや形に影響するため、滑り止め付きなど安定感のあるものが理想。

- 帯揚げ:帯枕を隠しつつ、帯の上部を整える布。薄く畳んで準備しておくと時短に。

- 帯締め:お太鼓を支える紐。装飾性もあり、コーディネートの印象を決定づける。

- 仮紐(2本):帯のたれ・お太鼓を仮固定するために使います。できれば摩擦の少ない素材を選びましょう。

- 帯板:胴に帯を巻く際、シワを防ぎ、なめらかに仕上げるために使用。背中まで回る長めの帯板がおすすめです。

これらの道具は、すぐに手が届くよう事前に腰ひもなどと一緒に準備しておくと作業がスムーズです。

特に仮紐や帯揚げは、使う順番にたたんでおくと時短に繋がります。

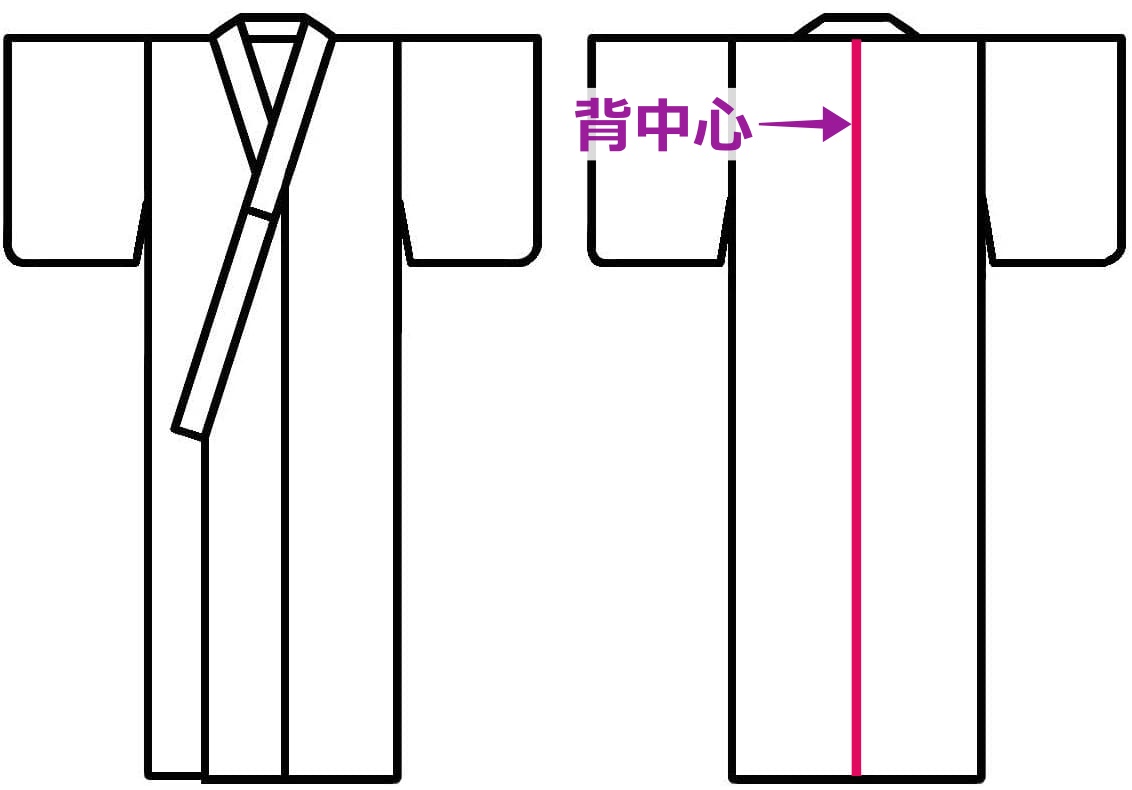

巻き方向・関東/関西の違い:地域による巻き方の違い

名古屋帯の巻き始めは「右巻き」「左巻き」のどちらかですが、これは地域差による習慣の違いがあります。

- 関東式(右巻き):手先を右肩に掛け、帯を時計回りに胴に巻く。

- 関西式(左巻き):手先を左肩に掛け、反時計回りに胴に巻く。

どちらでも正解ですが、地域の文化によって巻き方が異なります。

初めての方は、動画などで確認しながらどちらかに統一しておくと混乱がありません。

なお、加藤咲季さんの動画では関東式(右巻き)での所要時間と流れが紹介されています。

巻き始めの向きも合わせて参考にするとスムーズです。

時間短縮!美しく巻く“胴巻き”のコツ

実は、お太鼓結びの美しさと安定感は「胴巻き」の工程でほぼ決まります。

帯を体に巻きつけるこの初期段階が整っていれば、その後の太鼓部分が驚くほどスムーズに仕上がります。

この章では、短時間で美しく胴に帯を巻くための具体的なコツを紹介します。

手先を肩に預ける位置と胴の締め方

帯を巻く前に、手先(帯の細い方)を肩に預ける位置をしっかり決めることが時短のポイントです。

加藤咲季さんの動画では、手先を『体の中心からやや外側(肩幅程度)』に置くことで、巻き途中にずれにくくなると説明しています(※)。

巻き始めたら、以下のように進めます。

- 帯を1周目はやや軽めに、2周目はしっかりと締める(この2周目が肝心)

- 巻いた帯の重なりが水平になるよう調整

- 帯板を入れる場合は1周目と2周目の間に差し込むと、シワなく仕上がる

巻く際の注意点は、「巻きながら身体を回す」こと。

帯を引っ張るのではなく、自分の身体を軸にして帯を巻くと、力のロスが少なく、帯が歪まずに巻けます。

※参考動画:普段着きものを何分で着れるかやってみた

前結びテクやクリップの活用で緩みにくく

腕が上がりにくい方や、後ろで帯を扱うのが苦手な方には「前結び」も非常に有効です。

前で太鼓まで作ってから回すという方法は、左右対称に整えやすく、作業時間の短縮にもつながります。

また、帯を巻いたあとに仮留めとして小さなクリップを使用する方法も有効です。

巻いた直後に仮紐で固定するまでの間、帯が緩んでしまうことを防げます。

- 薄手のヘアクリップや和装用クリップを使用

- 巻き終わりの帯を挟むだけで形をキープ

ただし、クリップの跡がつきやすい素材の帯(織が柔らかい物など)には向かないため、使用前に目立たない部分で一度試しておくと安心です。

背中で作る太鼓形:たれの折り返しから仮紐まで

お太鼓結びの印象を左右するのが、背中にできる“太鼓”の部分です。

ここがゆがんだり、たれの長さが合わなかったりすると、全体のバランスが崩れて見えてしまいます。

この章では、たれを折り返す位置と、仮紐で固定するまでの要所を押さえます。

たれの位置を決める方法:柄の見せ方・長さ調整

太鼓を作る前に「たれ先」(帯の端)の長さを調整します。

加藤咲季さんの動画では、自分の体型に応じたたれの長さを背中で合わせる方法が紹介されています(※)。

以下のステップでたれを整えましょう。

- 背中に沿わせた帯のたれを「帯枕の下あたり」で一度折り返す

- 折り返した部分の長さは、最終的にお太鼓の“底”になるため、15〜20cm程度が目安

- 柄がある帯の場合は、柄が背中の中央に来るよう微調整するのがポイント

このとき、たれが長すぎると太鼓が垂れ下がって野暮ったく見え、短すぎると帯枕が見えてしまいます。

鏡で確認しながら、腰骨に触れるか触れないかのラインを目安にするとバランスが取りやすくなります。

※参考動画:普段着きものを何分で着れるかやってみた

帯枕を背中に装着・固定する手順

たれの長さが整ったら、帯枕を装着します。

加藤咲季さんは動画内で、「帯枕は脇までしっかり下げる」ことが帯揚げの整い方にも大きく関わると解説しています(※)。

■帯枕装着の手順■

- 帯枕を折り返したたれの上から背中に当て、体にフィットさせる

- 枕紐は前に持ってきてしっかり結ぶ(※肩の上から回すように通すとズレにくい)

- 両脇もしっかりと下方向へ引き、たるみを防ぐ

帯枕が斜めになっていたり、高すぎると、最終的にお太鼓の形が傾いてしまいます。

また、紐の締め加減が緩いと帯全体が崩れやすくなるため、背中で押さえた時点で違和感がないか必ず確認しておきましょう。

この後は、仮紐でたれを固定し、太鼓の輪郭を整えていきます。

次の章では、お太鼓の形を保ちつつ、手先を美しく処理するためのコツを紹介します。

※参考動画:【決定版】帯揚げを綺麗にするポイント

お太鼓の仕上げ──形の整え方&手先の片付け

お太鼓の輪郭が整い、帯枕で支えた後は、最終仕上げに入ります。

ここでのポイントは「崩れない安定感」と「美しい正面の整え方」です。

時間がないときでも、ここを丁寧に行うことで着姿がグッと締まります。

仮紐で大きさ調整→たれを帯の中に収納

お太鼓の仕上げには、仮紐での一時固定が不可欠です。

加藤咲季さんの動画でも、太鼓の高さや幅を仮紐で固定しながら整える工程が映されています(※)。

手順は以下の通り。

- 帯枕の上からお太鼓の「輪」ができるように形を作る

- 仮紐を輪の内側から下に通し、帯の下線と平行になるように背中で結ぶ

- たれ先を、仮紐の下(帯の内側)に折り込むようにして入れ込む

このときの太鼓の大きさは、背幅と帯の柄のバランスを見て決定します。

小さすぎるとアンバランスに、大きすぎると背負わされているように見えるため、後ろ姿を確認する鏡があると理想的です。

※参考動画:普段着きものを何分で着れるかやってみた

帯締めと帯揚げで仕上げる安定感とバランス

仮紐で固定した後は、本締めとして帯締めを巻き、最後に帯揚げを整えて仕上げます。

この工程は、見た目の印象と着崩れ防止の両方に関わる大切な仕上げです。

- 帯締め:手先とたれを抑え込むように締める。中心を意識して均等に引き、緩みなく固定。

- 帯揚げ:帯枕を覆うように丁寧に整え、端は内側へ美しく収める。

帯揚げについては、咲季さんが「折り紙のように整えるイメージで」と解説しています。

脇からきれいに広げてから畳み、折り返して結ぶのがコツです(※)。

また、帯締めと帯揚げの色合わせによって、コーディネート全体の印象も引き締まります。

派手すぎず、しかし沈みすぎない色を選ぶと、シーンにふさわしい上品な装いになります。

この一連の流れが終われば、最後は鏡で「後ろ姿」のバランスをチェック。

たれ先の長さや帯の水平ラインを最終確認し、必要があれば微調整して完成です。

※参考動画:【決定版】帯揚げを綺麗にするポイント

セルフで時短&崩れにくくするコツ集

名古屋帯のお太鼓結びを「自分で」「限られた時間の中で」行うには、技術よりも“段取り”と“工夫”が鍵になります。

着付けが慣れていない方でも、ほんの少しの意識で「短時間なのに崩れにくい」状態が実現できます。

ここでは、加藤咲季さんの動画内容をもとに、セルフ着付けのコツを集めました。

初心者が陥りやすいミスと対策

自分でお太鼓を結ぶ際に多いのが「最初の位置ずれ」や「締め不足」です。

これらは仕上がりのバランスだけでなく、時間ロスの原因にもなります。

咲季さんの動画【普段着きものを何分で着れるかやってみた】では、以下のミスに注意するようアドバイスされています。

- 帯の巻き始めが低すぎる:結果的に太鼓が下がり、全体が野暮ったく見える

- 帯枕の位置がずれている:中心から左右にずれると、帯揚げがうまく収まらない

- 仮紐の締めが弱い:たれやお太鼓が崩れる原因になる

これらを避けるためには、以下のような「事前準備」が有効です。

- 鏡で正面・側面・背面をチェックしやすい位置で作業する

- 手順ごとに道具を並べ、使う順に配置しておく

- 作業を「左右対称」「水平・垂直」に意識する

また、着物を着る前に肩・首を軽く回すストレッチをしておくと、帯を背負う動作がしやすくなります。

体験談に基づく練習法──鏡なし感覚で仕上げるコツ

加藤咲季さんが動画で推奨しているのが、「鏡に頼らず、感覚で仕上げる練習」です。

理由は、鏡に集中しすぎると“左右反転”に惑わされ、かえって時間がかかることが多いためです。

動画、【普段着きものを何分で着れるかやってみた】でも、咲季さん自身が10分以内で着付け完了している様子が確認できますが、その際も手元の動きは“体の感覚”で進めています。

効果的な練習方法は以下のとおりです。

- 初回は動画を見ながら、2〜3回模倣練習

- 以降はあえて鏡を使わずに、感覚だけで結んでみる

- 結び終えたら、背後をスマホで撮影して客観的に確認

この繰り返しで、鏡に頼らずとも手が自然と動くようになり、所要時間も短縮されていきます。

特に忙しい日の朝や、イベント前にはこの「反復練習」が大きな安心材料になります。

まとめ

名古屋帯でお太鼓を結ぶ所要時間は、慣れれば10分以内も可能です。

しかしそのためには、道具の準備、巻き方、仕上げ方までを「流れ」として理解し、自分なりのやりやすい形をつかむことが大切です。

本記事では、

- 結ぶ前に必要な道具と整え方

- 胴巻きから太鼓の作り方、仕上げ手順までの流れ

- セルフでも崩れにくく短時間で仕上げるためのコツ

を段階的に紹介してきました。

特に、帯枕と帯揚げの位置調整や仮紐の締め方が、崩れやすさを左右する重要ポイントです。

大切なのは、「完璧」を目指すのではなく、「心地よく着られること」。

毎日の積み重ねが、あなたらしい美しい着姿へと繋がっていきます。

どうぞ、焦らず楽しんで練習してみてください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。