「初心者だと長襦袢だけでどのくらい時間がかかるの?」

「手順が分かればもっとスムーズにできるのに…」

そんなふうに、初めての着物チャレンジに戸惑いを感じていませんか?

自宅で動画や記事を見ながら練習しているあなたにとって、「平均で何分くらいで着られるのか」はとても気になるポイント。

でも、情報はバラバラで何を信じればいいのか迷ってしまいますよね。

この記事では、以下のような悩みや疑問を解決します。

- 長襦袢だけを着るのにかかる平均的な時間は?

- 美しく着るための基本手順と時短のコツは?

- 補整や素材選び、練習方法でどれくらい差が出る?

結論から言えば、着付けに慣れた方は「5分以内」で着終わることも可能です。

加藤咲季さんのYouTubeでは、手順をわかりやすく整理することで、初心者でも短時間で着付けができる様子が紹介されています。

また、時間の短縮だけでなく、仕上がりの美しさや着心地の良さも大切にしたいと感じている方も多いのではないでしょうか。

だからこそこの記事では、時間だけでなく「仕上がりの美しさ」「練習しやすい方法」「初心者でも失敗しにくいコツ」まで丁寧に解説します。

まずは、長襦袢の着付けにかかる平均的な所要時間から詳しく見ていきましょう。

Contents

長襦袢は初めてでも〇分で着られる?目安時間のリアルデータを紹介

長襦袢を着るのに何分くらいかかるのか――これは初心者が最初に気になるポイントのひとつです。

実際の所要時間は経験や手順の理解度によって異なりますが、目安を知っておくことで焦らずに練習ができます。

加藤咲季さんの動画でも、長襦袢のみの着付けは慣れれば5分以内に収まることが多く、初心者でもコツを押さえれば10分程度で整えることが可能です。

次に、動画や実体験をもとに具体的な時間の違いを詳しく紹介します。

動画や教室で語られる“長襦袢だけ所要時間”とは?

長襦袢のみを着る所要時間については、加藤咲季さんの実演動画が参考になります。

例えば、加藤咲季さんの動画【普段着きものを何分で着れるかやってみた】では、肌着の上から長襦袢を着た状態でスタートし、着物・帯まで含めて7分25秒で着付けを完了しています。

補整や特別な器具を省き、日常着としてのリアルな所要時間が分かる貴重な記録です。

この動画では、序盤の長襦袢を「ラクに・手順を減らして・普段着感覚で」着ており、着慣れた方であれば5分以内で長襦袢単体を着終えることも可能です。

初心者でも、練習を重ねれば10分前後が目安となるでしょう。

時間の目安を知ることで、日常の中に「さっと着る」習慣を取り入れる第一歩になります。

着付けはスピードよりも丁寧さが大切ですが、目安を持っておくと自信にもつながります。

初心者とベテランの差はどれくらい?ステップ数との関係

初心者と経験者の着付け時間に差が生まれる最大の理由は、工程の理解度と手の動かし方のスムーズさです。

特に長襦袢は、衣紋の抜き具合や衿合わせなど、細やかな手順が仕上がりに大きく影響するため、慣れるまでは時間がかかるのが自然です。

加藤咲季さんの動画【初心者さんのためのシンプル着付け①〜襦袢編〜】では、初心者向けに特別な器具を使わず、手結びだけで行う基本の手順が丁寧に紹介されています。

衣紋を抜く、左右の衿を整える、腰ひもで固定する――この3ステップだけでも、最初は10〜15分ほどかかることがあります。

逆に、ベテランは「手が覚えている」ため、鏡を見ずにサッと整えられ、3〜5分程度で着られることも。

大切なのは、焦らずにひとつひとつの工程を正確に身につけていくことです。工程を分けて習得することで、自然と時間も短縮されていきます。

美しく速く着るための基本手順と注意ポイント

着付けは「速さ」だけでなく、「美しさ」と「着崩れにくさ」も重要なポイントです。

特に長襦袢は、衿の合わせ方や衣紋の抜き具合によって、着姿全体の印象が大きく変わります。

初心者の場合、手順を丁寧に押さえておくだけでも見違えるほど整った着姿になります。

以下では、加藤咲季さんの動画をもとに、基本的な6つの工程を2つに分けて紹介します。

使用する道具は必要最低限で、自宅練習にも最適な内容です。

それでは、前半の3ステップを解説していきましょう。

手順①~③:羽織り・コーリンベルト・衣紋の抜き方

長襦袢の着付けは「羽織る」「止める」「整える」の3ステップから始まります。

①【羽織る】

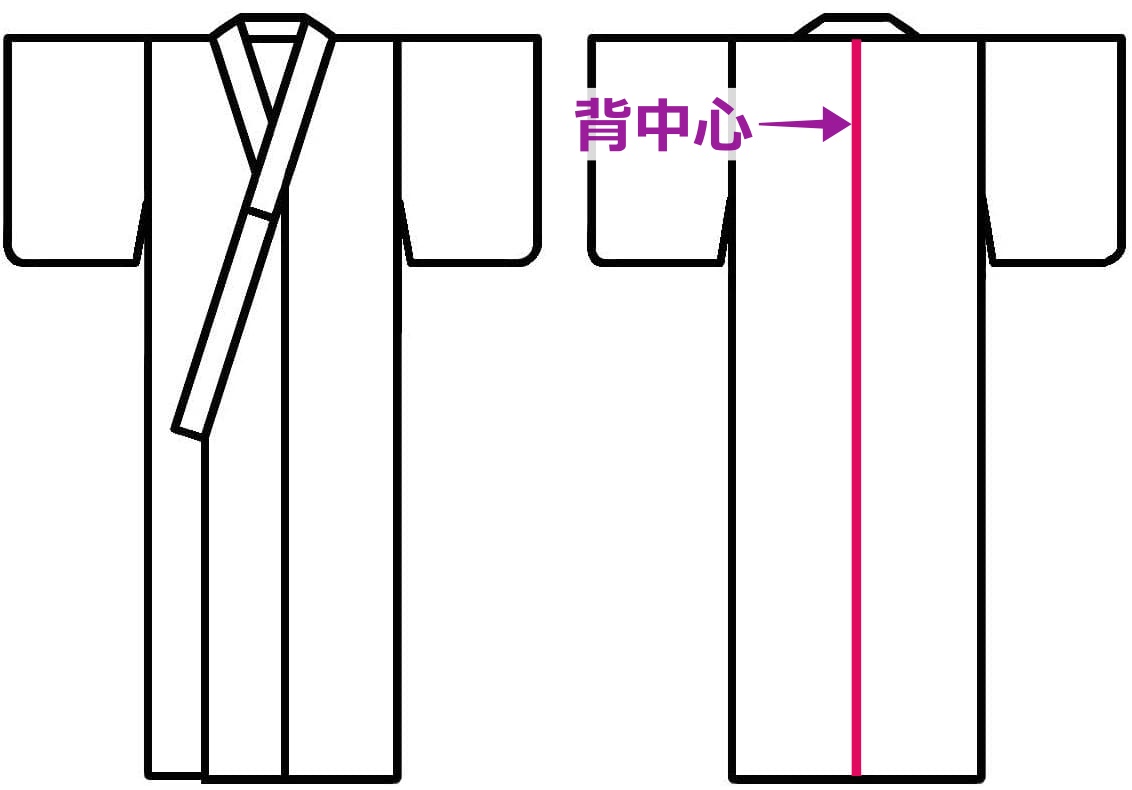

まずは長襦袢を肩から羽織り、背中の縫い目(背縫い)が体の中心に来るよう整えます。この時、裾線がまっすぐになるよう意識することで、着崩れを防ぎやすくなります。

②【コーリンベルトで前合わせを仮止め】

加藤咲季さんは、初心者でも使いやすい道具として「コーリンベルト」を推奨しています。左右の衿を合わせた位置でクリップを挟み、背中から回して固定することで、手を離しても形が崩れにくくなります(※)。

③【衣紋を抜く】

うなじを美しく見せるために、襟足の後ろを指でつまみ、2〜3cm程度引き下げます。鏡を見ながら、首の後ろが「すっと」見える角度を確認しましょう。この工程を丁寧に行うことで、長襦袢の着姿が一気に洗練されます。

ここまでで全体の印象がかなり整います。

次の3工程でしっかり固定し、美しく仕上げましょう。

※参考動画:初心者さんのためのシンプル着付け①〜襦袢編〜

手順④~⑥:衿合わせ・腰紐・伊達締めで仕上げるコツ

④【衿合わせ:左右の衿を整える】

左右の衿の合わせ方は、着姿全体の“清潔感”に直結します。左前(自分の右手が下)を基本に、のど元が開きすぎず詰まりすぎないラインに調整しましょう。加藤咲季さんは「のどのくぼみが見えるくらいが目安」と動画で説明しており、自然な美しさを出すためのポイントです(※)。

⑤【腰紐でしっかり固定】

衿の位置が決まったら、腰の位置で腰紐を結びます。結ぶ位置はウエストより少し下、下腹部にフィットするあたりが理想です。強く締めすぎると苦しくなりますが、緩いと着崩れの原因になります。紐の交差点が左右対称になるよう整えると、着姿も安定します。

⑥【伊達締めで仕上げ】

最後に伊達締めを使い、腰紐の上から押さえることで、衿元の形をキープします。特に滑りやすい素材の襦袢や、夏用の絽(ろ)素材を使用している場合は、伊達締めがずれ防止に大きく役立ちます。着付けの最後に、もう一度衣紋や衿のバランスをチェックして、必要があれば微調整を行いましょう。

ここまでの6ステップを覚えれば、初心者でも15分以内の着付けが目指せます。

慣れれば10分以下も夢ではありません。

次は、素材や補整具の選び方で「さらに着やすく、美しく」する方法を解説します。

※参考動画:初心者さんのためのシンプル着付け①〜襦袢編〜

初心者の不安を解消!素材・補整・道具選びガイド

このパートでは、初心者が「着崩れた」「暑かった」「滑って衿が整わない」などでつまずきやすい要因を減らすために、最適な素材・補整具・道具を紹介します。

加藤咲季さんの動画でも、快適に着るためのアイテム選びの工夫が丁寧に解説されています。

まずは、季節ごとの素材選びについて見ていきましょう。

夏物素材(麻・絽)とそのメリット・注意点

暑い季節に着る長襦袢として代表的な素材が「麻」や「絽(ろ)」です。

通気性に優れたこれらの素材は、夏場でも蒸れにくく、涼しさを保てる点が大きな魅力です。

加藤咲季さんも動画内で「暑いときはユニクロのエアリズム半袖を使っています」と話しており、夏場の肌着や長襦袢の選び方に強いこだわりを見せています。

また、キャミソールタイプは脇から見えてしまうことがあるため、必ず半袖以上を選ぶよう推奨しています(※)。

絽の長襦袢は透け感があるため、下着や補整の色選びも重要になります。

白やベージュのインナーで色が浮かないよう工夫しましょう。

麻素材はさらりとした肌触りが特徴ですが、シワになりやすいのでアイロンがけなどのお手入れも必要です。

静電気の発生や汗の吸収に対しても注意が必要で、特にポリエステル素材の長襦袢を選ぶ場合は、静電気防止スプレーや吸汗性の高いインナーで対策することが望ましいでしょう。

着物との摩擦による滑りや着崩れも防げます。

続いて、補整や道具選びについても詳しく見ていきます。

※参考動画:肌着の種類

補整や道具(コーリンベルト・衿芯・腰紐)選びのポイント

初心者が長襦袢をきれいに着るためには、素材だけでなく「補整」と「道具選び」も欠かせません。

中でも、加藤咲季さんが実際に紹介しているコーリンベルト・衿芯・腰紐の使い方は、仕上がりを左右する大きな要素です。

まずコーリンベルトは、左右の衿を留めて衣紋を固定するのに最適な道具。

初心者でも簡単に衿元をキープできるため、「何度直しても衿が崩れる…」という悩みを大きく解消してくれます。

加藤咲季さんも動画内で「最初に使うと本当にラク」と繰り返し紹介されています(※1)。

次に衿芯は、衿の波打ちやヨレを防ぐための必須アイテム。

入れることで、喉元がピンと伸び、美しい衿元に仕上がります。

ただし、硬すぎる芯を選ぶと圧迫感が出て苦しくなるため、柔らかめで自分の首のラインに馴染むものを選ぶのがコツです。

そして腰紐。

これは長襦袢全体を固定する土台になります。滑りにくい素材や、摩擦に強い綿製のものを選ぶと、時間が経っても緩みにくく、着崩れを防げます。

さらに補整としてタオルをウエストやくびれ部分に入れることで、衣紋のズレや背中の帯のズリ下がりを防止できます。

加藤さんの動画でも「背中のラインに補整を入れることで、帯の紐が見えなくなる」と実演されており、初心者にも実践しやすい方法です(※2)。

適切な道具を使うことで、仕上がりが劇的に変わります。

次は、長襦袢だけでなく着物・帯まで含めた所要時間について見ていきましょう。

参考動画

※1:初心者さんのためのシンプル着付け①〜襦袢編〜

※2:背中の紐が見えてしまうときの対処法

長襦袢+着物全体を着るにはどれくらい?所用時間の目安

長襦袢単体の所要時間がわかっても、実際の着物姿になるまでにどれくらいの時間が必要かも知っておきたいですよね。

ここでは、加藤咲季さんの動画を参考にしながら、着物全体を仕上げる所要時間と、自宅練習向けのスケジュール設計について解説します。

着物と帯も含めた時間目安(初心者~中級者)

長襦袢に加えて着物・帯までをトータルで着る場合、初心者は30〜45分ほどを目安にすると良いでしょう。

これは、「衿合わせ」「おはしょりの調整」「帯の位置決め」など、ひとつひとつに確認と修正が必要になるからです。

加藤咲季さんが実演した動画【普段着きものを何分で着れるかやってみた】では、長襦袢を着た状態から7分25秒で着物と帯を含めた全行程を完了しています。

補整は最小限、道具も基本的なもので、特別な裏技などは使わずにこのタイムです。

中級者であれば、所要時間は15〜20分ほどに短縮されます。

特に「帯の仮結びから本結びまでの動作」がスムーズになれば、時間は一気に短くなります。

また、普段着用の着物(化繊など軽量素材)であれば扱いやすく、所要時間も短くなりがちです。

逆にフォーマルな着物や硬めの袋帯を使う場合は、整える工程が増えるため、+10分程度の余裕を持つのがおすすめです。

次は、初心者が自宅練習をする際に役立つ、タイムスケジュール設計のヒントをご紹介します。

自宅での練習に向けたタイムスケジュールの組み方

初心者が長襦袢から着物・帯までを自宅で練習する際は、「時間を区切って段階的に練習する」のが効率的です。

加藤咲季さんも「1日で全部を完璧にしようとしないことが大切」とアドバイスしており、繰り返しの練習が上達の鍵であると強調しています。

おすすめは、以下のようなステップ別スケジュールです。

- Day 1:長襦袢だけを着る練習(20〜30分)

→ 衣紋の抜き具合・腰紐の締め方を重点的に。 - Day 2:着物を重ねて着る練習(30〜40分)

→ おはしょりの処理や衿合わせを丁寧に。 - Day 3:帯だけ練習(20分)+復習(10分)

→ 名古屋帯や半幅帯を個別に練習。 - 週末:通し練習(45〜60分)

→ タイマーを使って流れの確認とタイム計測。

このように日別で工程を分けることで、1日30分以内でも無理なく着実に習得できます。

動画を見ながら手順を復習することで、短時間で整った着姿が実現できるようになります。

まとめ

長襦袢は、たった5〜10分でも美しく着ることができるアイテムです。

とはいえ、初心者にとっては「どこから手をつけていいか分からない」というのが本音。

しかし、基本の手順と、加藤咲季さんのような信頼できる教えに沿えば、着付けは誰でも上達できます。

この記事では以下のようなポイントを解説しました。

- 長襦袢単体なら5〜10分、着物・帯含めても30〜45分が目安

- コーリンベルトや衿芯、夏素材の選び方で着心地と仕上がりが変わる

- 手順を分けた練習で、着付けの「苦手」が「自信」へ変わる

慣れてくると、着物を着る時間は「支度の手間」ではなく「心が整うひととき」に変わっていきます。

加藤咲季さんのYouTube動画を見ながら、無理なく、自分のペースで練習を重ねてみてください。

あなたの着物デビューが、少しでも心地よく、美しいものでありますように。

本記事で使用した動画一覧

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。