「結婚式には二重太鼓?でも一重太鼓とどう違うの…?」

そんなふうに感じたことはありませんか?

フォーマルな場にふさわしい帯結びを選ぶのは、見た目だけでは判断が難しいもの。

帯の種類や結び方によって、知らずに“場違い”になってしまうこともあります。

この記事では、こんな疑問をお持ちの方に向けて、

- 二重太鼓と一重太鼓の見分け方と役割の違い

- 結婚式や入学式など、フォーマルシーンにふさわしい帯の選び方

- 袋帯・名古屋帯との関係や、TPOに合わせた結び方の選び方

をわかりやすく整理して解説します。

さらに、加藤咲季さんのYouTubeで紹介している具体的な帯の違いや注意点も踏まえながら、初級~中級者の方が安心して選べるように丁寧にまとめました。

「とりあえずこれを読めば大丈夫」と思ってもらえる内容をお届けします。

Contents

二重太鼓と一重太鼓、見た目だけじゃない違いとは?

「帯の結び方は見た目がきれいならどれでもいい」と思っていませんか?

実は、帯の結び方にはTPOに応じた明確な使い分けがあり、特に「一重太鼓」と「二重太鼓」は意味や用途に大きな違いがあります。

この違いを理解せずに着用すると、「カジュアルな帯でフォーマルな場に出てしまった」ということにもなりかねません。

ここでは、基本となる結びの構造と、それぞれが持つ意味の違いについて解説します。

帯の種類と結び方の基本構造

一重太鼓と二重太鼓は、見た目こそ似ていますが、構造が異なります。

- 一重太鼓:太鼓の形が一重に仕上がる結び方。一般的には「名古屋帯」で結ばれるスタイルです。名古屋帯は手先とタレ先が縫い合わせてあり、全体の長さも短め。そのため、巻いたときに一重で完成します。

- 二重太鼓:太鼓の形が二重になる結び方で、通常は「袋帯」を使用します。袋帯は長さも幅も十分にあり、二重に仕上げることで格式が高まります。

「なぜ二重にするのか?」という点について、加藤咲季さんは動画【着物でのお出かけに必要なものとは?】内で、「二重太鼓は“喜びが重なる”という意味がある」と解説しています。

つまり、ただの見た目の違いではなく、お祝いの意味を帯びた結び方なのです。

慶事・弔事での意味とマナーの違い

帯の結び方は、着物の格だけでなく、場面によってもマナーが問われます。

- 慶事(お祝いの席)では、二重太鼓が基本。喜びを重ねるという意味から、結婚式・祝賀会・入学式などに最適です。袋帯を使い、しっかりとした重厚感ある結びに仕上げます。

- 一方、弔事(お葬式など)や格式を抑えたいシーンでは、一重太鼓が用いられます。名古屋帯や黒共帯などを用いて、控えめな装いを意識します。

加藤咲季さんの教えでは、「格を上げすぎると、場に合わないこともある」という視点が繰り返し語られています。

特にフォーマルな場では、「格を合わせること」が何より大切であり、「派手に見えるかどうか」では判断しないことが重要です。

フォーマルシーン別の帯選びと結び方のポイント

「この帯で入学式に出て大丈夫かな?」「茶席では二重太鼓じゃ格が高すぎる?」

こうした悩みは、フォーマルな場に着物で出席する際によく聞かれるものです。

実は、帯の格や結び方には細かいTPOのルールがあり、それを守ることで場にふさわしい上品な装いが完成します。

ここでは、代表的なフォーマルシーンごとに、適した帯の種類や結び方を紹介します。

結婚式・披露宴にふさわしい「二重太鼓+袋帯」

結婚式や披露宴といった最も格式の高い慶事の場では、必ず「袋帯」を使い、二重太鼓に結ぶのが基本です。

袋帯は帯全体に柄が入っていたり、金銀糸が織り込まれていたりと、華やかな意匠が特徴。

二重太鼓は帯に重なりができることで、「喜びが重なる」という意味を持ちます。

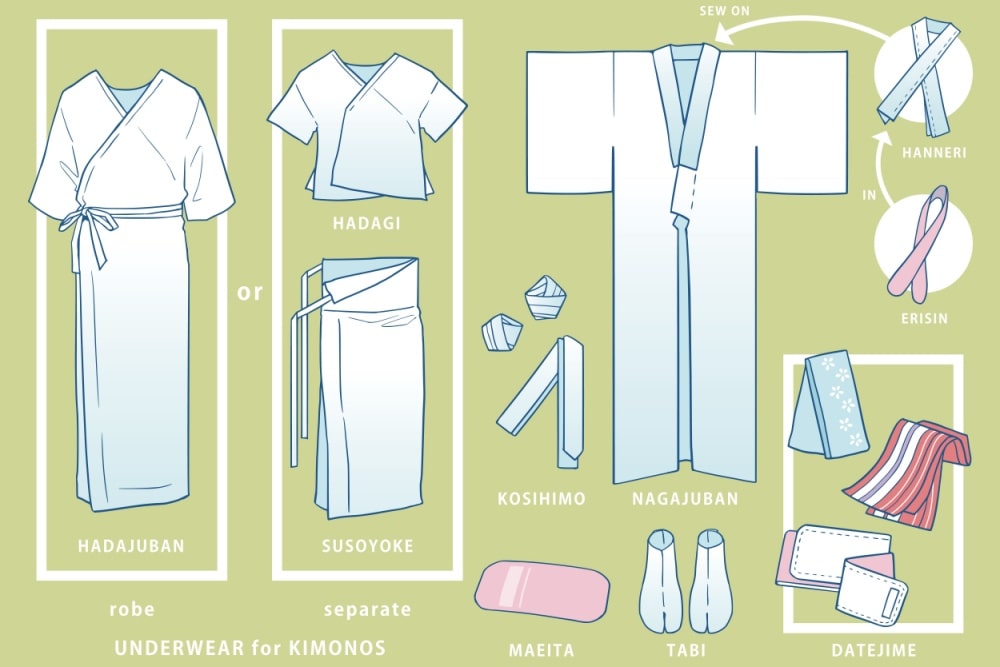

加藤咲季さんも、動画【着物でのお出かけに必要なものとは?】で、フォーマル時の袋帯使用について触れ、帯の中に手拭いを仕込む工夫まで実践的に紹介しています。

大切なのは、「華やかすぎるかどうか」ではなく、「礼を尽くす姿勢を帯で示す」こと。

金銀入りの袋帯でも派手すぎることはありません。

格式のある場では堂々と二重太鼓で臨みましょう。

入学式・式典はこれ!名古屋帯の一重太鼓の活用術

入学式や卒業式、表彰式といった式典では、準礼装〜略礼装がふさわしく、名古屋帯を使った一重太鼓も選択肢に入ります。

ただし、無地感覚で控えめな柄、または染め帯ではなく織り帯で格を意識したものを選ぶと安心です。

訪問着や色無地などの着物に名古屋帯を合わせて、控えめながら品格のあるコーディネートを意識しましょう。

加藤咲季さんは、動画内で着物に合わせる帯の「格の合わせ方」を繰り返し解説しています。

帯を華やかにしすぎず、主役である場面や子どもを引き立てる着こなしが大切だと強調されています。

入学式など「母としての装い」の場では、華やかすぎない“清楚さ”が求められるため、名古屋帯の一重太鼓は理にかなった選択です。

茶席・訪問着では?TPOに合った帯結び選び

茶席では、相手に敬意を表す控えめな装いが基本。

よって、訪問着であっても、光沢を抑えた袋帯を使い、あえて控えめな結びに仕上げることもあります。

二重太鼓でも構いませんが、柄の配置や色味、素材には特に気を配る必要があります。

金糸・銀糸が強すぎる帯や過度に華美なものは避け、落ち着いた配色を選ぶことがマナーです。

加藤咲季さんも、「茶席では控えめが最も美しい」といった主旨のコメントを示しており、「着物と帯の格を調和させる」という視点の重要性を説いています。

失敗しない結び方と帯の長さ・素材選び

「袋帯なのに二重太鼓がうまく結べない…」「名古屋帯の長さが足りない…」

そんな失敗は、帯の選び方と素材の特徴を正しく理解していないことが原因かもしれません。

フォーマルな場にふさわしい帯姿を仕上げるには、結びやすさや見た目だけでなく、帯の長さ・幅・素材に注目することが大切です。

ここでは、帯選びのポイントをわかりやすく整理します。

袋帯・名古屋帯、それぞれの長さ・素材の違い

まずは帯の種類別に、長さと特徴をおさらいしましょう。

- 袋帯(二重太鼓向け):長さ約4.2〜4.5m。全体に柄が入っていたり、裏地がついていたりと、重厚な仕立てが特徴です。格式のある場にふさわしく、金銀糸を織り込んだものも多く見られます。

- 名古屋帯(一重太鼓向け):長さ約3.6m前後。手先が半幅、タレ先が全幅に縫い合わされており、軽くて締めやすいのが特徴。柄も控えめでカジュアル〜セミフォーマルに適しています。

加藤咲季さんは、「結びやすさは素材にも左右される」とし、柔らかすぎる帯は崩れやすく、固すぎる帯は扱いづらいと注意を促しています。

帯を購入・選ぶ際には、見た目の華やかさだけでなく、「自分の身長・体型に対して十分な長さがあるか」「結びたい形に合った硬さか」をしっかり確認することが大切です。

初心者でも安心!簡単で失敗しない帯結びのコツ

帯の結び方そのものが難しく感じる方は、次のポイントを意識してみてください。

- 結ぶ前に補正と土台を安定させる

着崩れの多くは補正不足が原因です。背中や腰にタオルを仕込むなど、安定した形をつくりましょう。 - 枕の高さと位置を整える

二重太鼓を美しく作るには、帯枕の当て方が重要です。加藤咲季さんは「脇までしっかり紐を下げる」ことを提唱しており、帯揚げがきれいに収まる土台にもつながります(※)。 - 結び方にこだわりすぎず、基本を丁寧に

手先を結ぶ位置や角度を調整するだけで、見た目の美しさは大きく変わります。「きちんと結ぶ」ことが最上のフォーマルになる――これが加藤咲季さんの考え方です。

失敗しないためには、使いやすい素材と自分に合った帯幅・長さを見極めること、そして「基本を守って美しく仕上げる」ことが何よりの近道です。

※参考動画:帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します

加藤咲季さんのYouTube解説から学ぶ二重太鼓のコツ

「結び方の動画を見ても、なぜか同じようにできない」

そんな悩みを抱えている方にとって、加藤咲季さんの解説は非常に実践的で頼れる指針になります。

特に二重太鼓は帯の扱いが難しいだけでなく、見た目の安定感や美しさが直結する重要なポイント。

ここでは、咲季さんが動画で紹介している「帯枕の位置」や「脇の処理」など、細やかな技術をご紹介します。

肩ひもや枕の当て方など、具体テクニック

二重太鼓を美しく仕上げるための最大のポイントは、「帯枕の位置」と「ひもの締め方」にあります。

加藤咲季さんの動画、【帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します】では、帯枕の紐は「しっかり下に下げて、脇まで親指1本分くらいがしがしと押し込む」と強調しています。

このときのポイントは以下のとおりです。

- 帯枕の紐が上にあると、帯揚げがうまく入らない

- 紐は前だけでなく、脇まで一貫して下げることで隙間がなくなる

- 帯揚げを美しく畳むには、枕の下にしっかりとスペースを作っておくこと

また、帯揚げの処理では「先端ではなく、脇から肘のあたりを持って畳む」という点も非常に実用的。

これにより、無駄なシワをつくらず、二重太鼓の上にすっきりとした帯揚げが乗るようになります。

”慶びが重なる”意味の深掘り

加藤咲季さんの教えの中でも特に印象的なのが、「二重太鼓=慶びが重なる」という解釈です。

これは単なる語呂合わせではなく、着物文化における「重ねる」ことの意味と深く関わっています。

例えば、重ね襟(伊達衿)もそうですが、重なることには「重なり続ける幸せ」「豊かさ」「末広がり」などの願いが込められているのです。

つまり、二重太鼓は「お祝いの場にふさわしい」というだけでなく、装いに気持ちを込めるという文化的な所作でもあります。

加藤さんはその意味を解説しながら、決して「マナーだからやる」という表面的な理由ではなく、「その場に心を寄せて装う」ことの大切さを語っています。

この考え方を知っているだけで、同じ帯結びもぐっと意味が深まり、自信を持って着こなすことができるようになります。

まとめ

一重太鼓と二重太鼓の違いは、見た目だけでなく「用途」「意味」「場面の格」にまで深く関わります。

フォーマルな装いを整えるうえで、帯の種類や結び方を正しく選ぶことは、礼を尽くす大切な要素です。

本記事では、以下のポイントを解説しました。

- 一重太鼓は名古屋帯で結ぶカジュアル〜セミフォーマル向けの結び方

- 二重太鼓は袋帯で仕上げる格式の高い結び方で、慶びを重ねる意味を持つ

- 結婚式や茶席など、場面に合わせた帯の格と結び方の選び分けが必要

- 帯の長さ・素材・扱いやすさによって結びやすさが変わるため、選び方にも工夫が必要

特に加藤咲季さん動画、【帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します】は、実際に手を動かしながら手順を学べる内容で、初心者から中級者まで強くおすすめできる内容です。

「正しい帯結び」を知ることは、「その場にふさわしい心を装う」ことでもあります。

ぜひ、自信を持って着物姿を整えるために、帯選びや結び方に丁寧に向き合ってみてください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。