「名古屋帯ってどうやって結ぶの?基本のやり方すら分からない…」

そんなふうに感じていませんか?

名古屋帯の結び方は、初心者にとって最初の大きなハードルです。

「お太鼓結び」という言葉は聞いたことがあっても、実際に手を動かすとなると途端に難しく感じてしまうもの。

しかし、ひとつひとつ順を追って覚えれば、誰でもきれいに結べるようになります。

この記事では、こんな疑問を持つあなたのために、丁寧に解説していきます。

- 一重太鼓(お太鼓結び)の基本手順を、写真や動画を交えて知りたい

- 必要な道具や揃え方、前結び・後結びの違いを理解したい

- 応用として「銀座結び」などの変わり結びにも挑戦してみたい

名古屋帯を結ぶ手順は、慣れれば日常に取り入れられる技術になります。

特に、加藤咲季さんの動画では「なぜそうするのか」という根拠も添えて教えてくれるため、理解しながら身につけることができます。

自分の手で名古屋帯を美しく結ぶ。

それは着物を着る楽しみをぐっと広げてくれる一歩です。

この記事を通じて、基本の技から応用まで、しっかりと学んでいきましょう。

Contents

まずはこれ!一重太鼓(基本のお太鼓)結びの全体像

一重太鼓結び(いちじゅうだいこ)は、名古屋帯で最も基本的でフォーマルからカジュアルまで幅広く使える帯結びです。

帯を体に巻き、背中で四角い「お太鼓」の形を作るという構造は、見た目にも安定感があり、初心者にとっても習得しやすいスタイルといえます。

この帯結びを習得するためには、まず正しい道具を揃え、次に「胴に巻く→仮紐で固定→帯枕を入れる→形を整える→帯締め・帯揚げを仕上げる」という一連の流れを理解しておく必要があります。

加藤咲季さんも繰り返し強調しているのは、「順序と位置の意味を理解しながら着けること」。

ただ手順をなぞるのではなく、なぜそうするのかを知ることが美しい仕上がりへの第一歩になります。

それでは、まずは必要な道具から確認していきましょう。

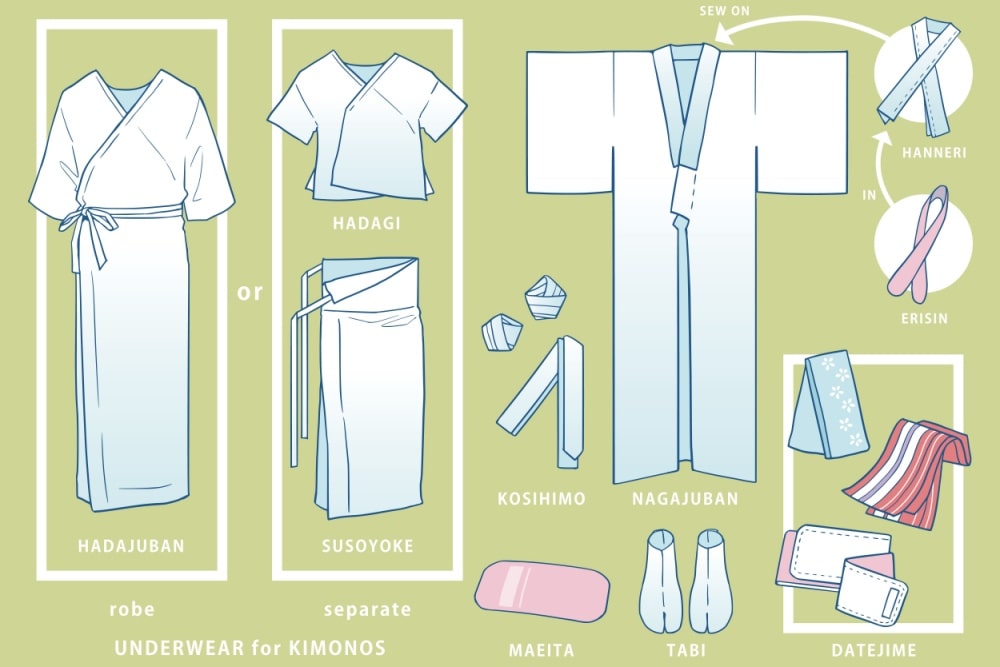

必要な道具と選び方(帯板・帯枕・仮紐など)

名古屋帯を結ぶためには、以下の道具が必要です。

- 帯板(帯の前面に入れてシワを防ぐ)

- 帯枕(お太鼓の山を安定させる土台)

- 仮紐(2〜3本。帯を仮止めしたり、形を整える際に使用)

- 帯揚げ・帯締め(装飾と帯の固定を担う)

- クリップ(巻き途中の仮留めやたれ先の固定に便利)

加藤咲季さんの動画【お太鼓の大きさ、バランス、形の考え方】では、帯枕の位置とその目的が視覚的にわかりやすく解説されています。

特に「帯枕の高さ=お太鼓の高さ」ではないという点に注意が必要です。

加藤さんは「帯枕を正しい位置に置いたうえで、たれの長さと角度で最終的なバランスを整える」ことが重要だと強調しています。

また、仮紐の位置については、「脇の下あたりまで紐を下げて固定することで、帯揚げがきれいに収まるスペースが作れる」とされています。

これは帯揚げを美しく整えるための基本であり、初心者がつまずきやすいポイントでもあります。

帯枕のサイズ選びについては、一般的に「小さすぎるとお太鼓の山が不安定になり、形が崩れやすくなる」ため、やや幅があり丸みのある枕を選ぶとよいでしょう。

もし高さが合わない場合は、手ぬぐいやガーゼを巻いて微調整を行うのがおすすめです。

お太鼓完成までのステップ(巻き→仮紐→帯枕→整える→帯締め)

一重太鼓結びの手順は、次の通りです。

- 帯を胴に二巻きする

帯の手先を40〜50cmほど残して背中に回し、2巻きします。2巻き目がやや下になるよう意識すると美しいラインが作れます。 - 仮紐で固定する

二巻きした帯を固定するため、仮紐を胸の上でしっかり結びます。緩いと後の工程で崩れるため要注意。 - お太鼓山をつくる(折り返し)

帯のたれ先を背中で山折りにし、上下のラインを整えながら折り上げていきます。ここで帯の「四角い形」を意識するのがポイントです。 - 帯枕を入れて安定させる

帯枕を帯山の内側に入れ、枕の紐を前で結びます。必ず左右均等の高さを確認しながら、帯の山が崩れないように調整します。 - 帯揚げで枕を包み、帯締めで全体を締める

帯揚げは枕の上を包み込むようにして結び、帯締めで帯の中心を固定。左右対称を意識し、ゆるみがないか最終確認を行います。

加藤咲季さんの動画【帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します】では、帯揚げの折り方・結び方のコツが丁寧に解説されています。

「帯揚げは先端より“脇から折る”ことが重要」という加藤さんの指導は、初心者でも美しい仕上がりを目指せる大きなヒントです。

動画で学ぶ!加藤咲季さん流・丁寧解説

文章だけではなかなか伝わりにくい部分も、実際の動きを見れば一目で理解できることがあります。

特に名古屋帯の結び方は「左右のバランス」や「紐の締めるタイミング」といった細かい所作が仕上がりを左右します。

加藤咲季さんの動画では、初心者が理解しやすいように、全体の流れとその理由をセットで丁寧に解説してくれています。

また、加藤さんは「なぜここで仮紐を使うのか」「なぜここを脇まで折るのか」といった“理由づけ”をしっかり添えてくれるため、理解度が深まり、繰り返し練習しやすくなるのも特徴です。

では、動画での解説内容を見ていきましょう。

一重太鼓結びの動画での流れ

加藤咲季さんの動画【お太鼓の大きさ、バランス、形の考え方】では、一重太鼓の仕上がりを美しく見せるための要点が、複数の完成例を比較しながら丁寧に解説されています。

特に注目すべきポイントは以下の通りです。

- お太鼓のバランスは枕の高さではなく“たれ先”で決まる

帯枕を高く置けばお太鼓が高くなるわけではありません。実際には「たれをどこまで下ろすか」が視覚的なバランスを左右します。加藤さんは「帯枕の位置にとらわれず、背中全体との比率を見て調整する」ことが大切だと説明しています。 - 仮紐は脇の下までしっかり落とす

仮紐の位置が高いと帯枕が浮いてしまい、帯揚げの通るスペースがなくなります。脇の下まで紐を下げて、帯揚げが自然に収まる空間を作ることで、見た目も安定し、着崩れも防げます。 - 帯揚げの整え方は“脇から中心へ”が基本

初心者がよくやりがちな「端から畳む」「先端を揃える」ではなく、脇から丁寧に折り込みながら真ん中でまとめることが、立体感と左右対称の仕上がりにつながります。これは加藤さんが他の帯揚げ動画でも繰り返し伝えている基本です。

この動画では、同じ帯でも「どこを変えるとどう見えるのか」を客観的に比較できるため、初心者だけでなく経験者にとっても気づきの多い内容です。

形づくりの“ゴールのイメージ”がはっきり持てることで、手順に迷いがなくなります。

後結びと前結びの違いと選び方のポイント

名古屋帯の結び方には、大きく分けて「後結び」と「前結び」の2種類があります。

それぞれにメリットがあり、自分の目的や慣れに応じて選ぶのがおすすめです。

- 後結び

伝統的な方法で、帯を背中側で結んで仕上げるスタイル。仕上がりが安定しやすく、見た目にも自然な印象を与えます。ただし、鏡を見ながらの作業になるため、最初はやや難しく感じることもあります。 - 前結び

帯を体の前で結んだあとに、帯ごと背中へ回す方法です。結び目や形を手元で確認できるため、初心者にも扱いやすく、特に練習段階では重宝されるスタイルです。

それぞれの使い分けとしては、フォーマルな場では後結び、練習や自宅での確認には前結びというスタイルを採用する方が多いです。

ただし、帯結びの正解は一つではありません。

自分にとってやりやすく、形がきれいに整う方法を選ぶことが、上達への近道になります。

どちらの結び方にも共通するのは、手の動かし方や引く力の方向など細かな動作の積み重ねが美しい仕上がりに直結するということです。

実際に自分の体で感覚を掴みながら練習を重ねていくことで、次第に自然な動きが身についていきます。

まず押さえたい!巻き方のポイント&よくある失敗

名古屋帯を美しく結ぶうえで、胴に巻く工程は最も基本かつ重要なステップです。

巻き始めで帯の位置がずれてしまったり、締める力が弱かったりすると、その後のお太鼓づくりにも影響し、結果的に仕上がりが崩れてしまいます。

加藤咲季さんも動画内で「胴に巻く段階でほぼ仕上がりが決まる」と繰り返し強調しています。

この章では、そんな基本の巻き方における「押さえておきたいポイント」と、初心者がつまずきやすい「よくある失敗例」をセットで解説します。

関東巻き/関西巻きの違いと実践方法

名古屋帯には、関東巻き(左巻き)と関西巻き(右巻き)という2つの巻き方があります。

手先の持ち方と巻く方向が異なりますが、どちらも仕上がりに大きな差はなく、自分に合った方を選ぶとよいでしょう。

- 関東巻き(左巻き)

一般的に多く用いられる方法で、帯の手先を左側にとり、右から左へ胴に巻いていくスタイルです。帯結びの書籍や動画でも主流として紹介される巻き方です。 - 関西巻き(右巻き)

帯の手先を右側に持ち、左から右に巻いていくスタイル。関西圏で学ばれた方や、家族の影響でこの方法に慣れている方も多い傾向があります。

加藤さんの解説では関東巻きが主に使われていますが、「自分の体の動きや巻きやすさで選んで問題ない」とされています。

巻いたときに「手先の長さが極端に短い・長い」と感じる場合は、スタート位置を調整してバランスを取るようにしましょう。

また、巻きながら両手をうまく使うために、練習の段階では“仮どめクリップを活用する”という方法も紹介されています(※)。

※参考動画:新品の名古屋帯の準備の仕方

よくある失敗例と改善法

帯結びに慣れていないうちは、次のような失敗がよく起こります。それぞれの原因と解決法を見ていきましょう。

① 帯が緩んでずれてくる

≪原因≫

巻く力が弱い、仮紐の結び方がゆるい

≪解決法≫

最初の一巻き目をしっかり締め、二巻き目はそれよりやや下に来るように意識。

仮紐は一度ぎゅっと引き締めてから結ぶこと。

加藤咲季さんの動画【背中の紐が見えてしまうときの対処法】でも、帯が緩んで見えてしまう理由として「補正不足」や「帯の締めが弱い」点が挙げられており、しっかりとした胴回りの補正を行うことが重要だと解説されています。

② 巻き始めの位置がずれて、お太鼓の高さが不安定になる

≪原因≫

手先の長さが適切でない/巻き始め位置が高すぎる or 低すぎる

≪解決法≫

手先は40〜50cmを基準とし、帯の巻き始めはおへその少し下あたりに調整。

仮どめで一度姿見で確認するのがおすすめ。

③ 背中での形が斜めになりやすい

≪原因≫

仮紐の締め方が左右非対称/帯枕の位置がズレている

≪解決法≫

帯枕の紐は左右均等に引き、脇にしっかり落とすこと。

紐が肩にかかっていたり、左右どちらかが上がっていると、お太鼓の山が傾いてしまいます。

このような細かなズレは、仕上がったときに思った以上に目立ちます。

加藤さんのアドバイス通り、「脇の高さ、左右のバランス」を意識するだけでも仕上がりがグッと整います。

応用編:銀座結びなどおすすめ変わり結び

基本の一重太鼓をマスターしたら、次は少しアレンジを加えた「変わり結び」にも挑戦してみましょう。

特に人気が高いのが「銀座結び」。お太鼓のボリュームが抑えられ、すっきりとした印象があり、カジュアル着物や紬などにぴったりの帯結びです。

背中の丸みがやや下がるため、全身のシルエットがスマートに見えるという利点もあります。

加藤咲季さんも動画内で「銀座結びは難しく見えるけど、構造を知れば簡単」と紹介しており、初心者でも応用に進む第一歩としてぴったりです。

この章では、銀座結びの基本手順と、おしゃれな変形スタイルとして人気の「カラス銀座」や「ネコミミ結び」についても触れていきます。

銀座結びに近づく!枕なし・仮紐だけで作るお太鼓風アレンジのコツ

現在、加藤咲季さんが名指しで「銀座結び」として解説している動画は確認できませんが、動画【半幅帯のアレンジ*お太鼓風*】で紹介されているお太鼓風のアレンジは、銀座結びの構造と大変よく似ており、代替として参考になります。

この動画では、帯枕を使わず仮紐のみでお太鼓風の形を作るプロセスが実演されており、以下のような「銀座結びに通じるポイント」が確認できます。

- 帯のたれを上に折り返して形を作る構造

通常のお太鼓結びでは、たれを下に流す構造ですが、この動画では仮結び後にたれ先を上に折り返すことで、下重心のまとまりある背中を作る工夫が見られます。これは銀座結びの見た目とも共通しています。 - 帯枕を使わず仮紐で安定させる方法

動画内では「三重仮紐」を使って、帯の折り返し部分をきれいに整え、形を保持しています。これは銀座結びにおける“枕なし構造”と同じ考え方で、初心者でも使いやすく、柔らかい帯でも形が安定しやすいのが特長です。 - 帯締め・帯揚げの位置でバランスをとる

仮紐の上から帯締めでしっかりと固定する工程では、「帯のたれとお太鼓の切り替え位置」に視覚的なアクセントを加えながら、全体のバランスを整える方法が紹介されています。

銀座結びに挑戦したい方は、まずこの「お太鼓風の仮紐結び」で形の感覚を掴んでみるとよいでしょう。

構造が似ているため、後に銀座結びへ発展させる際にもスムーズに移行できます。

遊び心をプラス!“カラス銀座風”&“ネコミミ風”アレンジの楽しみ方

銀座結びに慣れてきたら、次は少し大胆なアレンジに挑戦してみましょう。

加藤咲季さんの動画【半幅帯のアレンジ*お太鼓風*】では、帯の羽根の形やたれの折り返しを工夫して、自由な雰囲気を演出する方法が紹介されています。

たとえば、お太鼓のたれを左右にしっかり広げると「カラスが羽を広げたような」横長シルエットになり、通称「カラス銀座風」として親しまれています。

また、たれ先をV字に折り返して尖りを出すと、まるでネコの耳のような形に仕上がり、「ネコミミ風」と呼ばれることもあります。

これらのスタイルは正式な結び名ではありませんが、帯の形を自由に遊ぶなかで自然と生まれた表現です。

加藤さんの実演でも、「細かく決めすぎず、まずは形を真似してみてください」とやさしく誘導しており、初心者でも楽しく取り入れられるアレンジといえるでしょう。

応用的な帯結びは、「後ろ姿で個性を出したい」「普段着物に変化をつけたい」という方にもぴったり。

TPOに合わせながら、自分らしい着こなしを楽しむ第一歩としておすすめです。

まとめ

名古屋帯の結び方は、一見難しく感じるかもしれませんが、正しい手順と道具、そして少しの工夫があれば、初心者でも自宅で美しく仕上げることができます。

基本の「一重太鼓結び」は、フォーマルにもカジュアルにも対応できる万能な帯結び。

まずはこの型をしっかり身につけることが、自信につながります。

また、銀座結びやカラス銀座といった応用スタイルに挑戦することで、着物コーディネートの幅がぐんと広がります。

加藤咲季さんの動画では、それぞれの帯結びが持つ意味や構造を丁寧に解説しているため、「なぜそうするのか」を理解しながら着付けを学べるのが大きな魅力です。

帯を結ぶことは、自分と向き合う時間でもあります。

練習を重ねるうちに、少しずつ指先が動きを覚え、形が整い、心まで引き締まっていく感覚がきっと得られるはずです。

自分の手で帯を結ぶ喜びを、ぜひあなたも体験してみてください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。