「浴衣を一人で着ると、どれくらい時間がかかるんだろう…」

「練習すれば早くなるのかな?」

「着崩れしないためのコツも知りたい」

はじめて浴衣を自分で着ようとする時、こうした疑問を抱える方は少なくありません。

とくに夏祭りや花火大会などのイベント直前は、時間に追われがち。

美しく整えて、なおかつ崩れない着付けを目指すには、事前の準備と練習が欠かせません。

この記事では、以下のような疑問を丁寧に解決していきます。

- 一人で着付けたときの所要時間の目安(初回〜慣れた場合)

- 練習方法と、時間短縮につながる具体的なテクニック

- 衣紋・おはしょり・帯など、見た目の美しさを保つポイント

- イベント当日に安心できる、着崩れ防止の基本と応用

さらに、浴衣を美しく着こなすための「衣紋の抜き方」や「帯の整え方」など、加藤咲季さんが解説する動画も活用しながら、初心者でも理解しやすい内容でまとめています。

一人でも安心して浴衣を楽しめるように、最初の一歩をサポートします。

Contents

最初は「30〜60分」慣れると「15〜30分」、プロ並みは「3〜5分」

浴衣の着付けにかかる時間は、慣れ具合によって大きく異なります。

初めて着る場合は手順を確認しながら慎重に進める必要があるため、30〜60分ほど見ておくのが安心です。

練習を重ねることで、15〜30分に短縮できる方が多く、毎年着ているような方やプロの着付師であれば、わずか3〜5分で仕上げることも珍しくありません。

これは「時間をかければ良い」わけでも、「早い=うまい」という話でもありません。

大切なのは状況に応じた目安を知り、焦らず着られる時間配分を把握することです。

ここでは、初回に時間がかかる理由と、着付けに慣れていく過程で得られる変化を解説します。

初回はなぜ時間がかかる?着付けに必要な準備と手順の複雑さ

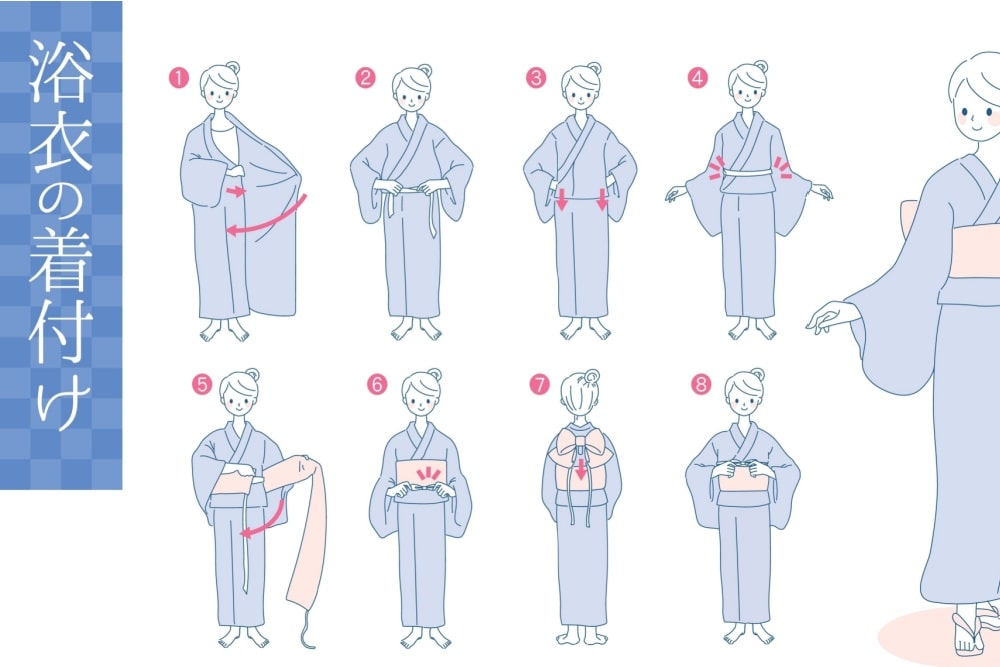

浴衣の一人着付けには、実は細かい手順が数多くあります。

下着と補整の準備、浴衣の裾合わせ、腰紐の位置、衣紋の抜き加減、帯の結び方──。

これらをすべて初めて行う場合、ひとつひとつを確認しながら進めるため、自然と時間がかかります。

加藤咲季さんの動画でも、着付けの準備には「肌着の選び方」「補整の有無」「和装ブラや腰紐の装着方法」などが含まれ、これだけでも10〜15分ほどかかると想定されています(※)。

また、帯結びにおいても見た目の美しさを保つためには、何度か巻き直しが必要になるケースもあります。

特に初心者にとって難しいのは、「前後左右のバランス」を自分の目で確認しづらいことです。

鏡を見ながらの作業になるため、感覚をつかむまでに時間を要します。

※参考動画:肌着の種類

練習を重ねると短縮できるワケ:反復練習の効果と習得までのステップ

一方で、手順を繰り返すうちに「流れ」が自然と体に染み込み、手が勝手に動くようになります。

とくに、腰紐の締め具合や衣紋の抜き加減、帯の結び順序などは、経験を積むことで判断が早くなり、ミスも減っていきます。

加藤咲季さんは動画内で「襟合わせや衣紋の空間」「半襟の出し方」「襦袢と着物の襟をあえてずらす」など、数ミリ単位の調整が印象を大きく左右すると解説しており、これらは一度で完璧にこなすのは難しいものです(※)。

だからこそ、何度か練習を繰り返すことで「所要時間の短縮」だけでなく、「美しく着る技術」も自然と身についていきます。

※参考動画:着方だけで裄を長くする方法

所要時間を縮める!練習と時短テクニック

「浴衣の着付けって、いつになったらスムーズにできるようになるの?」と不安に思う方もいるかもしれません。

でもご安心ください。多くの方が2〜3回の練習で手順を覚え、10分以上の時短を実現しています。

着付けは特別な技術ではなく、「段取り」「準備」「繰り返し」によって確実に上達します。

このパートでは、着付けの所要時間を短縮するための具体的な準備方法と、実践的な練習テクニックを紹介します。

準備が鍵!必要な道具と下準備のテンプレ

浴衣を効率よく着付けるには、事前の道具準備がとても重要です。

以下の基本セットを、あらかじめ「一式トレイ」や「着付けかご」にまとめておくことで、探す手間が省け、スムーズに取りかかることができます。

- 肌着(ワンピースタイプや上下セパレート型)

- 和装ブラ(またはスポーツブラ)

- 腰紐2本、伊達締め、帯板、コーリンベルト

- 帯(半幅帯や兵児帯など)

- 鏡(全身が映るものが理想)

加藤咲季さんは動画内で、肌着の選び方や種類についても詳しく紹介しています。

特に「キャミソールは脇が見えやすいので避けたほうがいい」「半袖タイプで汗取りできるインナーを活用する」など、初心者が見落としがちなポイントに触れています(※)。

このように、肌着の選定ひとつでも着崩れ防止や着付け時間の安定につながります。

※参考動画:肌着の種類

時計を意識した帯結び&簡単な帯アレンジ選び

帯結びは、着付け時間の中でも特に時間を要するステップです。

とくに慣れないうちは「正面で形を作り、背中に回す」流れが難しく感じられます。

これを克服するには、時間を測りながらの練習が効果的です。

おすすめは、タイマーを5分にセットして「帯を巻くところから仕上げまで」を集中して行う方法。

初回は5分では終わらないかもしれませんが、回数を重ねるうちに自然と動作が洗練されていきます。

また、帯の種類を変えるのも時短の大きなポイントです。

兵児帯のような柔らかい帯はアレンジが自由で結びやすく、帯板やクリップを活用すれば固定も簡単になります。

加藤咲季さんの帯揚げ解説動画では、事前の整え方(脇から折りたたんで幅を決める)や結び方の手順を「折り紙を畳むように」と例えながら丁寧に説明しており、この感覚をつかむことが帯結びの時短にもつながるのです(※)。

※参考動画:帯揚げを綺麗にするポイント

美しく見える技術~衣紋・おはしょり・帯のポイント

「自分で浴衣を着たのに、なんだか“素人感”が抜けない…」

そう感じる原因の多くは、細部の調整にあります。

衣紋の抜き方やおはしょりの整え方、帯の立体感――これらは一つ一つは小さな違いでも、全体の印象を大きく左右します。

このパートでは、鏡越しでも美しく見えるテクニックと、加藤咲季さんの実践的アドバイスを交えながら、具体的な整え方を紹介します。

衣紋の抜き方:指3本分のポイントと背中ライン調整法

衣紋(えもん)は、首元の抜き加減によって印象がガラリと変わるパーツです。

特に後ろ姿の美しさを決める要素でもあり、「うなじがきれいに見える抜き加減」が基本とされています。

基準は「指3本分」、首の後ろと衣紋の間に縦に並べた指3本が入るくらいが理想です。

加藤咲季さんは、着物と襦袢の襟をあえてずらして重ねることで、衣紋のラインをよりすっきり見せる方法を紹介しています。

この技法は、着付けだけで裄(ゆき)を3cm長く見せるテクニックとしても応用されています(※)。

また、肩甲骨を引き寄せて姿勢を整えることでも衣紋の形が崩れにくくなるため、着物を着る前に軽い肩回しストレッチを取り入れるのもおすすめです。

※参考動画:着方だけで裄を長くする方法

おはしょり整形術:腰紐後のおはしょりをぴたり美しく見せる方法

おはしょりは、腰紐を締めたあとにできる“余り布”部分。

ここが波打っていたり、長さが不揃いだと、全体のバランスが崩れて見えます。

美しく見せるためには、「おはしょりの下辺を床と平行にすること」「布がもたつかないよう、指で押し込みながら整えること」が重要です。

加藤さんの動画では、「背中の補整が足りないと、おはしょりが崩れやすい」という指摘があり、特に腰回りにタオルなどを挟むことで、帯の高さと布の密着度を高める工夫が紹介されています(※)。

左右で長さに差が出る場合は、腰紐の結び位置を見直すことで改善できます。

慣れないうちは鏡を正面と横に置き、全体のバランスをこまめにチェックするのがコツです。

※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法

帯の立体感アップ!帯板・コーリンベルトを使った美帯仕上げ

最後に、帯の「立体感」は見た目の“きちんと感”に直結します。

ペタッと潰れた帯は初心者に見えやすく、逆にふんわりと立ち上がった帯は着姿全体を華やかに引き立ててくれます。

この立体感を生み出すポイントは、帯板とコーリンベルトの活用です。

帯板を入れることで前帯のしわを防ぎ、帯の輪郭がきれいに出ます。

さらに、コーリンベルトを背中側でクロスさせるように留めると、帯全体のズレを防げるため、帯結びの形が安定します。

加藤咲季さんは動画内で、「帯揚げを結ぶ前の準備段階で仕込みをしておくことで、帯全体の形が崩れにくくなる」と語っており、実際に帯枕や紐の位置をミリ単位で調整することで、結び目がしっかり決まる様子を紹介しています(※)。

※参考動画:帯揚げを綺麗にするポイント

着崩れしない!補整と対策の基本

どんなに時間をかけて丁寧に着付けても、歩いたり座ったりするうちに「襟元がゆるむ」「帯がずれる」といった着崩れは起こりがちです。

特に夏のイベントでは汗や動きが原因になりやすく、着慣れていない初心者にとっては大きな不安要素です。

でも、正しい補整と対策を取り入れるだけで、浴衣姿を一日中きれいに保つことは十分可能です。

ここでは、体型に合わせた補整と、着崩れを防ぐアイテムの使い方を具体的に解説します。

補整の基本:タオル+紐でボディライン整える方法

着崩れの主な原因のひとつは、身体にフィットしていない「空間(すき間)」です。

特に腰まわりのくびれが強い人ほど、帯がずり落ちやすくなります。そこで有効なのが、タオルを使った簡単な補整です。

加藤咲季さんの動画では、「背が高い人は帯の位置が下がりやすく、後ろの紐が見えてしまう」という相談に対して、「腰の一番くぼんでいる部分にタオルを差し込む」方法を紹介しています(※)。

これにより、帯がフィットし、後ろ姿も安定します。

また、胸元の補整には和装ブラや薄手タオルを使用し、胸下に段差ができないように整えることも重要です。

これにより、襟元の乱れを防ぐと同時に、衣紋の形もきれいに出しやすくなります。

※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法

動いても安心!胸紐・帯板・伊達締めの三重構造と着直しのコツ

着崩れを防ぐには、「支える・抑える・補強する」の3ステップが欠かせません。

その役割を担うのが、胸紐・帯板・伊達締めの三重構造です。

まず、胸紐は襟合わせを固定する重要な役目を果たします。

位置はみぞおちの少し下。強く締めすぎると苦しくなりますが、緩いと襟元が開いてしまいます。

伊達締めは腰紐の上に重ねて使い、前帯がズレないように支えます。

特に浴衣の場合、滑りにくいメッシュ素材の伊達締めが夏場には重宝します。

帯板は帯の中央に挟み込み、帯のしわを防ぐと同時に帯の輪郭を整える効果があります。

着用後は鏡で背面を確認し、帯が水平に保たれているかをチェックしましょう。

加藤咲季さんの着崩れ対策では、「一番下に入れたタオルが土台となり、帯がずり落ちるのを防いでくれる」と実例を挙げて説明しており、補整と帯の連携が重要であることがよくわかります(※)。

※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法

まとめ

一人で浴衣を着るのは、最初は少し難しく感じるかもしれません。

ですが、手順とポイントを押さえて練習を重ねることで、誰でも「自分で美しく着る」ことができるようになります。

この記事では、慣れ具合に応じた所要時間の目安や、準備・練習による時間短縮の方法、見た目の美しさを左右する衣紋・おはしょり・帯の整え方。

そして一日中快適に過ごすための補整と着崩れ対策まで、初心者が自信を持って取り組めるステップを解説しました。

加藤咲季さんのYouTube動画では、着付けの細かい技術を実演しながら説明しており、文章だけでは伝わりづらい手元の動きやバランス感覚を視覚的に学ぶことができます。

以下の動画も参考に、ぜひ自分のペースで練習を重ねてみてください。

- 肌着の選び方と準備:肌着の種類

- 衣紋や襟合わせの美調整:着方だけで裄を長くする方法

- 帯の仕上がりを整えるポイント:帯揚げを綺麗にするポイント

- 着崩れしにくい補整術:背中の紐が見えてしまうときの対処法

たった一枚の浴衣でも、きれいに着られると心も背筋もすっと整います。

ぜひ自信をもって、自分らしい浴衣姿でイベントを楽しんでください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。