「着物の着付けって、やっぱり難しいのかな……?」

結婚式や茶会、観劇など、特別な日に自分で着物を着られたら素敵ですよね。

でも、着付け教室に通う前に、自分でできるか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

- 着付けの基本手順が知りたい

- 必要な道具や小物の一覧を確認したい

- 着崩れしにくいコツやポイントを理解したい

この記事では、着物初心者の方にもわかりやすく「着物の着付けの基本と手順」を丁寧に解説します。

動画で人気の着付け講師・加藤咲季さんの解説をもとに、肌着から帯までの流れや、着崩れしにくいコツまでしっかりカバー。

写真や動画と合わせて確認すれば、あなたも安心して一人で着られるようになるはずです。

さらに、初心者が見落としがちな補正や小物選びのポイントも紹介していきます。

着付け前に揃えたい“準備と小物”

着物を美しく着こなすためには、着付けの技術だけでなく「適切な準備」がとても重要です。

肌に直接触れるインナー類から、帯まわりを支える小物類まで、正しく揃えておくことで着崩れを防ぎ、着心地もぐんと快適になります。

この章では、着付けに必要な小物をリスト形式で整理し、あわせて着物初心者が気をつけたい準備ポイントも紹介します。

どれも動画で詳しく紹介していますので、合わせてチェックしてみてください。

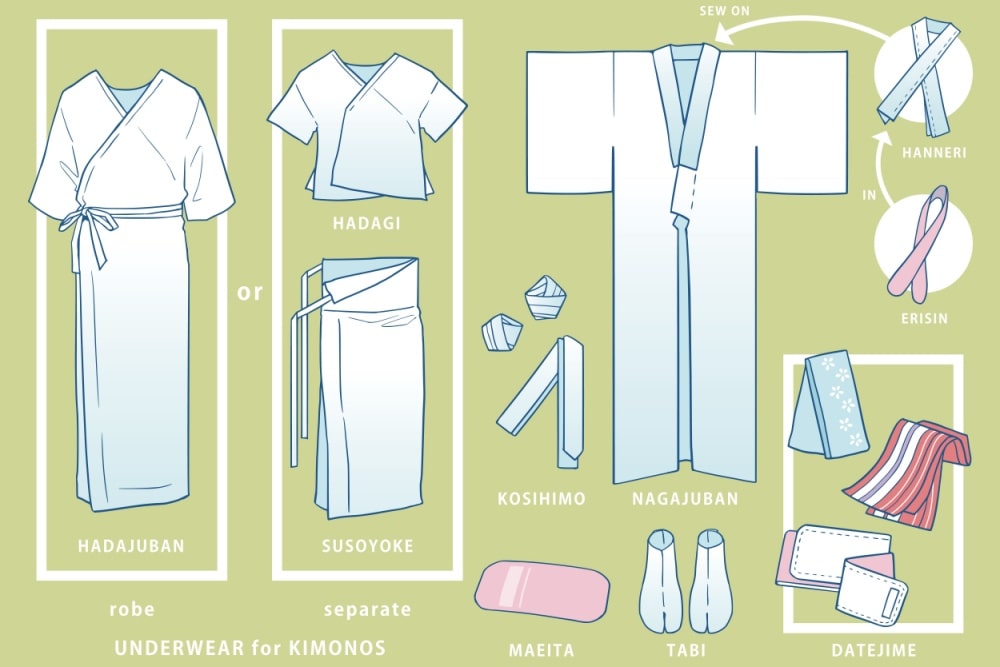

必要な基本アイテム一覧(肌襦袢~帯枕まで)

着付けに必要な道具は一見多く感じるかもしれませんが、ひとつずつ目的を理解しておけば心配はいりません。

以下が基本のセットです。

- 肌着(肌襦袢・裾除け)

- 長襦袢(ながじゅばん)

- 腰紐(こしひも)×2~3本

- 伊達締め(だてじめ)×1~2本

- コーリンベルト

- 帯板(おびいた)

- 帯枕(おびまくら)

- 帯揚げ・帯締め

それぞれについて、以下より簡単に説明していきます。

肌着(肌襦袢・裾除け)

汗や汚れから着物を守るためのインナー。

ワンピース型やセパレート型がありますが、着物の季節や用途によって使い分けましょう。

キャミソール型は脇が見えるため避け、半袖タイプを選ぶのが基本です。

参考動画:肌着の種類

長襦袢(ながじゅばん)

着物の下に重ねる下着。衣紋(えもん)を抜いて首元を美しく見せる役割があります。

半襟を縫い付けて使います。

腰紐(こしひも)×2~3本

着物や長襦袢を固定するために使います。

体型補正用のタオルを巻く際にも役立ちます。

伊達締め(だてじめ)×1~2本

胸元を平らに保つための布ベルト。

マジックベルト式もあり、扱いやすいです。

コーリンベルト

襟合わせを固定する便利グッズ。

襟元が崩れにくくなります。

帯板(おびいた)

帯にシワを寄せないために内側に差し込む板。

前帯部分が美しく決まります。

帯枕(おびまくら)

お太鼓結びを作る際の台座となるクッション。

タオルなどで代用する方法もあります。

帯揚げ・帯締め

帯枕や帯の固定、美しい仕上がりに欠かせない装飾小物です。

使いやすい色・使いにくい色については、【帯揚げの使える色、使えない色とは?】で詳しく紹介しています。

最初はセット販売を活用するのもおすすめです。

素材や色は可能な範囲で季節や着物に合わせて選びましょう。

手洗い・陰干しなどの衛生&保管ポイント

着付けの前には、肌着や襦袢、帯などが清潔であることも大切です。

以下の習慣を取り入れて、衛生的に心地よく着物を楽しみましょう。

- 肌着類は着用ごとに洗濯を:肌襦袢や裾除けは汗を吸うため、毎回洗濯します。ユニクロなどの速乾素材のインナー(半袖タイプ推奨)も夏に便利です(※1)。

- 着物はシーズン終了後に洗いに出す:着物は基本的に「ワンシーズンに1回」のお手入れで十分です。毎回洗う必要はなく、着用後は着物ハンガーにかけて湿気を飛ばします。

- 帯や帯締め・帯揚げは原則洗わない:芯材や素材が傷む恐れがあるため、日常的な洗濯は避けます。汚れが気になる場合は部分的に処理します。

こうした準備を丁寧に行うことで、着付けがしやすくなり、仕上がりも格段に美しくなります。

まずは「肌に近いアイテムほど清潔第一」と覚えておきましょう。

初心者でも大丈夫!着付けの“基本手順”

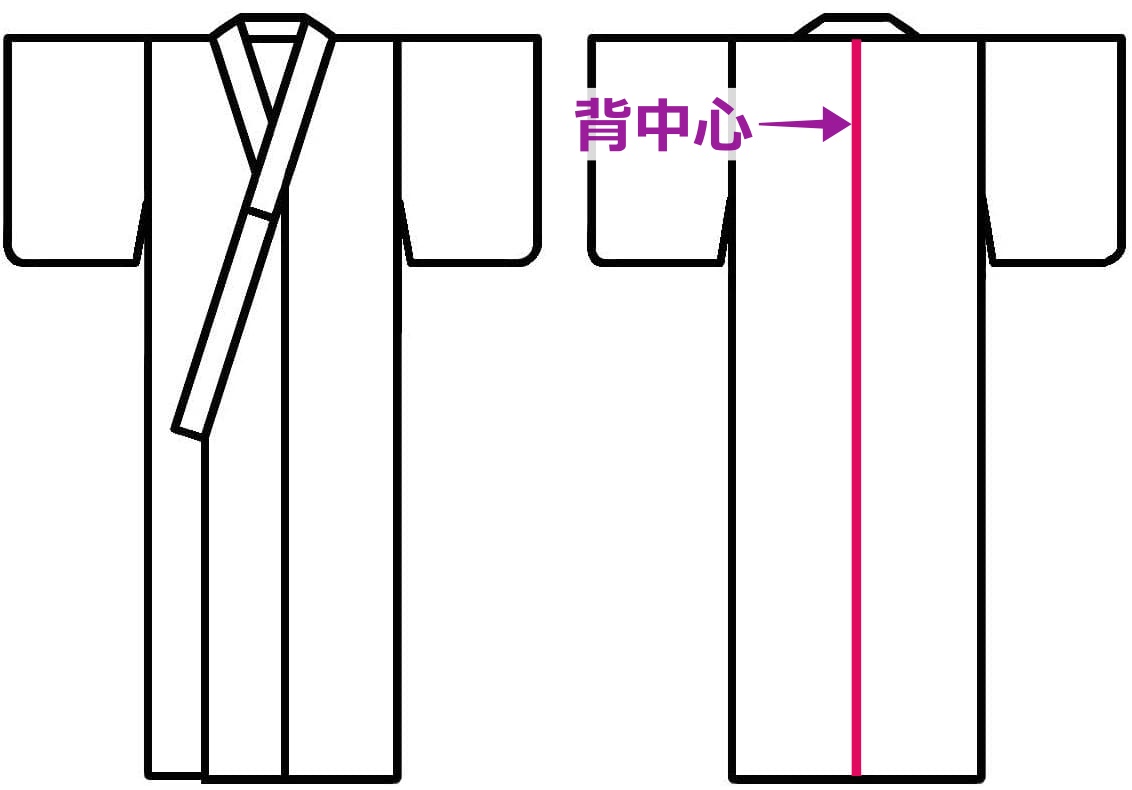

着物の着付けは「下から順に重ねる」ことが基本です。

最初は複雑に感じるかもしれませんが、正しい順序と動作を押さえていけば、誰でも少しずつ美しく着られるようになります。

ここでは、肌着から帯までの一連の着付け手順を、動画の解説に基づいて丁寧にご紹介します。ポイントごとに分けて覚えていきましょう。

インナーから長襦袢までのステップ詳細

最初に着るのは、直接肌に触れるインナー類。ここを丁寧に整えることで、着崩れを防ぐ土台ができます。

- 肌襦袢と裾除け(セパレートタイプ)

肌襦袢を肩に掛け、裾除けを腰に巻きます。肌襦袢は衣紋(えもん)を自然に抜くことで、首元がすっきりします。動画では「背中心の縫い目をまっすぐに」「襟の抜き加減を自然に(指2本分程度)」と解説されています(※)。 - 長襦袢の着用

長襦袢の襟元は美しい衣紋づくりの鍵。コーリンベルトで襟元を固定し、伊達締めで胸元を平らに抑えます。このとき、背中のしわを下に流すように整えることがポイントです。

※参考動画:肌着の着方

着物本体の裾合わせ~襟合わせまでの流れ

長襦袢の上に着物を重ねます。ここからが着姿の印象を大きく左右する工程です。

- 裾合わせ

左手で着物の左前を持ち上げ、くるぶしが隠れる程度の高さに調整。その上から右前を重ねます。この「左前」が着物の正しい着方です。 - 腰紐で固定

裾の位置が決まったら、腰骨の少し上に腰紐を結び、しっかり固定します。このとき、おはしょり(帯の下にくる布)部分をなめらかに整えましょう。 - 襟合わせ

襟元は左右対称にし、のどのくぼみが見えるくらいが理想的。コーリンベルトを使うと、襟の形が崩れにくくなります。

補正・衣紋抜き・腰紐で崩れにくさを確保

着崩れを防ぐためには「補正」と「固定」がとても大切です。

- 補正の考え方

体にくびれがあると、帯がずり下がりやすくなります。タオルをウエスト周りに巻いて「寸胴」に近づけることで、安定感が増します(※1)。 - 衣紋を美しく抜くには

首の後ろに空間を作るように襟を抜くことで、首がすっと長く見え、上品な印象に。動画では「首と襟の間にゆとりを作ると、袖も少し長く見える」という着付けテクニックも紹介されています(※2)。 - 伊達締めとコーリンベルトの併用

胸元が平らに仕上がるよう、伊達締めを巻いて全体をまとめます。コーリンベルトとの併用で、襟が安定します。

この工程までで、着物姿の土台がしっかり整いました。

次はいよいよ、着姿の印象を決める「帯の結び方」に進みましょう。

参考動画

※1:背中の紐が見えてしまうときの対処法

※2:着付けだけで裄を長くする方法

帯の結び方と美シルエットのコツ

帯は着物姿の印象を決定づける「主役アイテム」です。

特に後ろ姿に目がいく着物では、帯の形や高さ、仕上がりの美しさが全体の格を左右します。

ここでは、最も一般的な「名古屋帯の太鼓結び」を中心に、他の帯結びのバリエーションも紹介しつつ、美しいシルエットに仕上げるためのコツを解説します。

名古屋帯・太鼓結びの手順

名古屋帯の太鼓結びは、フォーマル・カジュアル問わず幅広く使える定番の結び方。

初心者の方にも比較的覚えやすく、安定感のある仕上がりになります。

- 手先を肩にかけて胴に巻く

まずは帯の「手先(短い方)」を肩に預け、残りの帯を胴に2周巻きます。巻き始めはおへその右側、巻き終わりは左側になります。 - ひと結びして手先を引き出す

肩に預けていた手先を下ろし、たれ先と結んでひと結び。しっかり固定しておきましょう。 - 帯枕を使って太鼓山を作る

帯のたれ先を山折りにして太鼓型を作り、帯枕を下に入れ込みます。このとき、枕の位置はやや高めにするのが美しく見えるコツです。 - 帯揚げで枕を包み、固定する

帯揚げで帯枕を覆い、きゅっと前で結びます。動画では、帯揚げを脇まできれいに畳む方法が紹介されています。「親指1本分ほど帯枕のひもを下げる」と、帯揚げがスムーズに入るそうです(※)。 - 帯締めで仕上げる

最後に帯締めを結び、帯をしっかりと固定します。結び目は左右の高さを揃え、ねじれのないように調整するのがポイントです。

※参考動画:帯揚げを綺麗にするポイント

半幅帯や袋帯のカジュアル&フォーマル結び

名古屋帯以外にも、着物の種類や場面によって帯の選び方と結び方が変わります。

- 半幅帯(カジュアル)

浴衣や木綿の着物などに使われ、リボン結び・貝の口・カルタ結びなど、華やかで個性を演出できます。軽く結べるため、初心者にも扱いやすい帯です。 - 袋帯(フォーマル)

留袖や訪問着など格の高い装いに合わせる帯。二重太鼓が一般的ですが、変わり結びで華やかさを出すこともあります。扱いに慣れていない場合は、事前に練習しておきましょう。 - 帯の色・素材選びのポイント

着物と帯の格を揃えることが基本。特にフォーマルな場では、織りや金糸入りなど重厚感あるものが推奨されます。迷ったときは、動画内で「淡い帯揚げ」「控えめな帯締め」を基調にすると失敗しにくいと紹介されています(※)。

帯結びの仕上げが整えば、着物姿が一気に引き締まり、大人の気品が生まれます。

次は「着崩れを防ぐ着付けのコツと最終チェック」へと進みましょう。

※参考動画:帯揚げの使える色、使えない色とは?

崩れにくくキレイに仕上げる“着付けのコツ”

着物を一日中快適に着るためには、着崩れを防ぐ工夫と、美しいシルエットを保つテクニックが欠かせません。

着付けが終わった直後は整っていても、動いているうちに襟元がゆるんだり、おはしょりが乱れたりしてしまうのはよくある悩みです。

ここでは、崩れにくく仕上げるための具体的なポイントを紹介します。

襟元・おはしょりの美しい見せ方

襟元の印象=着物美人の第一歩。

首元がすっきりしていると、全体の着姿も引き締まって見えます。

- 襟の抜き加減は「指2本分」が目安。首の後ろに適度な空間を作ることで、首が長く見え、姿勢もよく見えます。動画では、襟を少し後ろに引くだけで「裄(ゆき)=袖の長さ」が長く見える視覚効果もあると解説しています(※)。

- 左右対称を意識する。のどのくぼみに襟先がくるように合わせると、着崩れしにくく、見た目も整います。左右どちらかが浮いているとだらしなく見えるので、コーリンベルトでしっかりと固定しましょう。

- おはしょりの整え方:腰紐の結び目の上に余った布(おはしょり)が出ますが、ここをピシッと水平に整えることで、洗練された印象になります。動画では「脇にしわが寄らないよう、内側に折り込む」のがコツとされています。

※参考動画:着付けだけで裄を長くする方法

帯の位置・締め具合・シルエット調整

帯まわりは「高さ・締め具合・姿勢」の3要素が大切です。

帯の位置がずれるとシルエット全体が崩れた印象になります。

- 帯の高さは「みぞおちの少し下」が基本。高すぎると苦しそうに、低すぎると老けた印象になるため、標準位置を守るのがポイントです。

- しっかり締めることも重要。動画では「帯が緩いと歩いているうちに下がってきて、背中の伊達締めが見えてしまう」と指摘されています。原因としては「補正不足」「腰紐の位置が高すぎる」などが挙げられ、補正をしっかり入れることで解消できます(※1)。

- シルエットは“寸胴”を意識。ウエストやヒップのくびれは洋服では美点になりますが、着物では崩れの元。タオルを巻いて体の凹凸を平らにしておくことで、帯も安定しやすくなります。

- 姿勢も着姿の一部。足を揃えて内股気味に立ち、肩を後ろに引いて胸を張るだけで、首がすっと長く見えます。動画では「着物を着る前に肩甲骨をぐるっと回してリセットする」体操も紹介されています。

こうした小さな工夫が、着姿全体の印象を引き締め、見る人に好感を与える美しさへとつながっていきます。

参考動画

※1:背中の紐が見えてしまうときの対処法

※2:着物での綺麗じゃない立ち方

最終チェックとまとめ

ここまで着付けの基本手順とコツを一通りご紹介してきましたが、仕上げの「最終チェック」も忘れてはいけません。

着付けが終わったあと、鏡の前で全体のバランスを確認し、必要な微調整を行うことで、より洗練された着姿に仕上がります。

特に確認しておきたいのは以下のポイントです。

- 襟元は左右対称で、衣紋が適度に抜けているか

- おはしょりのラインが水平で整っているか

- 帯が体にしっかり密着し、垂れ下がっていないか

- 背中にシワやたるみがないか

もし気になる部分があれば、腰紐や帯を少し締め直したり、帯揚げ・帯締めの位置を微調整することで、美しさがぐんとアップします。

また、最初は一度で完璧に着るのは難しいかもしれませんが、加藤咲季さんの動画のように「理屈を理解した着付け」を意識することで、確実に上達していきます。

動画では「苦しくなく、着崩れにくく、美しい」着付けを目指すスタイルが繰り返し強調されています。

ぜひ動画とあわせて、繰り返し練習してみてください。

-

【本記事で使用した動画一覧】

- 肌着の種類

- 肌着の着方

- 着物を洗う頻度

- 帯揚げを綺麗にするポイント

- 帯揚げの使える色、使えない色とは?

- 着付けだけで裄を長くする方法

- 背中の紐が見えてしまうときの対処法

- 着物での綺麗じゃない立ち方

「自分で着物を着られるようになる」ことは、ただの技術習得ではありません。

日本の美しさを身につけ、自信をもって日常を彩る力になります。

最初の一歩は、今日の準備と練習から。

あなたの着物ライフが、より楽しく、豊かになることを願っています。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。