「襟合わせって右が上?左が上?」

「左前にしたら縁起が悪いって本当?」

「自撮りすると左右反転してて正解がわからない」

こんな疑問や不安を感じていませんか?

浴衣や着物を着るとき、襟の合わせ方はとても重要です。

間違えると恥ずかしいだけでなく、縁起や礼儀の面でも大きな問題になることがあります。

とくに「左前=死装束」というイメージは強く、写真映えを気にする人にとっても注意が必要です。

本記事では、以下の3つを中心に解説します。

- 「右前」と「左前」の意味と違いが一目でわかる

- 文化的背景と正しい着方の理由が納得できる

- 鏡や写真での混同を防ぐ具体的チェック方法

さらに、着付けの流れの中で自然に正しい襟合わせができる実践ポイントや、SNS映えを意識したセルフィー時の注意点も紹介します。

初めての着物で失敗したくない方はもちろん、普段着慣れていない方にも安心して実践できる内容です。

見た目の美しさとマナーを両立するために、ぜひ参考にしてください。

Contents

「右前」と「左前」、そもそも何が違うの?

着物や浴衣を着るとき、「襟合わせは右前で」とよく言われます。

しかし「右前」とはどちらが上なのか、言葉だけではわかりにくいですよね。

間違いやすいポイントでもあり、初心者にとっては混乱の元になりがちです。

ここではまず、「右前」と「左前」の定義と、性別や着物の種類による違いがあるのかどうかを明確にしておきましょう。

用語の意味と基本ルール

「右前」とは、「右の襟が内側、左の襟が外側」になる襟合わせのことを指します。

文字の通り「右が前に出る」と思われがちですが、和装における「前」は「体に近い側(=内側)」という意味です。

したがって「右前」は、右襟が体に触れている状態を指します。

この襟合わせが正装の基本であり、日常着からフォーマル着まで、すべての着物や浴衣で共通のルールとなっています。

逆に、「左前」は「左の襟が内側」となり、亡くなった方に着せる「死装束」の合わせ方として知られています。

誤って左前で外出すると、周囲からマナー違反と受け取られることがあるため注意が必要です。

襟合わせの際は、自分から見て「左手側の襟が上になる(=左が外側)」ことを意識すると覚えやすくなります。

また、右手を胸元にすっと差し入れたとき、自然に入る状態が「右前」です。これを覚えておけば、現場で迷うことが減るはずです。

浴衣・着物・男女でルールは変わる?

「男性と女性で襟の合わせ方は違うのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、実は着物の襟合わせに男女差はありません。

すべての和装において、右前が基本です。浴衣でも訪問着でも、また子どもでも大人でも同じルールが適用されます。

加藤咲季さんも動画で、「襟合わせは男女問わず右前が基本」と解説しています(※)。

初心者であっても、性別に関係なくこのルールだけはしっかり覚えておくと安心です。

この動画の中で、帯揚げを結ぶ際に「襟合わせと同じように重ねる」という説明があります。

つまり、襟合わせのルールが他の工程にも通じており、正しい理解が全体の着付けにも良い影響を与えるのです。

※参考動画:帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します

なぜ「右前」が正しいのか?文化と歴史の背景

「なぜ左前ではいけないのか?」「なぜ右前が“正解”なのか?」と疑問に感じたことはありませんか?

襟合わせのルールは単なるマナーではなく、長い歴史や文化的背景に基づいて定められたものです。

ここでは、日本の衣服文化と“左前=死装束”という考え方の由来を紐解いていきます。

奈良時代の衣服令と唐文化の影響

襟合わせの基準が明確に定まったのは、奈良時代の衣服令(えふくりょう)にまで遡ります。

日本が唐の文化を積極的に取り入れていたこの時代、中国由来の衣装作法として「右前」が正式な装いとして採用されました。

当時の貴族や官人が着ていた正装もすべて右前。

これは単なる習慣ではなく、格式ある服制として朝廷が定めたものだったのです。

こうして右前の襟合わせは“礼にかなった正しい形”として定着し、現代の着物文化にも受け継がれています。

和装が庶民の間にも広まっていく中で、右前は単なるマナーではなく、社会的な秩序や礼節を表す重要な要素として根付いていきました。

「左前」が死装束とされる理由

一方、左前は「死装束」として故人にだけ許された着付けです。

なぜ亡くなった方だけが左前なのか。その理由には、「生と死を区別するため」という文化的な背景があります。

死者に対しては、あえて生者と逆の作法で扱うことで、「この世の存在ではない」という意味づけをしています。

たとえば、仏教儀式の多くが逆回りで行われたり、葬儀の際の慣習が生者と正反対なのと同じように、襟合わせも逆になります。

つまり左前は、「死を意味する特別な着方」なのです。

日常で誤って左前にしてしまうと、文化を知らない人から見ても「縁起が悪い」「不吉」と捉えられてしまう可能性があります。

とくに年配の方やフォーマルな場面では、不快に思われることもあるため、十分に注意が必要です。

着物の美しさは、形の美しさだけでなく「意味を正しく理解すること」からも生まれます。

右前という伝統は、ただのルールではなく、文化を大切にする心でもあるのです。

混同を防ぐためのチェック&覚え方

襟合わせは正解が「右前」と決まっていても、実際に着るときに「あれ、どっちが上?」と迷ってしまう方は少なくありません。

とくに鏡の前で確認すると左右が反転して見えたり、写真を撮ると逆に映ったりと混乱しがちです。

ここでは、初心者でもすぐに判断できるチェック方法と、覚えやすいコツをいくつか紹介します。

写真映えを気にする方やSNS投稿を意識している方にも役立つ内容です。

小文字“y”・右手スッと方法

もっとも覚えやすいのが「小文字の“y”」に見えるかどうか、という方法です。自分の胸元を上から見たとき、襟のラインが小文字の「y」の形になっていれば正しい「右前」になっています。

視覚的に確認できるので、初心者にもとてもわかりやすいチェック方法です。

また、「右手を胸元にすっと差し入れられる状態」も正しい右前の目安です。

左の襟が上に重なっていれば、右手が自然と中に入ります。

逆に左前だと、右手を差し入れたときに違和感があるので、簡単に間違いに気づけます。

これらは加藤咲季さんの動画【帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します】内でも、「帯揚げは襟合わせと同じように重ねる」といった形で実践されており、帯周りの動作にも応用が利く重要なチェックポイントです。

柄・補正・鏡セルフィー対策

襟合わせに柄がある場合は「柄の向き」に注目しましょう。

多くの和柄は、左襟を上にしたときに正しく見えるようにデザインされています。

たとえば花の茎が下から上に伸びている、模様が斜め上に向かっているなど、自然な方向になっていれば「右前」ができている証拠です。

また、着崩れや補正具によって襟がずれてしまうこともあります。

補正が不十分だと左襟が落ちて右前が崩れ、結果的に左前のように見えてしまうことも。

和装ブラやタオル補正をきちんと使い、安定した襟元を保つことが混同防止にもつながります。

さらに、鏡やスマートフォンのセルフィーで確認する際には左右が逆転することを忘れずに。

とくにSNS投稿用の写真では、加工アプリやインカメラの設定で左右反転を防ぐ機能を活用するのもおすすめです。

間違いを防ぐには、視覚的な確認+手の動き+補正の安定、この3点を意識するのが効果的です。

これで安心!実践ステップ&注意点

「右前にすればいい」と頭ではわかっていても、いざ自分で着るときになると混乱してしまう方も多いはず。

とくに初めて着物や浴衣を着る方にとっては、着付けの流れそのものが未知の作業です。

このパートでは、正しく「右前」に仕上げるための具体的な手順と、ありがちな失敗を防ぐためのポイントを解説します。

工程ごとの確認ポイントを意識するだけで、自然に美しい襟合わせが実現できます。

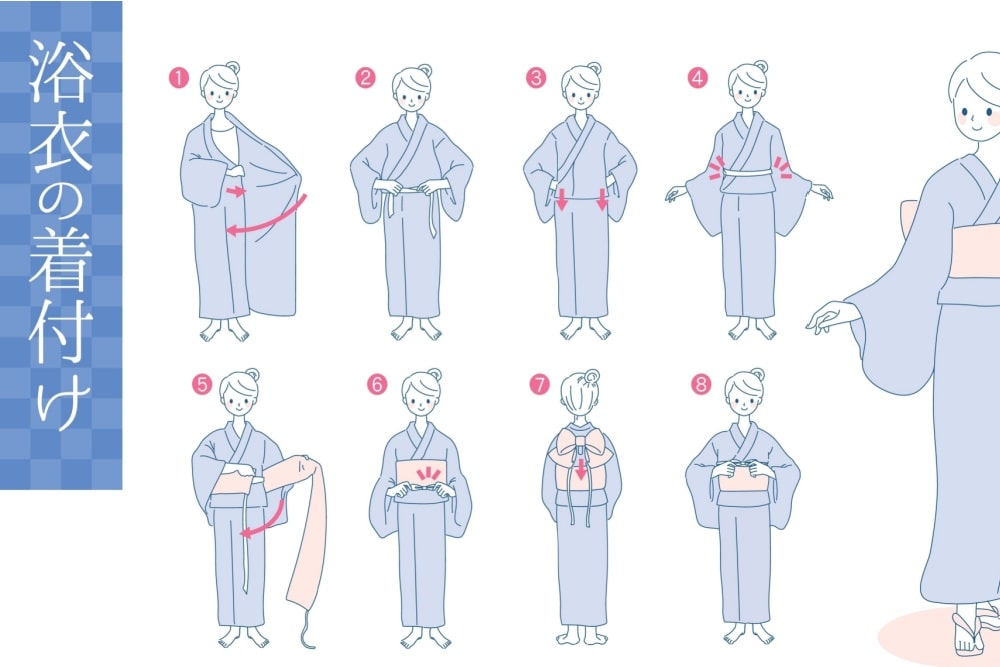

着付け時の順序(裾合わせ→襟合わせ)

まず大切なのは、着付けの順番を守ることです。

着物や浴衣を着るときは、必ず「裾合わせ→襟合わせ」の順で行います。

焦って襟から合わせてしまうと、裾の位置がずれたり全体のバランスが崩れやすくなってしまいます。

裾合わせでは、まず着物の前身頃(上前)を体に巻きつけ、後から後ろ身頃(下前)を内側に入れ込みます。

このとき、下前(右側)が体に一番近くなるように重ねるのがポイントです。

そこから自然に上前(左側)が外側に重なれば、結果的に「右前」の形になります。

この流れを守ることで、無理なく正しい襟合わせが実現できます。

加藤咲季さんの動画【帯揚げを綺麗にするポイントを超詳しく解説します】でも、帯揚げを「襟合わせと同じ方向で重ねる」と解説されています。

つまり、最初の襟合わせが正しくないと、帯周りもずれてしまうのです。着付けの土台として、襟合わせは極めて重要だといえるでしょう。

和装ブラ・補正具を使った応用テク

襟元がぐずれたり、着ているうちに左前に見えてしまう原因の一つが「補正不足」です。

着物は洋服と違って体に沿うように着るため、体型によって着崩れやすさが異なります。

胸元をすっきり見せるためには、和装ブラやタオル補正の活用が非常に効果的です。

とくに和装ブラは胸のボリュームを整えてくれるため、襟のラインが安定し、右前が崩れにくくなります。

加藤咲季さんも、【肌着の種類】で、「胸のあたりにパッドが入っている和装ブラがおすすめ」と紹介しています。

肌着の選び方ひとつで、着姿全体の安定感が変わるのです。

また、襟元が浮いてしまうと、正しく右前にしていても見た目に違和感が出てしまいます。

胸と襟の隙間を埋めるように意識しながら、半襟がピタッと首元に沿うよう調整してみましょう。

補正をしっかり行うことは、襟合わせの崩れ防止だけでなく、全身の美しさにもつながります。

まとめ

襟合わせの「右前」と「左前」は、着物の世界では見た目以上に大切な意味を持っています。

単なる着方の違いではなく、歴史や礼儀、そして“生と死”を分ける文化的な区切りでもあるのです。

本記事では、「右前」の定義や「左前=死装束」の由来、混同を防ぐためのチェック方法や、実際の着付け手順に至るまで、着物初心者が安心して実践できるポイントを解説してきました。

襟合わせを正しく理解することで、

- 着姿が美しくなる

- 周囲からの信頼が高まる

- SNS映えにも自信が持てる

といった多くのメリットがあります。

最初は少し難しく感じるかもしれませんが、視覚・動作・補正の3つを意識すれば自然と身についていきます。

伝統を守りながら、自分らしい着物ライフを楽しむ第一歩として、ぜひ「右前」の基本を身につけてください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。