「パーティーに訪問着で出席する予定だけれど、小物の選び方に自信がない…」と感じていませんか?

着物は着る機会が限られるだけに、帯や草履、バッグなどの小物選びで迷ってしまう方も少なくありません。

特に結婚式や企業パーティー、お宮参り、入園式などTPOに応じた装いが求められる場では、「浮いてしまわないか」「格式に合っているか」など、不安を抱えるのは当然です。

この記事では、以下のポイントを中心に、着物初心者でも安心して訪問着を着こなすためのコツを丁寧にご紹介します。

- 帯や帯揚げ・帯締めなどの小物を、TPOに応じてどう選べば良いか

- 季節や行事別にふさわしい素材や色柄のポイント

- 草履・バッグ・補正具など必須アイテムの役割と選び方

さらに、気づきにくい潜在ニーズとして、「写真映え」「長時間の快適さ」「レンタル活用の工夫」などにも触れていきます。

加藤咲季さんの動画解説に基づき、具体的な小物使いのヒントや、初心者がやりがちな失敗とその回避方法もあわせてご紹介。

パーティーという特別な日を、安心して楽しめる装いの参考にしてください。

Contents

結婚式・パーティーで失敗しない帯&帯周り小物の基本

訪問着にふさわしい帯や帯周りの小物選びは、装いの印象を大きく左右する大切なポイントです。

特に結婚式やパーティーなどの華やかな場では、「格を外さずに」「華やかさもありつつ」「悪目立ちしない」絶妙なバランスが求められます。

ここでは、加藤咲季さんの解説をもとに、失敗しない帯と帯まわり小物の選び方を整理します。

袋帯と二重太鼓の礼装ルール

訪問着に合わせる帯として最も格式が高く、ふさわしいのが「袋帯」です。

特に結婚式など改まった場では、金銀を基調とした華やかなデザインの袋帯を選び、帯結びは「二重太鼓」で整えるのが基本です。

加藤咲季さんも帯の格について、「訪問着以上の礼装では必ず袋帯を使用してください」と明言しており、名古屋帯や半幅帯はTPOを外してしまう可能性があるため避けるべきとしています。

また、帯の締め方が甘いと帯が落ちてしまい、後ろの伊達締めやこしひもが見えてしまうことがあります。

その対策として、咲季さんは「帯が緩む原因は補正の不足にもある」として、背中のくびれを埋める工夫や、帯下にタオルを仕込む簡易補正も提案しています(※)。

※参考動画:背中の紐が見えてしまうときの対処法

帯揚げ・帯締めの色柄選びと素材感のポイント

帯揚げと帯締めは、着姿全体の印象を引き締める小物であると同時に、TPOへの対応度を高める要素でもあります。

フォーマルな場では、白、薄ピンク、グレー、金銀など「淡くて上品」な色がもっとも扱いやすく、多くのコーディネートに調和します。

加藤咲季さんは、帯揚げについて「使いやすいのは淡い色。薄ピンクとグレー、この2色があれば大抵の訪問着に対応できます」と語り、自身もグラデーションの効いた淡色を頻用していると紹介しています(※)。

逆に、「中途半端に濃い色」や「中間色」はコーディネートが難しく、帯締めとのバランスをとるのが難しいとも述べています。

帯締めも同様に、格調を意識して「組紐タイプ」「金糸入り」などを選ぶと安心です。

派手さよりも「落ち着きと品格」を重視することが、訪問着スタイルを美しく見せるコツとなります。

※参考動画:帯揚げの使える色、使えない色とは?

企業パーティー・ビジネスシーンにふさわしい訪問着コーデ

企業関連の式典やパーティーでは、着物姿に対して「堅実さ」と「華美すぎない上品さ」が求められます。

結婚式ほどフォーマルではないものの、品格のある装いが好印象につながるため、訪問着の柄・色合いや小物選びには慎重さが必要です。

ここでは、仕事関係のパーティーや式典に適した着こなし方を整理します。

控えめ色柄×落ち着き小物で好印象を与える方法

企業主催のパーティーや表彰式など、ビジネス系の行事では「格式を守りつつも控えめに」というバランスがポイントです。

加藤咲季さんは着物の柄や色について「シーンに合わせて華やかさを調整することが大切」と説明されており、特に公的な場では「主張しすぎない柄行き」が安心だと語っています。

具体的には、淡いベージュ系、グレー系、水色系などの訪問着が好まれ、帯や帯揚げ・帯締めも同系色でまとめると落ち着いた印象に仕上がります。

また、「薄いピンクやグレーの帯揚げは万能」と加藤さんが述べているように、主張を抑えた小物を選ぶことで、品のある雰囲気を保つことができます(※)。

このような控えめなコーディネートは、相手に安心感と信頼感を与える効果もあり、特にビジネスパーティーでは有効です。

※参考動画:帯揚げの使える色、使えない色とは?

季節感を取り入れた素材選びと快適さの工夫

パーティーや式典が開催される季節によって、訪問着の素材や小物選びに工夫を加えると、見た目も着心地も格段に向上します。

特に夏場は「絽(ろ)」や「紗(しゃ)」といった透け感のある素材が主流で、見た目にも清涼感があり、暑さによる不快感を軽減できます。

加藤咲季さんは、夏の着物選びについて「涼しく見えるだけでなく、実際に暑さ対策にもなる」と解説しています。

また、肌着には「キャミソールではなく半袖の機能素材インナー(例:ユニクロのエアリズム)」を選ぶことで、汗ジミを防ぎ、着物を守ることも可能としています(※)。

春はやさしい色味の訪問着がよく合い、帯まわりにも淡いピンクや若草色などの小物を取り入れると、季節感がより引き立ちます。

桜や花柄のモチーフをさりげなく配したコーディネートもおすすめです。

一方、秋冬のパーティーでは、紬風や落ち着いた色味の訪問着を選び、帯周りの小物に温かみのある色(深緑、えんじ、金茶など)を差し色として取り入れるのも一案です。

着物の厚みや帯の重さが増す季節こそ、体に負担をかけない工夫が大切です。

どの季節でも、「見た目の季節感」と「快適な着用感」の両立を意識した小物選びをすることで、長時間の式典でも自然体で美しい着姿を保つことができます。

※参考動画:肌着の種類

肌襦袢から草履バッグまで!準備必須アイテム一覧

訪問着を着用する際には、見える部分だけでなく、見えない小物や下着、履物などの準備も非常に重要です。

これらの基本アイテムがきちんと整っていなければ、どんなに素敵な着物や帯を選んでも、快適な着姿や美しい所作を保つことはできません。

ここでは、訪問着を着るために揃えておきたい小物を、用途別にわかりやすく紹介します。

補正具・肌襦袢・長襦袢の選び方

まずは肌に直接触れる「肌襦袢」と「長襦袢」、そして着崩れ防止のために欠かせない「補正具」から整えましょう。

加藤咲季さんは動画内で「肌着は用途によって使い分けることが大切」と語っており、特に汗をかきやすい季節や長時間の着用が予想される場面では、吸汗性の高い素材を選ぶことを勧めています(※1)。

肌襦袢にはセパレート型とワンピース型があり、初心者には上からかぶるだけで着られるワンピース型が扱いやすい一方で、細かい調整ができるセパレート型も人気です。

また、長襦袢は着物と同じ形状の下着で、色や半襟の有無によって印象が大きく変わるため、TPOに応じて選ぶ必要があります。

補正具については、くびれを埋めるためのタオルやパッドを使うことで、帯が安定し、着姿がきれいに仕上がります。

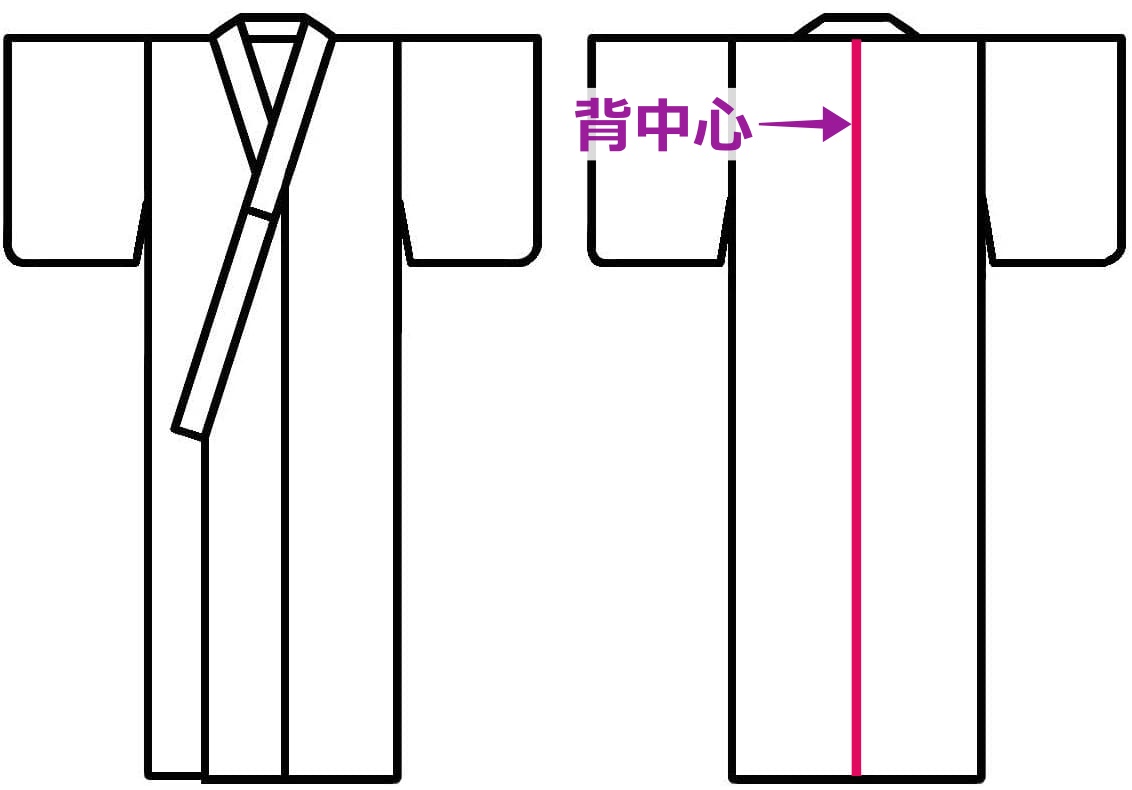

特に「背中のくびれを埋める補正ができていないと、帯が下がり、後ろ姿が崩れて見える」という注意喚起は、加藤咲季さんの動画でも繰り返し解説されています(※2)。

参考動画

※1:肌着の種類

※2:背中の紐が見えてしまうときの対処法

草履・バッグ・足袋・髪飾りのマナーとおすすめ

足元や手元のアイテムも、訪問着にふさわしいものを選びましょう。

草履は礼装用として「エナメル仕上げ」や「布張り」「パール調」など、光沢感のあるものが適しています。

加藤咲季さんは、「初心者にはクッション性のある草履がおすすめ」として、足が痛くなりにくい造りを紹介しており、花緒が太めで柔らかいものが履きやすいと説明しています(※1)。

バッグは小さすぎると必要な持ち物が入らないため、ほどよい大きさのハンドバッグが無難です。

加藤さん自身も「クラッチバッグは憧れるけれど実用性が低い」とし、大容量で中身が見えない工夫が施されたバッグを愛用しています(※2)

足袋は白が基本で、清潔感のあるものを選びましょう。

髪飾りに関しては、派手すぎない上品なかんざしやパール系アクセサリーが礼装には適しています。

参考動画

※1:着物の時の履物について語ります

※2:着物でのお出かけに必要なものとは?

小物でセンスUP!行事別コーディネート術

訪問着の装いは、TPOに合った「格」を守るだけでなく、小物の工夫ひとつで印象を大きく変えることができます。

シーンごとの雰囲気や主催者との関係性を意識することで、「丁寧な人」という好印象を自然に与えることができるのです。

この章では、行事ごとにふさわしいコーディネートの工夫や、加藤咲季さんの実践的なアドバイスをご紹介します。

お宮参り・入卒園式での上品コーデ術

お宮参りや入園・卒園式など、家族や子どもが主役の行事では、控えめながら清潔感と華やかさを両立させることがポイントです。

訪問着は淡い色合いで、刺繍やぼかし柄など、主張しすぎないデザインを選ぶと場に馴染みます。

帯周りも、金糸や銀糸が控えめに使われた袋帯を合わせ、帯揚げ・帯締めも同系色で統一感を出すと安心です。

加藤咲季さんは「帯揚げはグレーや淡いピンクが万能」と紹介しており、控えめながらきちんと感を出すための定番カラーとして推奨しています(※)。

また、バッグには子育て中でも使いやすい大きめのものを選び、ハンカチや替え足袋などを入れておくと安心。

草履はクッション性のあるものを選ぶことで、長時間の式典も快適に過ごせます。

※参考動画:帯揚げの使える色、使えない色とは?

パーティー・同窓会では洒落袋帯や重ね衿で個性を出す

親しい人とのパーティーや同窓会といった集まりでは、多少の遊び心を加えて個性を出すのも素敵です。

正統派の袋帯ではなく、「洒落袋帯」や織りの帯を使うことで、フォーマル感を保ちつつ華やかさを演出できます。

加藤咲季さんは「帯まわりをカジュアル寄りにするときは、帯揚げや帯締めで格を整える」として、コーディネート全体のバランスを見ることの大切さを説いています。

また、重ね衿(伊達衿)を使うことで、着物の衿元に奥行きが生まれ、写真映えもアップ。

金や銀、パール系の重ね衿はパーティー向けとして非常に効果的です。

さらに、髪飾りやアクセサリーも行事に応じて調整を。

シンプルなヘアスタイルに、パールやビジュー系の控えめな飾りを添えることで、さりげない華やかさがプラスされます。

まとめ

訪問着でのパーティー参加は、格式ある場にふさわしい「きちんと感」と「品のある華やかさ」のバランスが求められます。

帯や帯揚げ・帯締めなどの小物は、場の雰囲気や季節に応じて丁寧に選ぶことで、より洗練された着姿が完成します。

加藤咲季さんが動画で繰り返し解説しているように、装いの基本は「TPOに沿った格を守ること」。

そこに、帯や帯締めの色使い、草履の履き心地、補正具の選び方といった細部の工夫を重ねることで、初心者でも安心して着物を楽しむことができます。

準備すべきアイテムをあらかじめ把握し、自分に合った小物を揃えることが、当日の安心と笑顔につながります。

フォーマルな訪問着でも、ほんの少しの工夫で「自分らしい装い」が完成する。それが、着物を纏う醍醐味です。

ぜひ今回の記事を参考に、特別な一日を美しく心地よく過ごしてください。

着付師・着付講師。

一般社団法人日本スレンダー着付け協会代表理事。

美容師から転身し、24歳で教室を開講。

のちにオンライン講座に切り替え、累計2000名以上を指導。

着姿の悩みをきっかけに「スレンダーに魅せる着付け術」を研究・体系化。現在はオンライン講座やアパレルブランド運営、SNSの発信を通じて着物の魅力を伝えている。

YouTube登録者は3.9万人、Instagramフォロワー1.8万人。

詳しく見る

この記事へのコメントはありません。